국내 인구학자들은 지난 2010년 초반부터 배우자가 있는 여성의 출산율만 제고하려는 정부의 저출산 정책이 한계에 부딪혔음을 지적해왔다. 혼외자 비율이 2.2%로 경제협력개발기구(OECD) 가운데 가장 낮을 정도로 ‘혼인=출산’ 공식이 정립된 상황에서 혼인 자체가 줄어드는 현실을 간과한 것이다. 특히 부동산 가격 급등 등 혼인 여건이 나빠지며 비혼주의가 확산돼 청년들의 혼인 건수는 급감하고 있다. 정부에서 혼인 관련 각종 인센티브를 제공하고 문턱을 낮추는 등 패러다임 전환에 나서는 것도 이 때문이다.

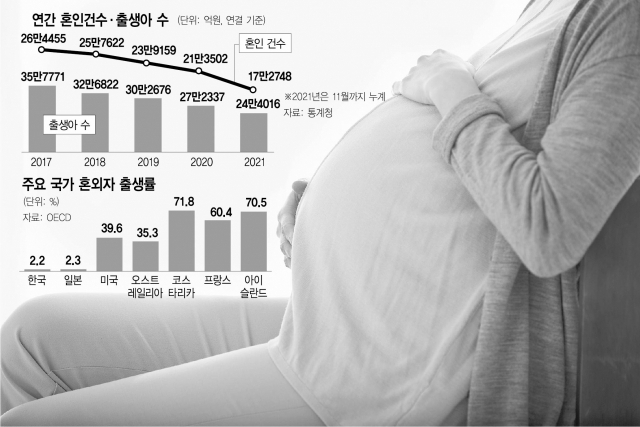

실제 연간 혼인 건수는 출생아 수보다도 가파른 속도로 급감하고 있다. 지난해 11월까지 누적 출생아 수는 총 24만 4016명으로 전년 같은 기간 대비 3.4% 줄어들었다. 반면 같은 기간 혼인 건수는 19만 1,363건에서 17만 2,748건으로 9.7% 감소했다. 또한 2020년 기준 30대의 미혼율은 42.5%로 2015년(36.3%) 대비 6.2%포인트 상승했다.

“결혼 줄어들면서 출산율 내려”

정부의 출산 장려 정책은 3자녀 이상 가구에 주택 청약 특별 공급 혜택을 부여하는 등 유배우 출산율을 높이는 데 초점이 맞춰졌다. 아이를 출산한 부부에게 현금과 수당을 지급하고 이들의 편의를 챙기는 데만 정책 여력을 집중했다. 비록 올해부터 임대주택 등 주요 복지 정책에서 다자녀 기준을 기존 3명에서 2명으로 내리는 등 정책 문턱을 낮추고 있지만 청년들의 결혼을 유도하는 효과는 보지 못했다. 혼인에 대한 직접적인 인센티브가 이번 4기 인구 태스크포스(TF)에서 거론된 배경이다.

하지만 혼인율 자체가 크게 낮아진 상황에서 유배우 출산율만 제고해서는 출산율 하락을 막지 못한다는 것이 이미 학계의 중론이다. 앞서 2017년 이철희 서울대 경제학부 교수가 발표한 ‘한국의 출산장려정책은 실패했는가:2000∼2016년 출산율 변화요인 분해’ 보고서에 따르면 2016년 기준 유배우 출산율은 2.2명을 웃돌면서 2007년보다도 상승했다. 반면 2016년 합계 출산율은 1.05로 뚝 떨어졌다. 이 교수는 “유배우 출산율을 높이는 정책은 출산 의지가 강한 부부들에게 효과를 냈지만 현재와 같이 20~39세 여성의 유배우 비율이 50%로 감소한 상황에서 합계 출산율과 신생아 수 증가는 제한적”이라고 분석했다. 뒤늦게나마 정부도 이 같은 문제의식에 동의했다. 통계청은 지난해 ‘2020년 출생·사망 통계 잠정치’를 발표하며 특별·광역시의 합계 출산율이 낮은 이유로 ‘미혼 인구 비중’을 들었다. 김수영 당시 통계청 인구동향과장은 “출산율과 관련 있는 부분은 유배우 비율인데 특별·광역시는 미혼 인구의 비율이 높아 출산율이 낮게 나타난다”고 설명했다.

통계청도 새로운 출산 지표 개발에 들어갔다. 그동안 유배우 출산율 지표는 학계에서 별개로 연구해왔지만 관련 통계의 필요성이 커지면서 용역을 발주했다는 것이 통계청의 설명이다. 이외에도 다문화 출산율, 부(父) 중심 출산율 지표 개발에 나섰다.

사실혼·동거에도 혜택, 혼인 인정 범위도 확대하나

정부는 다양한 혼인 형태를 인정하며 ‘결혼’의 문턱 또한 낮출 것으로 전망된다. 현재 한국의 출생아 가운데 절대다수는 ‘법률혼으로 묶인 부부’ 사이에서 태어나는데 사실혼·동거 등에 법률혼 못지않은 혜택을 부여하고 미혼모·미혼부 등 한부모가정에 대한 지원 확대 및 사회적 인식 제고로 출산율을 높일 수 있다는 분석이 제기된다.

실제로 한국의 낮은 출산율에 영향을 미치는 요인 중 하나는 낮은 혼인 외의 자(혼외자) 비율이다. 2018년 기준 한국의 전체 출생아 대비 혼외자 비율은 2.2%로 세계 최하위권을 기록했다. 보수적인 사회로 일컬어지는 일본(2.3%), 스위스(2.9%)보다도 낮은 수치다. 미국(39.6%), 스웨덴(54.5%), 프랑스(60.4%) 등 대다수 서구 국가에서 혼외자 비율은 전체 출생아의 절반 수준을 차지했다. 아이슬란드(70.5%), 코스타리카(71.8%), 멕시코(69.3%) 등에서는 70%를 넘기거나 이에 육박하는 수치를 보였다.

한국의 혼외자 비율은 2020년 기준 2.5%까지 올랐지만 여전히 여타 국가 대비 낮은 상황이다. 한국의 혼외자 비율이 낮은 이유로는 우선 사회의 보수적인 시선이 꼽힌다. 법률혼만을 유일한 혼인 형태로 인정하는 사회 분위기가 그 외의 가정 형태에서 아이를 낳고 기르는 것을 꺼리게 만든다는 것이다.

법률혼만을 유일한 가정 형태로 인정하고 금융·세제·복지 등 다양한 정책들이 이들에게만 혜택을 주는 방향으로 짜인 점 또한 문제로 지적된다. 상속만 해도 유족연금·임차권 등 예외적인 경우를 제외하면 사실혼 관계의 배우자에게는 상속권이 주어지지 않는다.

급등한 부동산 가격, 결혼 비용 등의 문제로 법률혼에 대한 젊은 층의 부담감이 커진 가운데 다양한 가정 형태에 법률혼과 동일하거나 그에 준하는 혜택을 부여함으로써 ‘결혼’의 문턱을 낮춘다면 이 같은 혼외자 비율 제고에도 영향을 미칠 것으로 전망된다. 미혼모·미혼부 등에 대한 정책 지원으로 출산·양육의 부담을 덜어주는 방안 또한 유효할 것으로 보인다.