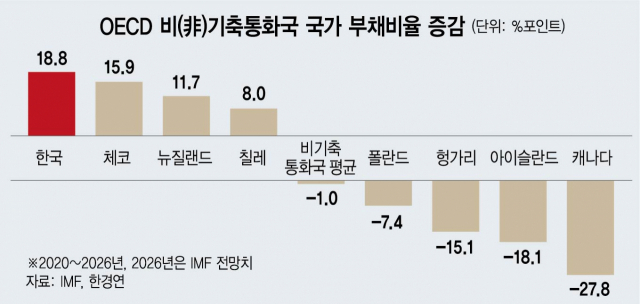

코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 한국의 부채비율 상승 폭이 경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데 가장 큰 것으로 나타났다. 특히 다른 비(非)기축통화국과 비교해도 재정 건전성 악화 속도가 눈에 띄게 빠른 만큼 미래 세대를 위한 대책 마련이 시급하다는 지적이다.

전국경제인연합회 산하 한국경제연구원이 17일 발표한 ‘코로나19 발발 이후 비기축통화국 재정건전성 전망’에 따르면 한국의 국내총생산(GDP) 대비 국가부채 비율은 지난 2020년 47.9%에서 오는 2026년 66.7%로 18.8%포인트 상승할 것으로 분석됐다. 이는 OECD 비기축통화국 가운데 가장 높고 OECD 전체 국가 중에서도 최고치다. 국가부채 비율이 뛰면서 OECD 비기축통화국 17개국 내 한국 순위도 2020년 9위에서 2026년 3위까지 뛰어오를 것으로 전망된다. 2026년 기준 1위는 캐나다, 2위는 이스라엘이다.

기축통화는 국제 거래의 기본이 되는 통화로 미국 달러·유럽 유로·일본 엔·영국 파운드·중국 위안화를 말한다. 기축통화는 안전자산으로 평가돼 국채 수요가 높고 이에 따라 국가부채가 증가하는 효과가 있기 때문에 한국의 재정 건전성을 평가할 때는 비기축통화국과 비교하는 것이 적절하다고 한경연은 설명했다.

한국의 부채비율 상승은 복지 지출 확대에 더해 최근 코로나19에 대응하며 적극적인 확장 재정 정책을 펼쳤기 때문으로 풀이된다. 그러나 마찬가지로 코로나19를 겪은 다른 나라들은 상반된 행보를 보인다. 터키를 제외한 다른 비기축통화국들은 같은 기간 재정 건전성 관리를 위해 정부 지출이 감소할 것으로 전망됐다. 2020~2021년 GDP 대비 재정지출 규모를 100으로 가정했을 때 2022~2026년 재정지출은 한국이 98.6으로 거의 변동이 없지만 다른 비기축통화국은 평균 91.0으로 10% 가까이 줄어드는 것으로 조사됐다. 2020~2021년 GDP 대비 통합재정수지 적자 규모를 100으로 가정했을 때 2022~2026년 통합재정수지는 한국이 88.0인 반면 다른 비기축통화국들은 평균 33.6으로 추정됐다. 한국의 재정 적자 감소 폭이 상대적으로 작다는 것을 의미한다.

빚 부담은 점점 커지는데 이를 갚을 능력이 떨어지고 있다. 한국의 합계출산율은 2020년 0.84명으로 세계 최저 수준이고 최근 5년(2016~2020년) 노인인구비율 증가 폭은 한국이 2.5%포인트로 OECD 평균(1.3%포인트)을 크게 웃돈다. 일할 사람은 없고 복지 수혜자인 고령자는 많아지면서 잠재성장률은 2020년대 1.9%에서 2030~2060년 0.8%까지 뚝 떨어져 OECD 평균(1.1%)에도 못 미칠 것으로 전망된다. 여기에 일반정부부채(D2)에 포함되지는 않지만 국가가 지급보증해 사실상 정부 부채나 마찬가지인 비금융공기업 부채가 OECD 2위 수준으로 막대하고 향후 재정에 큰 부담을 줄 수 있는 통일 비용 같은 리스크 요인도 상당하다. 반면 현금성 복지는 쉽게 줄이지 못하고 연금 개혁도 지지부진해 이대로라면 재정 건전성이 쉽게 개선되기 어렵다는 게 전문가들의 지적이다.

추광호 한경연 경제정책실장은 “한국은 (화폐) 발권력을 가지지 못한 비기축통화국이어서 재정 건전성 확보가 매우 중요하다”며 “재정준칙 법제화와 적극적인 세출 구조 조정을 서둘러야 한다”고 말했다.