“독일의 천연가스 의존은 원자력발전을 서둘러 종료하겠다고 한 결정의 당연한 결과였다.” 지난달 파이낸셜타임스(FT)는 ‘조 바이든 대통령의 독일 두통’이라는 제목의 기사를 통해 이 같은 분석을 내놓았다. 전 세계에서 가장 급진적인 탈원전을 추진하던 독일은 에너지 수요를 감당하기 위해 러시아로부터 막대한 천연가스를 들여왔고 이는 결국 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 유럽을 위협하는 무기를 제공한 셈이 됐다는 취지다.

러시아와 독일의 밀착을 상징하는 프로젝트가 바로 ‘노르트스트림2’ 가스관이다. 러시아에서 발트해를 거쳐 독일 해안에 이르는 이 거대한 가스관 사업은 지난 2012년 첫발을 뗐다. 앙겔라 메르켈 전 독일 총리가 탈원전을 선언한 바로 다음 해의 일이다. 독일은 2011년 6월 원전 17기 중 노후된 8기를 멈춰 세웠고 그 이후 지난해까지 총 6기의 가동을 중단했다. 나머지 3기는 올해 말까지 가동을 중단해 탈원전을 완성할 계획이었다. 그 빈자리를 메우는 것 중 하나가 러시아산 천연가스다. 바이든 대통령은 독일과 러시아의 사업을 “유럽에 나쁜 거래”라고 반대하면서도 도널드 트럼프 정부 시절 망가진 독일과의 관계 회복을 위해 이를 묵인했다.

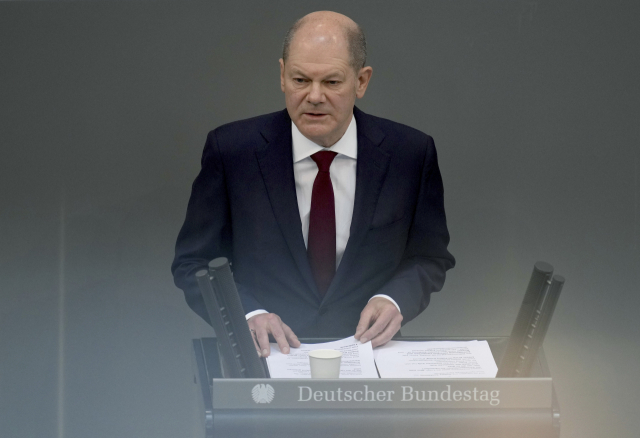

하지만 러시아의 우크라이나 침공이 모든 것을 바꿔 놓고 있다. “다시 돌아가지 않는다”고 공언하던 독일은 탈원전에 대한 입장을 미묘하게 바꾸고 있다. 올라프 숄츠 독일 총리는 최근 환경뿐 아니라 ‘안보’를 고려한 새로운 에너지 믹스를 찾겠다고 선언했다. 로베르트 하베크 독일 경제장관은 더 나아가 “남은 원전의 수명 연장 여부를 저울질하고 있다”고 했다. 하베크 장관이 독일의 급진적 기후 정책을 설계해 온 녹색당 출신이라는 점을 감안하면 놀라운 변화가 아닐 수 없다. 유럽에 다시 등장한 ‘침략자’ 앞에서 독일의 진보 정당인 녹색당조차도 ‘에너지 정책에 금기는 없다’는 입장으로 선회하고 있는 것이다.

독일의 탈원전 정책은 문재인 정부의 초기 모델이라는 점에서 이 같은 변화는 더 흥미롭다. 사실 독일의 탈원전 결정은 처음부터 과학보다는 정치 지형상의 선택이었다는 평가가 제기돼 왔다. 집권을 위해 연정이 필수적인 독일 사민당이나 기민당은 녹색당을 파트너로 삼아야 했고 그들의 환경 및 에너지 정책을 그대로 수용했다. 데이비드 빅터 캘리포니아대 교수는 “원자력발전을 끝내기로 한 독일의 결정은 근시안적이었고 에너지 부족을 어떻게 메울지 충분히 고려되지 않았다”면서 “이는 러시아의 위협이 없었어도 마찬가지였을 것”이라고 밝혔다.

유럽의 다른 국가들은 더 적극적으로 원전으로의 회귀 움직임을 보이고 있다. 프랑스는 에너지 자립을 위해서는 원전이 필수라고 보고 오는 2050년까지 최대 14기의 신규 원전을 짓겠다고 발표했다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 “친환경 에너지는 원자력을 거쳐 간다”면서 탈탄소 사회를 위해 원전을 교두보로 삼겠다고 공언했다. 20년 넘게 원전 건설을 중단했던 영국도 소형모듈원자로(SMR) 건설에 박차를 가하고 있다. 이런 가운데 유럽연합(EU)은 최근 원자력발전에 대한 투자를 환경·기후 친화적인 ‘녹색’으로 분류하기로 해 전 세계에 신선한 충격을 줬다.

우크라이나에서 벌어진 잔혹한 전쟁은 앞으로 유럽의 에너지 시장을 더 극심한 격변 속에 밀어 넣을 것으로 보인다. 유럽이 가스관을 통해 들여오는 러시아 천연가스를 멀리하고 액화천연가스(LNG)에 대한 수요를 높이면 한국 역시 에너지 가격 리스크에 고스란히 노출된다. 우크라이나 사태가 불러올 에너지 시장의 변화가 강 건너 불구경할 일이 아니라는 의미다.

월스트리트저널(WSJ)은 최근 독일 녹색당의 입장 변화를 두고 ‘기후 문제에 대한 신념을 희생하면서도 달라진 세상에 정직하게 도전할 준비가 돼 있다’며 높이 평가했다. 그러면서 미국의 진보 진영이 이 같은 유연한 사고를 배워야 한다고 지적했다. 대한민국의 지난 5년을 돌이켜 보면 에너지 문제와 관련해 유연한 사고방식으로 전환해야 하는 것이 미국의 진보 진영만은 아닌 듯하다.