“네가 간 길을 지금 내가 간다. 그곳은 아마도 너도 나도 모르는 영혼의 길일 것이다. 그것은 하나님의 것이지 우리 것이 아니다.”

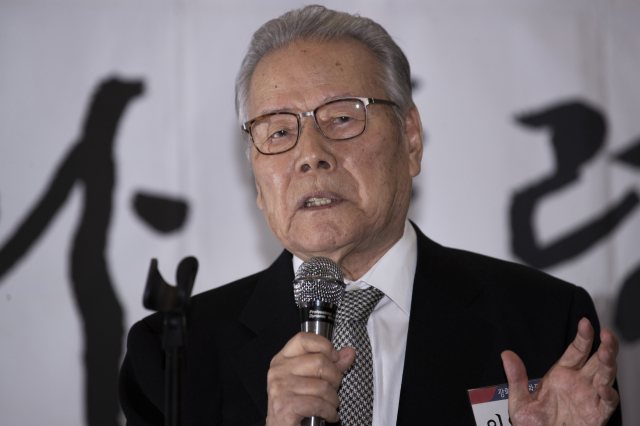

지난달 세상을 떠난 고(故) 이어령 초대 문화부 장관이 유고 시집 ‘헌팅턴비치에 가면 네가 있을까’에 남긴 서문이다. 고인은 별세하기 며칠 전 이같은 서문 글을 전화로 불렀다고 한다. 고인은 ‘어느 무신론자의 기도’(2008)에 이은 이번 두 번째 시집에서 종교에 의탁하면서 얻은 영적 깨달음과 참회, 모든 어머니들에게 보내는 감사와 응원, 자라나는 아이들의 순수와 희망을 담았다. 특히 먼저 세상을 딸 이민아 목사를 향한 사무치는 그리움을 물기어린 목소리로 노래한다.

“헌팅턴비치에 가면 네가 살던 집이 있을까/ 네가 돌아와 차고 문을 열던 소리를 들을 수 있을까/ 네가 운전하며 달리던 가로수 길이 거기 있을까/ (중략) 헌팅턴비치에 가면 네가 있을까/ 아침마다 작은 갯벌에 오던 바닷새들이 거기 있을까”

고인은 투병 중인 딸에게 “한 봉지 약만도 못한 글”, “힘줄이 없는 시”라며 무기력한 부모의 심정을 시로 썼다. 가을에서 겨울로 넘어가는 쓸쓸한 계절에 “바다 건너온 너의 선물” 캐시미어 털옷을 꺼내 입으며, “신문을 읽다가 오랫동안 잊고 살았던 너와 비슷한 이름”을 발견하며, “세수를 하다가 수돗물을 틀어놓고” 눈물을 흘렸다.

“내가 아무리 돈이 많이 생겨도/ 이제 너를 위해 아무것도 살 수 없다/ 네가 맛있다고 하던 스시조의 전골도/ 봄이 올 때까지 방 안에서 걷겠다고/ 워킹머신 사달라고 하던 것도”(‘돈으로 안 되는 것’)

죽음의 명백함 앞에서는 돈도, 수사학도, 스마트폰도 무력하다고 고인은 적었다. 그러나 죽음이 “아름답고 찬란한 목숨의 부활”일지, “말도 안 되는 만우절의 거짓말”일지는 모른다. 열림원. 212쪽. 1만3000원.