대만 최고 명문인 국립대만대(NTU)는 지난해 말 반도체 대학원인 ‘중점과학기술연구학원’을 개설했다. 차이잉원 총통은 개원식에서 “대만의 반도체 기술이 이미 세계시장에서 선도적 지위를 유지하고 있지만 발전의 발걸음을 쉴 수 없다”며 “반도체 학원 설립, 인재 육성의 가속화가 바로 현 단계에서 가장 중요한 과제”라고 강조했다. 대만 정부가 세계 최대 파운드리(반도체 위탁 생산) 기업인 TSMC로 상징되는 자국의 반도체 산업을 이끌어갈 미래 인재 육성을 책임지겠다는 의지를 천명한 것이다.

대만 등 경쟁 국가가 인재 양성에 팔을 걷어붙인 사이 한국은 규제에 갇혀 미래 경쟁에서 뒤처질 것이라는 우려가 커지고 있다. 한국에서는 신성장 분야 육성보다는 지역 균형 발전 논리에 따라 한전공대가 세워졌다는 점에서 대만의 행보는 시사하는 바가 크다. 차기 정부에서는 첨단산업을 지원하기 위한 인재 양성과 규제 완화를 우선해야 한다는 목소리가 높다.

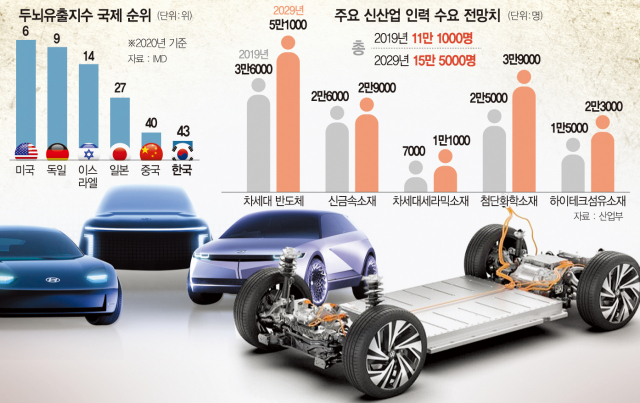

현장에서는 신산업 분야의 막대한 인력 수요가 예상되면서 고급 인재가 턱없이 부족할 것으로 전망한다. 지난해 산업통상자원부가 발표한 산업 기술 인력 실태 조사에 따르면 차세대반도체·신금속소재·차세대세라믹소재·첨단화학소재·하이테크섬유소재 등 5대 신(新)산업 분야의 기술 인력이 2019년 11만 1000명에서 2029년 15만 5000명까지 확대되는 것으로 나타났다. 2019년 말 기준 부족 인력은 2845명, 부족률은 2.5%를 기록했으며 이 중 석·박사급 인력의 부족률이 4.2%로 고급 인력 부족이 가장 심각한 것으로 조사됐다.

미래차 분야의 상황도 마찬가지다. 산업부의 조사에 따르면 2030년 미래형 자동차 산업에서 일하는 인력은 10만 7551명에 달할 것으로 예측됐다. 2020년 기준 인력(7만 2326명)에 비해 약 50% 증가하는 셈이다. 배터리 업계도 인재 양성이 시급하다고 강조한다. 한국전지산업협회에 따르면 2020년 기준 부족한 인력이 연구·설계 인력(석·박사급)은 1013명, 공정 인력(학사급)은 1810명 수준으로 추산됐다. 이종호 서울대 교수는 “정부가 산업 내에서 세부적으로 얼마나 어떠한 인재가 필요한지 심층적으로 조사해 체계적인 인재 양성 플랜을 짜야 한다”고 조언했다.

신성장 분야의 인재 양성을 위해 규제 완화가 시급하다는 지적도 나온다. 현행 수도권정비계획법상 수도권 대학은 ‘인구 집중 유발 시설’로 분류돼 정원을 더 이상 늘릴 수 없는 실정이다. 반도체 학과 졸업생이 연간 650여 명 수준인데 업계에서는 1500명의 신규 전문 인력이 필요하다는 입장이다. 박재근 한국반도체디스플레이학회 회장(한양대 교수)은 “학부 인력이 턱없이 부족하다”면서 “수도권 정원 총량제를 과감하게 풀어줘야 한다”고 말했다.

대만에서는 입법원(국회)이 지난해 5월 ‘국가 중점 영역 산학 협력 및 인재 육성 혁신 조례’를 제정하며 반도체 인재 육성을 위한 규제 개선에 나섰다. 이를 통해 대만대를 비롯한 4개 국립대에서 반도체 대학원이 설립돼 총 400여 명의 학생이 올해부터 반도체 첨단산업에 종사하기 위한 다양한 교육과정을 이수하게 됐다. 대만대에서는 혁신 조례를 통해 대학원에 인사, 경비, 산학 협력 등에 더 많은 자치권을 부여했다.

수도권에 겹겹이 싸인 규제는 공장이나 연구소 설립도 어렵게 하는 요인으로 꼽힌다. SK하이닉스가 2019년 용인 반도체 클러스터 조성 계획을 인가받은 지 3년이 지나도록 첫 삽을 뜨지 못하고 있는 것이 대표적인 사례다. 박 회장은 “한국은 수도권에서 공장을 지으려면 6~7년 전부터 준비해야 하는데 미국에서는 2년이면 완공된다”며 “우리도 대통령이 컨트롤타워를 맡아 규제 완화에 힘을 실어줘야 한다”고 강조했다.

이대로면 국내 신산업의 경쟁력이 저하돼 인재 양성은커녕 인재 유출이 가속화될 수 있다는 우려도 잇따른다. 지난해 스위스 국제경영개발연구원(IMD)이 발표한 ‘두뇌유출지수’에서 한국은 4점을 기록하며 주요 64개국 중 43위를 차지했다. 두뇌유출지수는 10점에 가까울수록 국내에 취업한 인재가 많고 0점에 가까울수록 해외로 빠져나간 인재가 많다는 것을 의미한다. 미국(6.4점·6위), 독일(6.6점·9위), 일본(5.2점·27위) 등 주요국에 비해서도 인재 유출 정도가 심각한 수준이라는 평가다.

특히 배터리 업계에서는 중국과 유럽의 신생 업체들이 한국 인재를 빼가려 한다는 우려도 나온다. 올해 초 국무회의에서 2차전지 산업 등을 보호하기 위한 ‘국가첨단전략산업특별법’이 의결됐지만 세계 최고의 한국 배터리 기술을 노리는 시도는 계속될 것이라는 관측이다. 재계 관계자는 “인재를 보호하고 국내 산업 경쟁력을 강화할 수 있도록 차기 정부에서 다각적인 제도적 지원이 절실하다”고 밝혔다.