문재인 정부에서 국정 과제로 내세우며 강력히 추진했던 치매국가책임제가 노인장기요양보험의 비용 부담을 크게 악화시킨 것으로 나타났다. 급격히 비대해진 지출에 재정이 악화되자 보험료율과 국고 지원 역시 늘어나게 됐다. 늘어난 부담이 젊은 세대와 재정에 그대로 전가될 가능성이 크다는 분석이다.

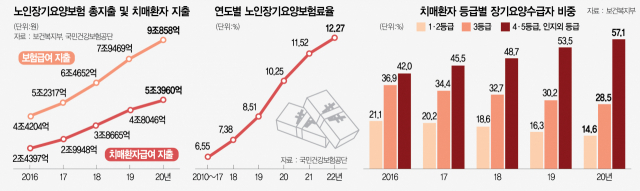

14일 서울경제가 서정숙 국민의힘 의원실로부터 단독 입수한 ‘국가치매관리정책 성과 분석 연구’에 따르면 2020년 치매 환자의 장기요양급여 비용으로 5조 3960억 원이 지출된 것으로 나타났다. 이는 문재인 정부가 출범한 해인 2017년(2조 9948억 원)과 비교하면 1.8배 늘어난 수치로 전체 급여 비용에서 60% 수준의 비중을 차지한다. 특히 직접 집을 방문해 요양 서비스를 제공하는 재가 급여의 증가 폭이 가팔랐다. 2017년 1조 1813억 원에서 2020년 2조 5543억 원으로 2배 넘게 급증했다.

요양급여가 급증한 것은 문재인 정부에서 2018년부터 치매국가책임제를 본격적으로 시행하면서 감경 혜택 대상자와 경감률을 크게 확대했기 때문이다. 건강보험료 순위 25% 이하인 수급자에게 적용해오던 장기요양 본인부담금 감경률이 50%에서 60%로 확대됐고 경감 혜택을 받지 못하던 건보료 25~50% 수급자에게도 40%의 본인 부담 경감 혜택이 부여됐다.

통계를 보면 중증 치매 환자보다는 경증 환자의 장기요양 수급 비중이 크게 늘어났다. 비교적 경증인 요양 등급 4·5등급 및 인지 지원 등급의 장기요양 수급 비중은 2017년 45.5%에서 57.1%로 증가했다.

반면 중증 치매 환자인 요양 등급 1·2등급의 비중은 2017년 20.2%에서 2020년 14.6%로 줄어들었다. 증상이 미미한 치매 환자까지도 요양 서비스를 이용하면서 가족 등의 수발 부담이 줄어든 점은 긍정적이지만 꼭 서비스가 필요하지 않은 환자까지도 남용하는 ‘도덕적 해이’ 우려가 함께 제기되는 이유다.

관련 부담이 커지면서 노인장기요양보험 급여 지출은 치매국가책임제 시행 이전인 2017년 5조 2317억 원에서 2020년 9조 858억 원으로 4년간 4조 원 가까이 가파르게 늘었다. 건보공단 측은 지난해 지출도 11조 원에 육박할 것으로 보고 있다. 문재인 정부 들어 장기요양보험 지출이 두 배 넘게 늘어난 것이다.

이런 증가세는 예상치를 훌쩍 웃돈다. 2018년 국회예산정책처는 2020년의 장기요양보험 총지출액은 8조 4549억 원 수준일 것으로 전망했다. 하지만 지출은 1조 원 이상 많았다.

급격히 증가한 지출은 보험료율과 국고 부담 증가로 되돌아왔다. 2010년부터 2017년까지 6.55%로 동결됐던 보험료율은 2018년부터 슬금슬금 올라가기 시작하더니 올해 기준 12.27%로 2배 가까이 상승했다. 가구당 월평균 장기요양보험료도 2017년 가구당 평균 월 5710원에서 올해 약 1만 4446원으로 급증했다.

같은 기간 국고 지원 및 의료 급여 부담에 따른 국가와 지방자치단체의 부담 역시 1조 5286억 원에서 3조 1877억 원으로 늘었다. 특히 의료 급여 지원에 따른 지자체 부담이 9408억 원에 1조 8608억 원으로 늘어나 노인 비율이 높은 지자체의 재정 부담이 우려되는 상황이다.

문제는 이 같은 재정 소요 증가 폭이 더욱 가팔라질 것이라는 점이다. 우선 고령화 추세 속 치매 환자 또한 함께 치솟고 있어 노인장기요양보험의 부담이 커질 수밖에 없다. 치매 역학조사 결과 65세 이상 추정 치매 환자는 2020년 기준 85만 명에서 2025년 107만 명, 2050년 302만 명까지 늘어날 것으로 전망된다.

노인장기요양보험이 별도의 기금을 조성하지 않는 ‘부과식’으로 운영되고 있는 점도 문제로 지목됐다. 보험료를 납부하는 근로 세대가 온전히 수급자들을 부담하는 구조라 현재 보험료를 납부하고 있는 청년 계층을 부양할 인구수가 앞으로 더 줄어들 것으로 예상돼 제도의 지속 가능성이 의문시된다는 것이다. 세대 형평 측면에서 현재 논란이 되고 있는 국민연금보다도 더 심각하다는 지적이다. 윤석명 보건사회연구원 연구위원은 “치매 환자에 대한 국가적인 부조가 필요한 것은 사실이지만 현 정부에서는 소요 재원·비용에 대한 설명이 크게 부족했다”며 “앞으로 장기요양에 들어가는 비용은 더욱 커질 예정인 만큼 사회적 논의가 필요하다”고 말했다. 이어 “현재 정부의 보장 속 재가 급여 등 요양 서비스 질도 문제”라며 “국가 및 지자체 차원에서 요양 서비스가 실질적으로 잘 이뤄지고 있는지 점검해야 한다”고 조언했다.