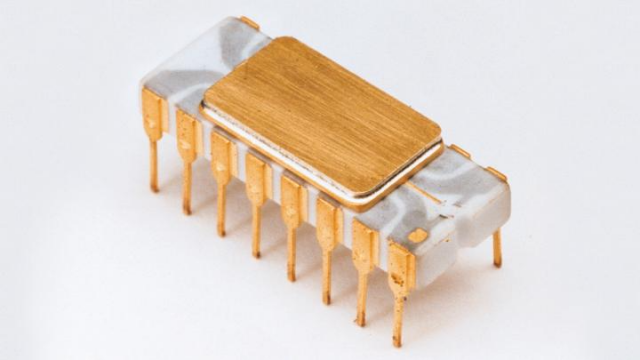

“저장, 논리연산, 제어를 같이 수행할 수 있는 칩을 만들 수 있습니까?”

‘반도체 거인’ 인텔이 아직 벤처기업이던 1969년, 공동 창업주 중 한 명인 로버트 노이스는 일본 출장길에 이런 질문을 받게 된다. 당시 일본의 중견 전자계산기 제조사인 비지컴의 코지마 요시오 대표가 원가 절감 방안을 고민하다 내놓은 질문이었다. 그의 질문 속에 담긴 중앙처리장치(CPU)의 기본 개념은 현 시점에서야 당연한 원리지만 당시만 해도 여러 기술적 난관 때문에 아무도 시도해 본 적이 없었다. 하지만 노이스는 그 질문을 받아들고 문제를 풀어보기로 한다. 인텔은 2년간 연구개발 끝에 최초의 CPU인 ‘인텔 4004’를 출시했고, 시장의 냉담한 반응을 지나 간신히 IBM의 컴퓨터에 개선품을 탑재할 수 있었다. 그 이후 전 세계 컴퓨터 산업은 수십 년 동안 인텔의 CPU 없이는 움직일 수 없었다.

코지마 대표의 이 질문 하나는 인텔과 전 세계 반도체 산업의 운명을 바꾼 독창적인 출발점이 됐다. 이정동 서울대 산업공학과 교수는 신간 ‘최초의 질문’에서 이 같은 혁신적이고 독창적인 개념을 설계할 씨앗으로서 도전적인 질문의 중요성을 강조한다. 그가 전작인 ‘축적의 시간’에서 기술 혁신을 위해 도전적인 시행착오를 축적하는 일의 중요성을 말했다면, 이 책에선 그 시행착오를 축적하기 위한 출발점으로서 ‘도전적 질문’을 꺼내든다.

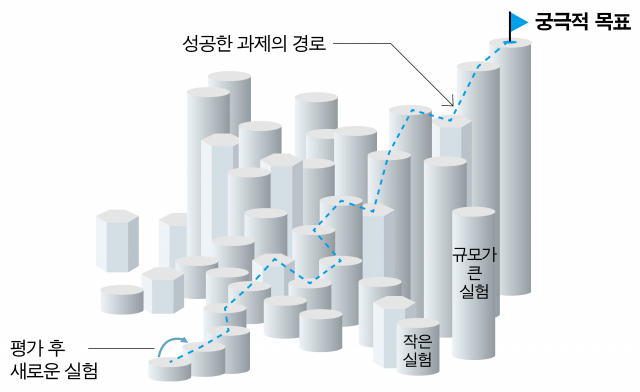

그가 책에서 말하는 기술혁신의 과정은 다음과 같다. 도전적인 최초의 질문에서 시작해서 그에 대한 답을 찾아 작은 것에서부터 버전을 빠르게 높이는 스몰베팅, 최적의 답을 위해 외부의 지식과 시각을 도입하는 오픈 네트워킹을 거친다. 그 다음으로 시행착오의 경험을 쌓아 가는 축적의 시스템과 매 단계의 철저한 실행 과정을 지나서 혁신이 완성된다.

이 중 ‘최초의 질문’은 기존 분야에서 모범으로 받아들여지고 있는 것과는 다른 규범을 제시하려는 뜻이 담긴 질문이다. 한국이 기술 발전 과정에서 채택했던 ‘패스트 팔로워’ 모델과는 전혀 다르다. 이 교수는 우리나라가 더 이상 선진국을 추격하는 모델을 추종해서는 기술혁신이 불가하다고 말한다. 한국은 이미 로드맵이 주어진 상태에서 더 빠르고 나은 수준으로 혁신을 탁월하게 달성했지만, 이 로드맵 바깥의 질문을 받아들이지 못하는 관행이 여전하다고 그는 지적한다.

질문이 다르니 문제를 해결하는 방식도 다를 수밖에 없다. 기술개발을 위해 작은 실험 하나를 성공하면 이를 바탕으로 좀더 규모가 큰 실험을 하는 과정을 반복하면서 궁극적 목표에 도달하는 ‘스케일업’이다. 책은 스케일업을 ‘전형적 진화의 과정’이라 칭하며 “힘겹게 시행착오를거듭하는 창조적 축적의 과정이며, 우연과 행운이 겹치고 행로가 바뀌면서 질문 자체가 업그레이드된다”고 말한다.

책은 혁신의 사례로 꼽히는 것들의 탄생에는 어김없이 최초의 질문과 스케일업 과정이 있었다고 말한다. 일론 머스크의 스페이스X는 로켓을 다시 사용하면 어떻겠느냐는 질문에서 시작해 우주산업의 새 길을 열었고, 모더나는 전령RNA(mRNA)를 활용할 방법을 찾으며 백신의 신기원을 열었다. 반대로 이런 질문을 제시하지 못하면 거대기업도 한순간에 무너졌다. 피처폰 시대 글로벌 거인이었던 노키아는 스마트폰에 대한 질문이 나올 싹을 10년 넘게 내부에서부터 잘라버렸고, 스마트폰 시대의 개막과 함께 몰락했다.

이 교수는 ‘최초의 질문’이 나올 수 있는 환경을 만드는 게 무엇보다 중요하다고 강조한다. 이를 위해서는 리더가 솔선해서 답이 없는 질문을 던지고 스스로 분투하는 풍토, 평생학습을 통해 질문할 수 있는 사람을 키우는 사회적 분위기 등이 필수적이다. 하지만 더 중요한 건 자본의 축적과 재투자를 진작하는 기업 제도, 혁신 활동을 뒷받침하는 금융시장, 산업 생태계의 창조적 파괴를 촉진하는 시장 경쟁 제도 같은 것을 만들 정부의 역할이다.

이 교수는 기술 선진국은 모든 사람이 주저 없이 자기만의 질문을 던질 수 있는 나라이며, 국가 차원에서도 고유한 비전을 질문의 형태로 제시할 수 있는 나라라고 말한다. 책을 다 읽고 나면 그의 주장이 향하는 곳은 그런 인프라를 만들 수 있는 정부라는 생각이 강해진다. 1만7000원.