대표적인 위기가구 위험 징후인 ‘생계형 건강보험료 체납(5만 원 이하 6개월 이상)’ 세대가 올 상반기에만 67만 세대에 달해 지난해 수준인 69만 세대에 근접한 것으로 나타났다. 체납 금액도 9000억 원 가까이 돼 지난해 전체 체납액인 9514억 원에 육박했다. 단 6개월 만에 체납 세대와 금액이 이미 지난해 전체 규모에 근접한 셈이다. 하지만 정부는 지방자치단체의 복지 인력 부족을 근거로 되레 위기가구 발굴 규모를 줄이고 있어 복지 사각지대에 속한 제2·제3의 ‘수원 세 모녀’가 나타날 수 있다는 우려를 키운다.

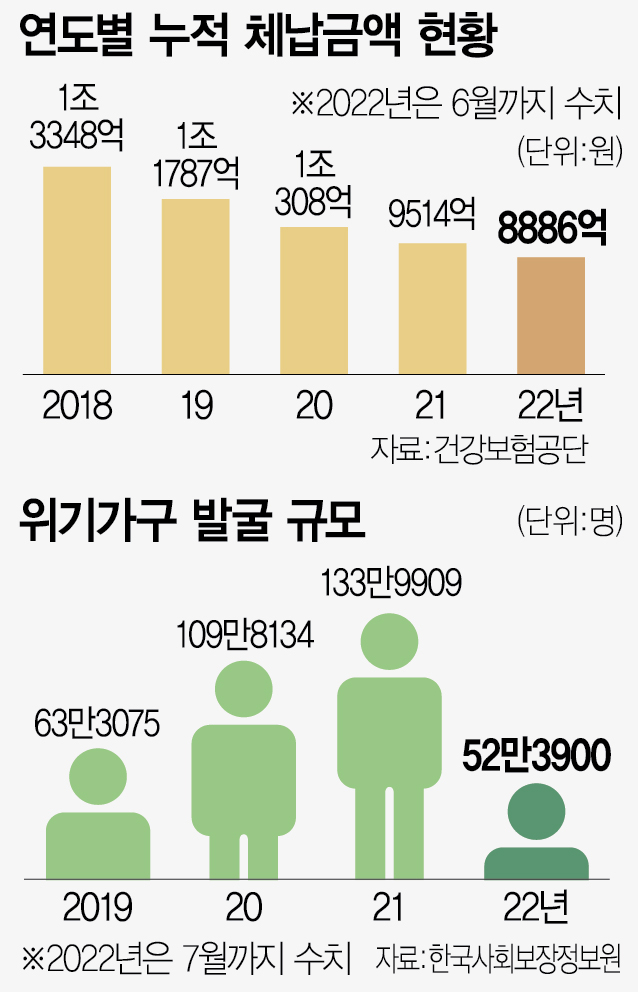

26일 건강보험공단에 따르면 생계형 체납자는 2018년 92만 9000세대, 2019년 83만 8000세대, 2020년 75만 5000세대, 지난해 69만 3000세대로 감소해왔다. 누적 체납 금액도 2018년 1조 3348억 원, 2019년 1조 1787억 원, 2020년 1조 308억 원, 2021년 9514억 원으로 줄어들었다.

지속적으로 감소하던 생계형 건보료 체납 세대와 금액 모두 올 들어 반전됐다. 올 상반기까지 생계형 체납 세대는 67만 3000세대, 누적 체납 금액은 8886억 원으로 집계됐다. 건보공단 관계자는 “6월 기준 누적 체납 금액이 다소 높게 나타난 것은 체납자의 납부 기간이 6개월로 짧았기 때문으로 분석된다”면서 “하반기 납부 안내를 강화하고 일부 체납 금액을 결손 처리하면 누적 체납 금액이 줄어들 수 있다”고 설명했다.

하지만 일각에서는 코로나19와 고물가로 생계형 체납자의 보험료 납부 여력이 과거에 비해 더 부족해진 것 아니냐는 분석을 내놓았다. 의료 현장의 한 관계자는 “건강보험이 적용되지 않을 수 있다는 두려움 속에 독촉 고지서를 받으면서도 5만 원이 채 되지 않는 보험료를 내지 못하는 사람의 가정 형편은 어떻겠느냐”며 “취약 계층의 경우 올해 3월 1800만 명이 오미크론에 감염되는 코로나19 대유행으로 더욱 궁지에 몰렸을 것”이라고 말했다.

지난해와 올해 건보료 감면 혜택을 실시하지 않은 것이 체납 증가에 영향을 끼쳤다는 시각도 있다. 실제로 정부는 2020년 코로나19 사태의 여파로 실물경제가 위축되자 저소득층 및 취약 계층의 건보료를 감면했다. 소득 하위 20%는 3개월간 50%, 소득 하위 21~40%는 3개월간 30%의 건보료 감면 혜택을 받았다. 하지만 지난해와 올해는 이 같은 감면을 실시하지 않았다.

문제는 코로나19의 여파로 위기에 내몰리는 가구가 늘어나고 있지만 정부는 지방자치단체의 사회복지 인력 부족을 이유로 오히려 위기가구 발굴 규모를 줄이고 있다는 점이다. 한국사회보장정보원에 따르면 정부에서 발굴한 위기가구는 2019년 63만 3075 가구, 2020년 109만 8134 가구, 지난해 133만 9909 가구로 늘었지만 올해는 7월까지 52만 3900 가구에 그쳤다. 지난해 5월까지의 74만 5422 가구와 비교하면 급감한 셈이다. 사회보장정보원 관계자는 “중앙정부에서 위기가구를 많이 발굴해 지자체에 내려보낸다 해도 담당 인력이 부족한 상황”이라며 “올해부터 지자체 업무 경감 차원에서 위기가구 발굴 규모를 줄이고 있다”고 설명했다. 위기가구 지원은 중앙정부에서 지자체로 대상자가 통보된 후 지자체에서 주거 확인을 해야 진행되는데, 이에 동원될 전담 인력이 부족해 위기가구 발굴 규모 자체를 줄였다는 것이다. 위기가구 발굴이 줄어들면 복지 사각지대에 놓이는 가구는 증가할 수밖에 없어 제2·제3의 수원 세 모녀가 나올 수 있다는 것이다.

지자체 등 일선 현장에서는 위기가구 수가 대폭 늘어난 데 반해 충원은 부족해 ‘번아웃’이 발생하고 있다고 주장한다. 강선우 더불어민주당 의원실에 따르면 공무원 1인이 담당하는 위기 발굴 가구는 2019년 60가구에서 2020년 92가구로 급증했다. 지방으로 가면 인력 부족 문제는 더 심각해진다. 지자체별 복지 공무원 1인당 담당 위기가구 수의 편차가 크다. 2020년 기준 서울은 59가구, 울산은 217가구로 4배 가까이 차이가 났다. 공무원 1인당 100가구 이상의 위기가구를 담당해야 하는 지자체는 부산·대구·인천·광주·대전 등 17개 지자체 중 10곳에 달했다. 인력이 부족하면 위기가구 조사의 품질이 떨어져 복지 사각지대가 늘어날 수밖에 없다. 한 지자체의 복지 담당 관계자는 “코로나19로 방문 절차가 더욱 까다로워져 담당 공무원들이 이중고에 허덕이고 있다”며 “위기가구를 담당하는 일부 직원들은 지쳐 휴직하는 상황”이라고 설명했다.

경기도 등 대다수의 지자체는 수원 세 모녀 사건 이후 현장 방문 등을 강화하기 위해 통장·부동산중개인·약사 등 지역 주민들이 참가하는 명예사회복지공무원 제도를 확대하기로 했다. 하지만 전문가들은 민간 중심의 위기가구 발굴의 실효성이 떨어져 제도 보완이 필요하다고 지적한다. 명예사회복지공무원의 활동 매뉴얼이나 교육 등이 부족해 사실상 개인의 자발적 참여에 의존해야 하기 때문이다. 경기도의 한 기초자치단체 관계자는 “공무원만으로는 위기가구를 발굴할 수 없고 민간의 도움이 절실한 상황인 것은 맞다”면서도 “명예사회복지공무원 제도 등의 지원이 부족하고 교육 등도 체계적이지 않아 치밀한 제도 설계가 필요하다”고 강조했다.