#. 강원 고성군 토성면 봉포리에 조성된 상상마당에서 3년째 푸드트럭을 운영하는 청년 3명은 올해 8월 21일부터 문을 닫아야 한다. 올해 초 고성군이 푸드트럭 허가구역에 주민복합센터를 짓는다며 영업시한을 전날까지로 통보했기 때문이다. 인근에 경동대 글로벌캠퍼스, 봉포해수욕장, 봉포항이 있어 인근 주민과 관광객들 사이에서는 맛집으로 소문이 났지만 졸지에 떠돌이 생활을 해야 하는 신세가 됐다.

한때 청년들이 소액 자본으로 창업할 수 있는 대표적 사업이자 신개념 외식 업종으로 기대를 모았던 푸드트럭이 10년 전 ‘떴다방’ 영업으로 돌아가고 있다. 지자체가 기존 상인과의 갈등을 피하려 상권과 동떨어진 곳에 허가구역을 내주거나 허가구역 운영을 일방적으로 중단하는 게 가장 큰 문제점으로 꼽힌다.

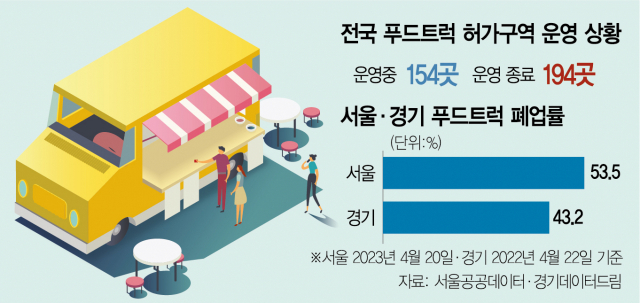

20일 정부 공공데이터포털에서 이날 기준으로 집계된 지역별 푸드트럭 허가구역 현황에 따르면 전국적으로 푸드트럭 허가구역으로 지정된 348곳 가운데 56%인 194곳은 운영이 종료됐다. 신청자가 없거나 지자체 결정으로 운영을 종료한 곳들이 절반이 넘는다.

푸드트럭은 줄곧 정부 규제를 받아오다 박근혜 정부 때인 2014년 3월 규제개혁장관회의에서 이른바 ‘손톱 밑 가시’로 지목되면서 규제 완화 1호 대상이 됐다. 자동차관리법, 식품위생법 등 관련 규제가 대폭 풀리면서 푸드트럭이 합법화됐고 정부는 이들이 지자체에서 위생 허가만 받으면 계약기간 내내 장사할 수 있는 푸드트럭 허가구역을 내줬다.

하지만 정권이 바뀌면서 푸드트럭 산업은 급격히 위축됐다. 몇몇 방송 프로그램을 통해 한동안 주목받기도 했지만 2020년 코로나19가 확산하면서 푸드트럭은 또 다시 잊혀졌다. 이날 기준 서울시에 등록된 푸드트럭 업체 1040개 중 폐업한 곳은 53%인 556개에 달한다.

코로나19가 잠잠해지면 이후 푸드트럭 시장이 되살아날 것이라는 기대감이 컸지만 현실은 다르다는 게 푸드트럭 업주들의 공통된 목소리다. 각 지자체들이 코로나19 기간 몰락한 지역 상권을 살리기 위해 허가구역으로 불러모으려 했지만 푸드트럭 업체들이 등을 돌리고 있다. 정부가 내준 허가구역들이 중심 상권과 동떨어지고 유동인구가 뜸한 지역에 위치해 도저히 영업을 할 수 없는 환경이기 때문이다.

경기 화성시 궁평항처럼 관광지에 조성된 허가구역은 극소수이고 대부분 공공기관 행사장 등 유동인구가 불규칙하거나 거의 없는 지역에 지정돼 있다. 경기 동두천시는 올 초 관내 야시장 허가구역에서 푸드트럭을 운영할 업주 15명을 모집했으나 정원 미달로 신청 기간을 연장했다.

지자체들도 푸드트럭 허가구역 관리를 점차 기피하는 상황이다. 푸드트럭의 위생 문제, 불규칙한 영업 시간을 지적하는 민원을 핑계로 무기한 휴업에 들어가기도 한다. 서울 강북구 북서울꿈의숲 주차장에 푸드트럭 허가구역이 있지만 현재 2년 넘게 운영이 중단됐다.

상황이 이렇다보니 맛집으로 소문난 푸드트럭은 각종 행사를 쫓아다니며 메뚜기 영업을 하고 있다. 최근 서울 영등포구가 주최하는 여의도벚꽃축제에는 푸드트럭 15곳 모집에 107개 업체가 몰리며 경쟁률이 7대 1을 기록했다. 참가비 160만 원을 내야 했지만 500만 명에 달하는 방문객이 몰릴 것으로 예상되자 업체들의 참가 신청이 폭주했다. 지난달 31일부터 3일간 청주 무심천에서 열린 청주푸드트럭 축제에도 20곳 모집에 105곳이 몰렸다.

정부 정책만 믿고 창업에 뛰어들었다가 폐업 기로에 놓인 푸드트럭 업계는 정부가 전시행정을 멈추고 상권을 고려한 실효성 있는 대책을 내놓아야 한다고 목소리를 높이고 있다. 업계의 관계자는 “기존 상인들 눈치를 보느라 장사도 안 되는 곳에 허가구역을 내주니 영업을 거부하는 것”이라며 “숫자 늘리기에 그칠 것이 아니라 유동인구나 주변 상권을 충분히 고려한 정책을 내놔야 한다”고 지적했다.