풀섶에는 둥근 둥지를 지어놓은 들쥐의 집이 있고

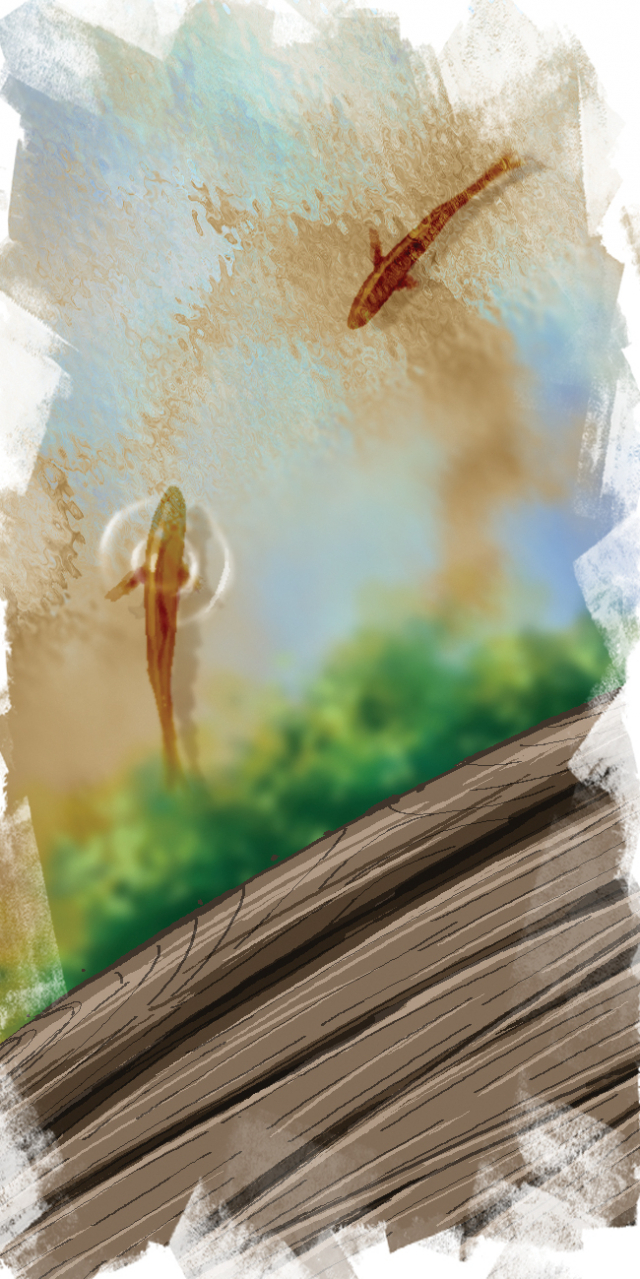

나무다리 아래에는 수초와 물고기의 집인 여울이 있다

아아 집들은 뭉쳐 있는 모습을 보여주는 것이었으나 높고 쓸쓸하게 흐른다

나무다리 위에서 나는 세월을 번역할 수 없고

흘러간 세월을 얻을 수도 없다

입동 지나고 차가운 물고기들은 생강처럼 매운 그림자를 끌고

내 눈에서 눈으로 여울이 흐르듯이

한 근심에서 흘러오는 근심으로 힘겹게 재를 넘어서고 있다

근심 없는 생명이 어디 있으랴. 가녀린 억새 위 멧밭쥐의 둥지도 근심에서 비롯되었을 것이다. 수초 그늘로 숨어든 물고기는 왜가리의 날카로운 부리가 무서웠을 것이다. 집이 뭉쳐 있는 것도 외로움 때문이었을 것이다. 근심뿐인 생이 어디 있으랴. 허공둥지가 흔들릴 때마다 아기들쥐는 까르르 웃었을 것이다. 물고 자던 물풀이 끊어져 뒤집힌 물고기는 물별보다 찬란한 밤별에 감탄하기도 했을 것이다. 지상의 모든 꽃은 땅속 근심에서 피어난 것이다. <시인 반칠환>