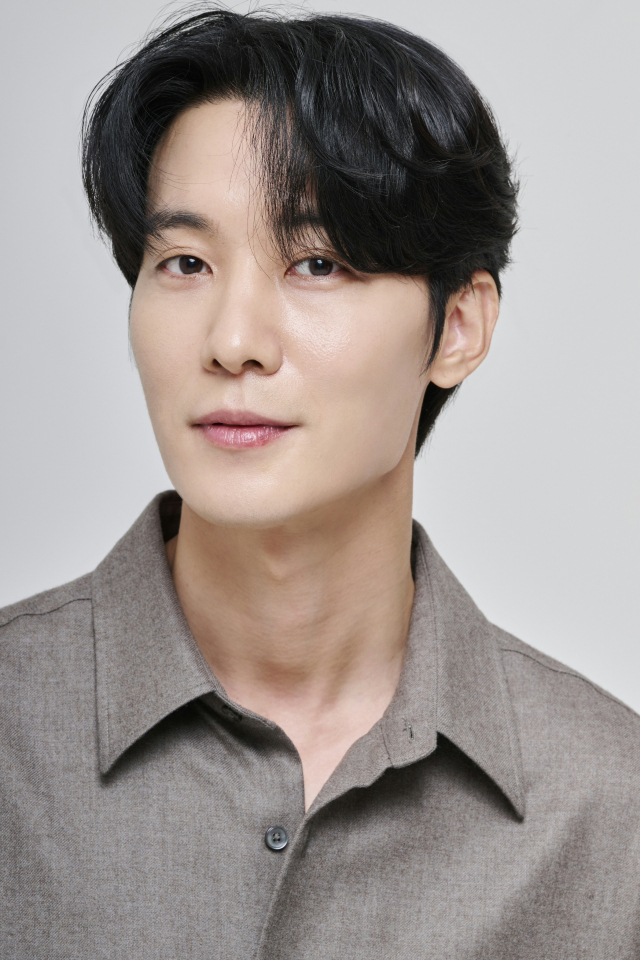

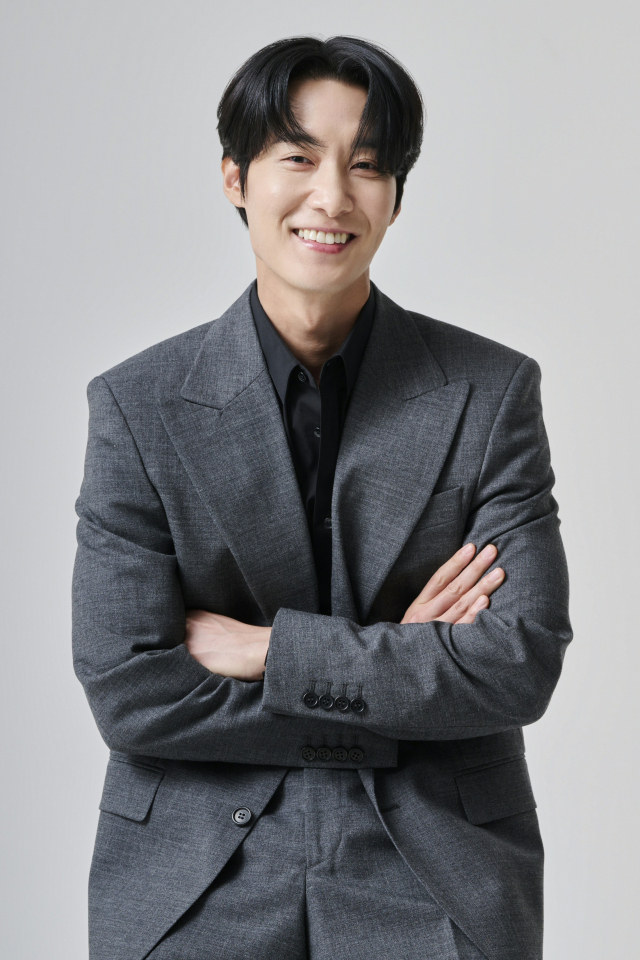

배우 장률에게 '정신병동에도 아침이 와요'는 따뜻함으로 남는다. 그간 강렬한 캐릭터를 연기했던 그가 자신에게 꼭 맞는 옷을 입고 시청자들에게 진한 여운을 남긴 것이다.

넷플릭스 오리지널 시리즈 '정신병동에도 아침이 와요'(극본 이남규/연출 이재규)는 정신건강의학과 근무를 처음 하게 된 간호사 다은(박보영)이 정신병동 안에서 만나는 세상과 마음 시린 사람들의 다양한 이야기를 그린다. 장률이 연기한 황여환은 명신대병원 정신건강의학과 의사다. 유능하고 부족함 없는 인물로, 퉁명스럽지만 다은의 뒤에서 은근한 지원군으로 활약한다. 같은 병동에 있는 간호사 민들레(이이담)를 좋아하는데, 민들레가 계속해서 고백을 거절하지만, 그의 상처를 보듬어 주면서 연인으로 거듭난다.

"작품을 받고 대본을 읽으면서 정말 많이 울었어요. 마음 아픈 사연들이 많더라고요. 황여환은 의사로서 전문적인 모습을 보여줘야 되고, 개인적으로는 서툰 사랑을 하는 남자를 표현해야 됐는데, 애틋한 느낌을 드릴 수 있을 것 같았죠. 인물의 부족한 면이 있을 때 안아주고 싶은 마음이 들잖아요. 저한테 황여환이 그런 캐릭터였어요."

장률은 그간 '마이네임', '몸값' 등에서 악역, 강렬한 캐릭터를 연기한 바 있다. 캐릭터성이 짙은 인물을 연기하며 이름을 알린 그는 이번 작품을 통해 따뜻한 시선을 보여주고 싶었다고. 이 부분이 그가 작품을 선택한 이유 중 하나다.

"제가 집에서는 막내 아들이에요. 집에서는 놀림을 받기도 하고, 재밌게 지내죠. 애교도 많은 편이에요. 저의 이런 면모가 인물에 녹아들면 어떨까 싶었어요. 귀엽고, 철부지지만 사랑하는 사람에게 용기를 낸 황여환을 연기하면 응원받을 수 있지 않을까 싶었습니다. "

장률은 정신건강의학과 의사로 전문적인 모습을 보여주기 위해 자문을 구했다. 제작진이 강남 성모병원 정신의학과를 연결해 줬다고. 그는 의사들을 만났고, 짧게나마 병원에서 어떻게 생활하고 환자들을 어떻게 대하는지 곁에서 볼 수 있었다.

"이후 의사 선생님 한 분과 친해져서 번호를 주고받았어요. 촬영하면서 궁금증이 생길 때 많이 여쭤봤습니다. 주로 환자를 대하는 태도, 의학 용어로 만든 대사를 여쭤봤어요. 또 액팅아웃(환자의 격한 반응)이 일어났을 때 의사는 어디에 위치하는지도 물었어요. 대본에 명시돼 있지만, 조금 더 빈공간을 채우고 싶었습니다. 의사로서의 면모를 사실감 있게 시청자에게 전달해서 신뢰를 얻고 싶은 마음이 컸죠."

장률은 이번 작품을 통해 매체로는 처음으로 로맨스 연기를 선보였다. 그는 첫 로맨스, 첫 키스신을 준비하면서 인물에 대한 표현 방식을 다양하게 연습했다. 한편으로 마음에 부담이 된 만큼, 그 긴장감을 현장에서 표현하면서 해소하기도 했다.

"키스신은 연습해볼 수 있는 게 아니잖아요. 부담이 많이 됐고, '내가 잘 할 수 있을까?' 싶었어요. 감독님이 현장에서 지휘를 해줬는데, 감독님을 붙잡고 '이런 각도일까요?'라면서 연습을 했어요. 주변 스태프가 많이 웃었죠. 서툴지만 따뜻한 장면을 만들려고 노력했습니다."

황여환과 민들레의 로맨스는 시청자에게 여운을 남긴다. 황여환은 의사 집안에서 태어나 부족함 없이 자란 인물이고, 민들레는 어려운 가정 환경 속에서 자랐다. 민들레는 어머니의 빚을 계속해서 갚고 있고, 민들레의 어머니는 찾아와 황여환에게 돈을 요구하는 등의 모습을 보인다. 황여환은 이런 민들레가 자아를 실현할 수 있도록 돕는 역할을 한다.

"들레를 사랑하는 마음이 잘 전달됐으면 하는 마음이었어요. 그 생각으로 황여환에게 이입하려고 했고요. '계속된 들레의 방어기재는 어디서 생기는 걸까?' 사랑하는 사람으로서 궁금했어요. 처음에 들레가 여환에게 자기를 만나면 똥 밟는다고 얘기하잖아요. 이해가 안 되는 거죠. 병원에서 일도 잘하고, 예쁜데 왜 자존감 낮은 발언을 할까 싶은 거예요. 그러다가 '내가 도와주면 날개를 달고 날 수 있겠구나'라고 깨달은 거죠."

황여환이 민들레의 자아실현을 도우면서, 스스로도 성장한다. 작품 전반에 흐르고 있는 감정성이 성장인데, 황여환도 함께 나아가는 것이다. 장률은 이런 황여환을 연기하면서 스스로 성장했다고 떠올렸다. 그는 "처음에는 어떻게 표현해야 될지도 모르고, 들레에게 정신과 의사로서의 시선과 인간 여환으로서의 시선이 충돌한다. 그렇게 경계에 있는데, 따뜻함으로 성장했다"고 말했다.

아직은 우리 사회가 정신질환을 바라보는 시선이 보수적이다. 이런 상황에서 '정신병동에도 아침이 와요'가 갖는 의미는 편견을 깨고 정신과의 문턱을 낮추는 일이다. 장률 역시 잘 모르고 있던 점이 많았지만, 이번 작품을 통해 깨달은 바가 크다.

"이해나 관심의 측면에서 부족했죠. 이 작품을 했다고 다 이해한다는 건 아니에요. 작게나마 주변에 작고, 크게 마음의 병을 앓고 있는 사람들에 대한 시선, 병을 받아들이는 시선, 또 이를 헤어릴 줄 아는 사려 깊은 마음이 생겼어요. 용기내는 건 어렵죠. 병을 받아들이고 문턱을 넘는 건 쉽지 않은데, 이 작품이 문턱을 낮추는 일을 했으면 좋겠어요. 주변에 마음이 힘든 사람이 있다면, 시선을 돌려 전문가의 도움을 받고 용기내길 바라요."