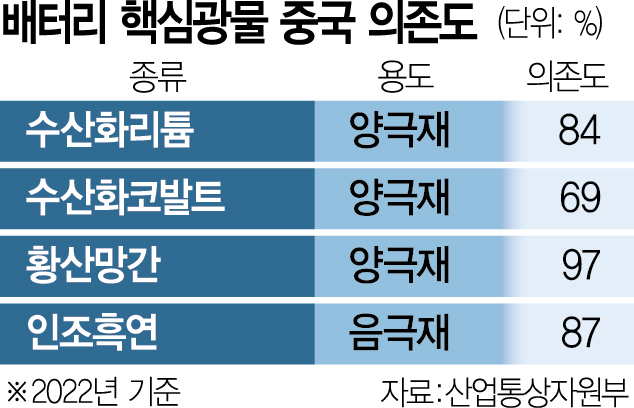

미국 정부의 해외우려기업(FEOC) 세부 규정 발표 이후 리튬·니켈·흑연 등 배터리 핵심 광물의 중국 의존도를 낮추는 것이 우리 기업들의 핵심 과제로 떠올랐지만 이를 뒷받침할 정부의 지원책은 여전히 미흡하다는 지적이 나오고 있다. 미국 정부가 요구하는 조건을 맞추려면 배터리 소재·장비 기업들이 직접 해외자원개발에 나서거나 전구체·음극재 등 핵심 제조 시설을 국내에 더 지어야 하지만 현재의 세제와 환경 규제로는 기업의 투자 의욕만 떨어뜨린다는 것이다.

4일 업계에 따르면 미국 정부가 중국 기업이 외국 기업과 설립한 합작회사(JV)의 경우 중국 정부 관련 지분이 25% 이상이면 인플레이션감축법(IRA)상 전기차 보조금을 받지 못하는 FEOC 세부 규정을 내놓으면서 배터리 소재 기업들의 핵심 광물 확보 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 전망된다. JV의 중국 지분율을 낮추는 것과 별개로 중국이 장악한 핵심 광물 제련과 전구체·양극재·음극재 등 핵심 소재 생산 분야에서 우리 기업들이 주도권을 가져와야만 미국 주도의 배터리 공급망 재편에서 생존할 수 있기 때문이다.

문제는 핵심 광물의 중국 의존도를 낮추려면 기업들의 대규모 투자가 필요하다는 점이다. 해외 광산 확보와 핵심 소재 공장을 짓는 데만 수천 억 원에서 조 단위의 투자금이 든다. 개별 기업의 노력만으로는 한계가 있다는 얘기다. 미국은 물론 중국·일본·프랑스 등 주요 국가들이 배터리 산업을 첨단산업으로 규정하고 대규모 세제 지원에 나서는 이유다.

하지만 국내에서는 경직된 세제 운영과 환경 규제가 기업의 발목을 잡고 있다. 첨단산업 세액공제의 직접환급제도가 대표적이다. 정부는 배터리를 첨단 국가전략기술산업으로 인정해 최대 35%의 세액공제를 해주고 있다. 하지만 투자 세액공제 대상이 법인세다 보니 영업이익을 내지 못한 기업은 세제 혜택을 받지 못한다. 미국은 첨단제조세액공제(AMPC)의 경우 제조사가 직접 환급을 선택할 수 있고 캐나다는 청정 기술 설비투자액을 환급 가능한 세액공제로 지원한다. 김상훈 국민의힘 의원이 세액공제분을 환급해주는 조세특례제한법 개정안을 대표 발의했지만 국회의 문턱을 넘지 못하고 있다. 주무 부처인 기획재정부가 “선례가 없다”는 이유로 신중한 모습을 보이고 있어서다.

해외자원개발 촉진을 위해 정부가 10년 만에 부활시킨 ‘해외자원개발 투자 세액공제’가 실효성이 떨어진다는 지적도 있다. 정부는 2026년 말까지 해외자원개발을 위한 투자나 출자의 경우 투자·출자 금액의 3%를 공제해준다. 하지만 이 역시 법인세와 소득세만 공제 대상이다. 배터리 업계 고위 관계자는 “핵심 광물의 안정적 확보는 배터리 헤게모니를 쥐기 위한 핵심”이라며 “세계 각국이 핵심 광물 전쟁에서 승리하기 위해 유례없는 지원책을 펴고 있는데 우리 정부만 팔장을 끼고 있다”고 지적했다.

환경 규제와 높은 전력 요금도 국내 기업들의 배터리 공급망 재편에 제약으로 작용하고 있다. 음극재는 흑연을 가공해 만드는데 이 과정에서 다량의 이산화탄소와 폐수가 발생한다. 광물 공급망의 탈중국을 위해서는 음극재 제조 시설의 국내 확충이 필수다. 하지만 현재의 환경 규제로는 기업들이 공격적으로 생산 시설을 늘리기 어려운 실정이다. 음극재를 만들려면 막대한 전력이 소모되는데 중국 대비 두 배 비싼 전기요금도 기업에는 부담이다.

업계의 한 고위 관계자는 “정책 변화에 대응하기 위해 국내 생산 시설을 늘리려고 해도 당장 팍팍한 환경 규제가 가로막고 있는 경우가 많다”며 “세제 지원 못지않게 환경 규제와 전력 요금 등을 기업들이 경쟁력을 유지할 수 있는 방향으로 완화해줄 필요가 있다”고 조언했다.