“밟아도 되는 거야?”

전시장 입구에 놓인 사각형의 금속 철판에 무심코 발을 내딛은 관객은 고개를 갸웃거린다. 화장실 입구에 놓여 있는 작은 카펫처럼 생긴 이 철판은 브론즈로 제작된 작품이다. 덜컹거리는 소리만 들어도 카펫이 아니라는 사실을 확인할 수 있지만 전시장 바닥에 아무렇게나 놓여져 있는 철판이 ‘진짜 작품일지’ 조심스럽다.

‘우리가 정상이라고 믿는 것은 언제부터 정상이 된 것일까’라는 의문에서 출발한 ‘가짜같은 진짜’ 전시가 서울 종로구 삼청로 국제갤러리에서 열린다. 국제갤러리는 이달 초부터 3월 3일까지 김홍석 개인전 ‘실패를 목적으로 한 정상적 질서’를 개최한다. 김홍식 작가는 지난 20 여 년 동안 ‘뒤엉킴’을 주제로 다양한 형식과 매체를 넘나들며 제도권에 의문을 제기하는 작업을 전개해 왔다. 사회, 문화, 정치, 예술 분야에서 보편적으로 받아들이는 ‘서구=정상’이라는 공식에 의문을 제기하며 이분법적 생각에서 벗어날 수 있는 다채로운 시각을 제시하는 것으로 유명하다.

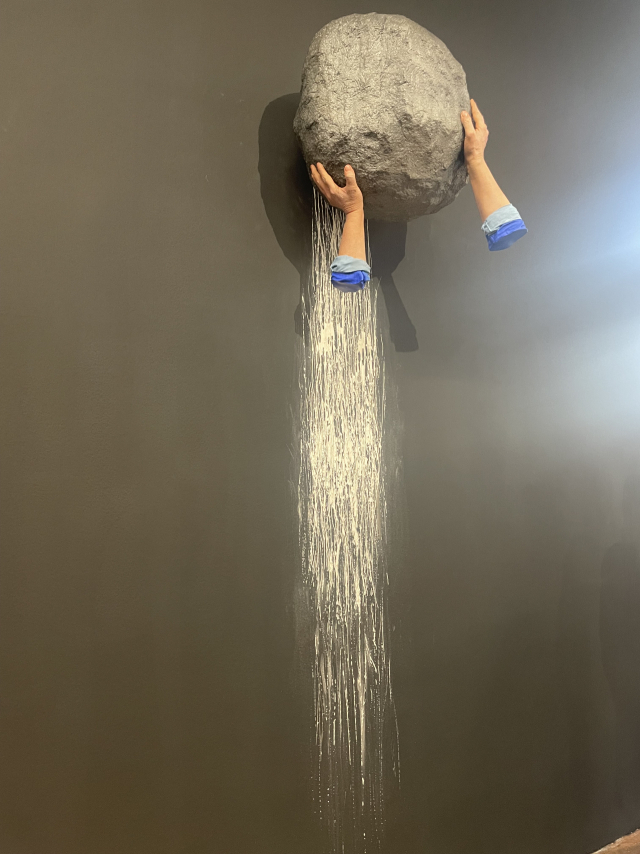

국제갤러리 K2~K3에서 진행되는 이번 전시에 출품된 조각과 회화 33점은 대부분 신작이다. 비교적 넓은 공간인 K2 1층에는 친숙하지만 뜯어보면 생소한 조각들이 곳곳에서 관람객을 맞이한다. 기둥 옆에 얌전히 앉아있는 고양이는 조커의 얼굴을 하고 있는데, 사실은 조커가 고양이의 털옷을 입은 것일지도 모른다. 모든 작품은 ‘관객이 정의하면 정의한대로 그 존재가 될 뿐, 누군가가 대신 정의해줄 수 없다’는 것을 온 몸으로 이야기한다. 무거워야 하는 돌덩이는 레진을 사용해 가볍게, 가벼워야 하는 카펫은 브론즈를 활용해 무겁게 제작했다. 실재와 허구, 정상과 비정상 간 뒤엉킴을 통해 작가는 우리가 당연하게 여기는 것을 뒤집어 봐야 한다고 말한다.

K2 2층에서는 ‘동양화’라는 우리의 인식을 깬 캔버스에 아크릴로 그린 사군자를 볼 수 있다. 전시장에는 한지와 먹 대신 서양화에서 흔히 사용되는 캔버스와 아크릴을 재료로 쓴 사군자, 연꽃, 대나무, 잡목 등이 걸려있다. 로큰롤에 가까운 음악도 흘러나온다. 작가는 “이런 어울리지 않는 매체를 결합해 작품이 존재하는 공간이 지하 쇼핑몰이나 한적한 지하철 역과 별반 다르지 않게 보이길 바란다”며 “미술이 특수하거나 특별하다고 느끼는 감상자의 마음에 균열을 내는 경험을 제공하고 싶다”고 말했다.

K3 전시장은 현재 무대미술학과 교수로 재직 중인 작가의 진면목이 드러나는 공간이다. 이곳에서는 거대한 운석 덩어리가 천장을 뚫고 바닥에 떨어진 듯한 광경이 펼쳐지는데 갈라진 운석 사이에는 별 두 개를 박아 놓았다. 부지불식간에 생긴 이 무명의 덩어리는 중력의 가속도를 이기지 못하고 뭉개진 모습이다. 갈라진 형태 사이에는 지구인들이 일상적으로 사용하는 ‘별’이라는 기호를 띤 두 개의 물체를 볼 수 있다. 작가는 “지금 내가 살고 있는 시대는 어디에서 시작됐으며, 문제는 어디에서 비롯됐는가를 인지해야 한다”며 “그것을 인지하지 못하면 미술로 풀어가기 어렵다”고 말했다. 또한 “믿어 의심치 않았던, 당연하게 여기는 정의를 수단과 방법을 가리지 않고 표현해 기존의 인식을 변화시키는 것이 미술가의 책임”이라고 덧붙였다.