“집으로 가지 못한 사람들을 집으로 돌려보내는 일이 제 소명이에요. 누구나 어딘가에 묻힐 권리가 있는데 그 권리를 가지지 못한 사람들에게 권리를 찾아주는 일이기도 해요.”

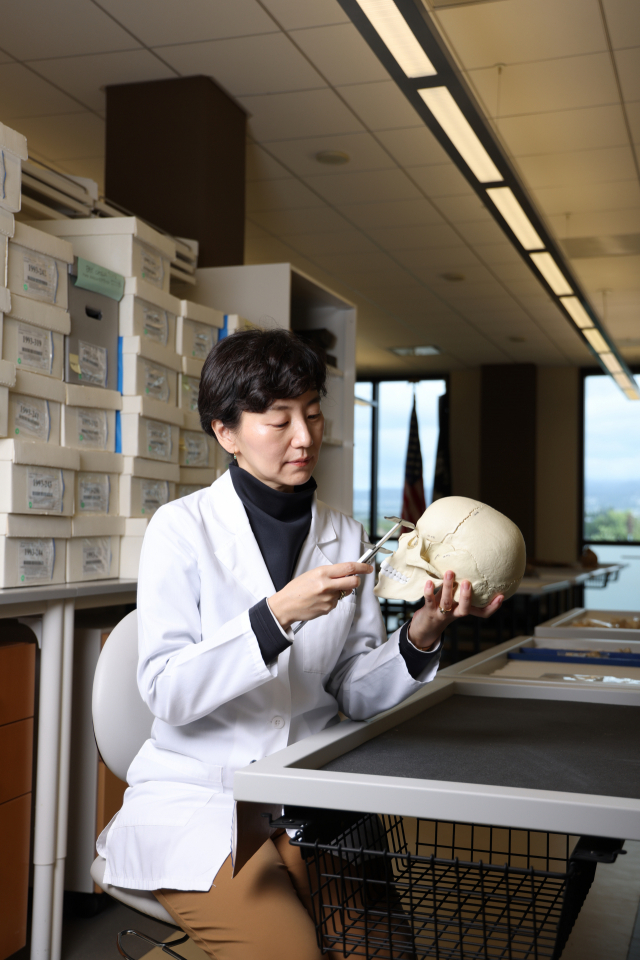

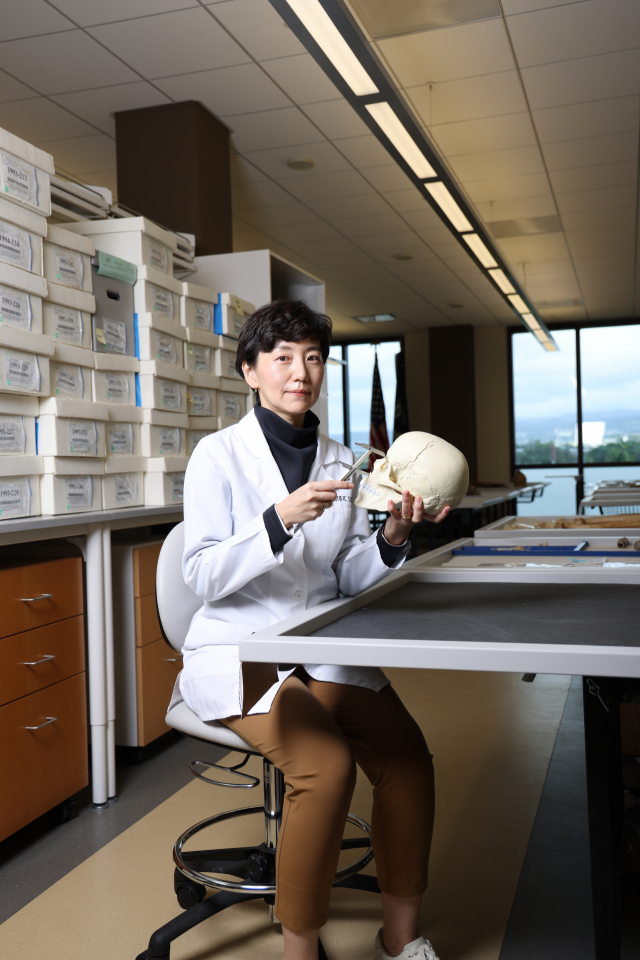

미국 국방부 산하 전쟁포로·실종자 확인국(DPAA)에서 일하는 법의인류학자 진주현 박사는 저서 ‘발굴하는 직업’을 낸 뒤 5일 서울경제신문과의 인터뷰를 통해 자신의 일을 이 같이 정의했다. 법의인류학자는 백골이 된 사체의 신원을 밝혀내는 사람이다.

인류학을 전공한 진 박사는 2010년 DPAA에 입사한 뒤 일 년 만에 한국 전쟁에서 숨진 미군들의 유해를 감식하고 신원을 확인하는 작업을 이끌어왔다. 그가 이 프로젝트를 맡은 지 10년 만에 한국전에서 실종된 미군이 8100명에서 7600명으로 줄었다. 500여명은 수십년 만에 자신의 신원을 되찾아 가족들의 품으로 보내진 것이다. 그 기간 DPAA에서 신원을 되찾은 유해의 75%는 진 박사의 손길을 거쳤다.

그가 하는 일은 뼈들을 찾는 일부터 시작된다. 북한이나 베트남 등에서 유해 송환에 국가간 합의를 할 경우 직접 그 지역에 가서 유해를 무사히 송환하고 이후 한 데 모여 있는 여러 개의 뼈를 분류하고 특이 사항을 감식해 키와 나이, 인종, 사인 등을 밝혀낸다. DNA라는 마지막 퍼즐조각이 맞춰지면 유해는 가족의 품으로 돌아갈 수 있지만 99%의 심증 끝에 한 가지 단서가 없어서 특정이 되지 않는 일도 비일비재하다. 가족들이 DNA를 제공하지 않는다면 찾아낼 길은 요원하기 때문이다.

그는 “4년 이상 해결이 안 되는 케이스도 있다”며 “유족이 DNA 채취에 동의하지 않으면 만나서 설득을 해보고 온갖 노력을 다 해본다”고 말했다. 이어 “쉽지 않지만 ‘100명만 마음을 바꾸면 되는 것이니까’라고 긍정적으로 생각하는 편”이라고 덧붙였다.

유해를 상대하기 때문에 생기는 원칙도 있다. ‘거절할 수밖에 없는 일인지, 아니면 번거로워서 하지 않으려는지’를 구분하는 태도다. 그는 “‘이분들이 살아계셨더라면 내가 어떻게 했을까’를 생각한다”며 “좀 더 번거롭더라도 예의를 갖추는 방식이라면 일이 더 많아져도 한다는 게 내가 최선을 다하는 방식”이라고 설명했다.

미국 국방부에서 일하는 군인이 아닌 민간인 출신의 공무원으로서 처음에는 차별도 받았다. 하지만 그가 한 프로젝트가 성과를 인정받으면서 14개 팀을 관리하는 매니저로 승진했다. 그가 지휘하는 인원은 70명에 달한다. 그는 “아버지가 드물게 강조하신 원칙이 ‘공손하지만 단호하게(Polite but firm)’였다”며 “일에 있어서 꼭 필요하다 싶으면 단호하게 요청하고 상대에 대해서는 좋은 점을 끝까지 봐주려는 자세를 생각해왔다”고 전했다.

그는 미국 국방부에서 일하며 한국전쟁 유해 감식 프로젝트로 한국과 북한을 오가기도 하면서 다양한 경계를 넘나들었다. 그는 “한국인이기 때문에 아무래도 한국전쟁 프로젝트에 애정이 클 수밖에 없다”며 “뼈를 보는 직업이지만 뼈를 매개로 한국전의 카투사 군인을 비롯해 강제징용자 유해 송환 등에 기여할 수 있어서 뿌듯하다”고 전했다. 20년간 미국에서 살아오면서도 한 가지 생각은 늘 있다. 그는 “어디가 내 진짜 집인지 모르는 상황이지만 내가 죽었을 때만큼은 한국으로 가고 싶다”며 “‘나도 떼레야 뗄 수 없는 한국사람이구나’ 생각이 든다”고 말했다.