미 연방준비제도(Fed·연준)가 올해 경제성장률 전망치를 2%대 초반으로 0.7%포인트나 상향 조정하면서 한미 성장률 역전 우려가 다시 불거지고 있다. 경제규모가 한국보다 약 15배나 큰 미국의 성장률 예상치가 한국과 같은 수준으로 올라왔기 때문으로, 지난해에 이어 올해도 미국보다 낮은 성장률을 기록하는 것 아니냐는 분석이 나온다. 지난해 미국 경제는 2.5% 성장하며 한국(1.4%)을 앞질렀다.

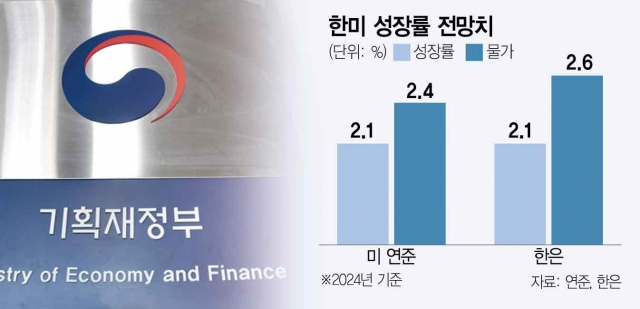

21일 기획재정부와 한국은행에 따르면 한은의 올해 성장률 전망치는 2.1%로 연준의 미국 성장률 예상치(2.1%)와 같아졌다. 앞서 국제신용평가사 피치는 올해 한국이 2.1% 성장할 것으로 내다봤다. 정부와 경제협력개발기구(OECD)는 올해 전망치를 2.2% 수준으로 보고 있지만 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관이 건설투자를 보강하기 위한 방안을 마련해 경기부양에 나서겠다고 밝힐 정도라는 점을 감안하면 상황이 녹록지는 않다는 분석이 제기된다.

시장에서는 내수에서부터 양국 간 희비가 엇갈리고 있다는 진단이 나온다. 미국은 강력한 고용과 소비를 바탕으로 경제가 탄탄대로를 걷고 있다. 반면 한국은 반도체를 중심으로 수출은 회복하고 있지만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실과 소비 둔화로 어려움이 커지고 있다. 한국개발연구원(KDI)은 지난달 한국의 민간소비 성장률 예상치를 기존보다 0.1%포인트 낮춘 1.7%로 제시했다. 신평사 무디스 역시 한국의 부동산 침체가 소비 심리 회복을 제한하고 있다고 진단했다.

문제는 한국의 성장률이 더 떨어질 수 있다는 점이다. KDI는 지난달 “저희 생각과 상당히 다른 방향으로 중국 경기가 전개될 경우 경제성장률이 2% 내외까지 하락할 가능성이 있다”고 강조했다. 한국경제인협회 산하 한국경제연구원도 올해 한국의 경제성장률을 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이전 수준에 근접한 2.0%로 전망했다. 성장률이 2.0%로 떨어지면 미국보다 성장률이 낮아진다. 한경연은 국내 기업 수출이 일시적 회복에 그칠 경우 2.0% 달성도 어려울 수 있다고 분석했다.

전문가들은 소비를 억누르는 가계부채 해결과 함께 노동·교육개혁이 시급하다고 입을 모은다. 특히 저출생·고령화가 심각해지고 있는 상황에서는 서둘러 노동생산성 제고 작업을 해야만 한다는 조언도 있다. 한국의 지난해 4분기 합계출산율은 0.65명으로 처음으로 0.6명 대로 주저앉았다. 김흥종 고려대 국제대학 특임교수는 “한국의 경우 가계부채 문제가 해결되지 않으면서 민간소비가 계속 억눌리고 있다”며 “당장 미국과 달리 성장률이 잠재성장률에도 미달하고 있는데 이에 대한 진단부터 필요하다”고 설명했다.

국책연구기관의 한 관계자는 “노동개혁과 저출생 문제 해결을 통해 경제 기초체력부터 다잡아야 한다”며 “선거가 끝나면 본격적으로 개혁 작업에 속도를 내야만 할 것”이라고 전했다.