국내의 한 물류 중개(포워딩) 업체는 최근 화물을 실을 선박을 찾느라 매일 애를 먹고 있다. 외국 선사의 선박 구하기가 하늘의 별 따기 수준이기 때문이다. 업계의 한 관계자는 “외국 선사들은 물동량이 한국보다 훨씬 많은 중국에 몰리기 일쑤”라며 “국내 업체와 선적 계약까지 맺어놓고 나중에 일방적으로 취소하는 사례도 종종 발생한다”고 하소연했다.

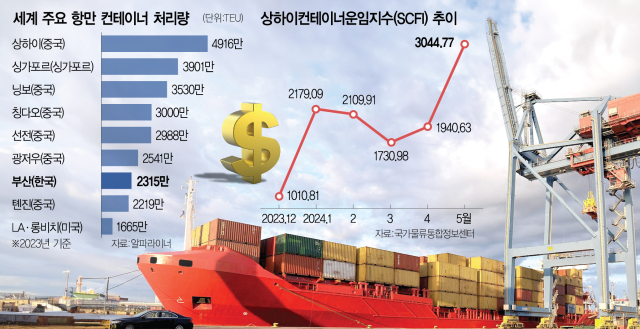

2일 관련 업계에 따르면 국내 수출 기업들이 겪는 선박 공급난이 갈수록 심각해지고 있다. 홍해 사태 장기화로 인한 선박 수 부족과 80%에 달하는 외국 선사 의존도 등이 원인으로 작용한 결과다. 선박 공급난은 글로벌 해상운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 2022년 8월 이후 1년 9개월 만에 3000 선을 재돌파할 정도로 급등한 해상운임과 더불어 수출 현장의 부담을 가중시킨다. 한진해운 파산을 기점으로 위축된 해운 산업의 자생력을 키우지 못하면 한국 수출 생태계가 공멸할 수 있다는 위기감이 높아지고 있다.

선박 공급난의 원인은 복합적이다. 우선 홍해 사태 장기화로 화물을 실을 배 자체가 부족하다.

해운 업계 관계자는 “선박들이 아프리카를 우회하면서 유럽의 경우 통상 12주 걸릴 운항 날짜가 16주까지 늘어난다”며 “투입 선박 수가 늘어나는 것”이라고 말했다. 자동차 전용 운반선이 부족해 컨테이너선에 차량을 운반하던 완성차 업계는 최근에는 컨테이너선마저도 구하기 어렵다고 호소하고 있다.

외국 선사의 한국 ‘패싱’도 문제다. 물동량이 쪼그라드는 한국 시장은 매력도가 낮아지고 있다는 평가다. 지난해 2315만 TEU(TEU=20피트짜리 컨테이너 1개)의 컨테이너 처리량을 기록한 부산항은 항만 순위 7위로 밀려났다. 1위인 중국 상하이항(4916만 TEU)의 절반 수준이다. 그마저도 부산항이 취급하는 컨테이너 절반이 최종 목적지로 가기 위해 머무는(환적) 물량이다. 최근 세계 2위 해운사인 덴마크의 머스크와 5위인 독일의 하파그로이드가 새로운 해운 동맹인 ‘제미나이’를 결성하면서 부산항을 주요 허브항에서 제외한 배경이 됐다.

수출 업계는 선박 공급난을 타개할 근본 대책으로 국적 선사의 자생력 강화를 꼽는다. 주력 수출 지역인 북미와 유럽 항로를 운영하는 국적 선사는 HMM과 SM상선뿐이며 중견 선사들은 거리가 가까운 동남아시아까지만 취급이 가능하다. 국적 선사 이용에 한계가 있다는 의미다.

정부가 정책적 지원을 강화해야 한다는 지적도 그래서 나온다. 2018년 해양수산부와 기획재정부 등 범부처 합동으로 발표된 해운 재건 5개년계획에는 국내 화주들이 외국 선사보다 국적 선사를 더 이용하도록 유인하는 우수 선·화주 인증 제도 같은 대책이 포함됐다. 화주가 지출한 해상 운송 비용 가운데 국적 선사 비중이 40%를 넘으면 정책금융 우대금리, 법인세 감면 등 혜택을 주는 제도다. 수출·물류 업계에 혜택을 제공해 국적 선사에 물량을 더 집중하도록 하기 위해서다.

그러나 국적 선사가 취급하는 항로가 제한적인 상황에서 기준(40%)을 맞추기 어렵다는 것이 업계의 주장이다. 25% 선까지는 낮춰 혜택을 받을 수 있도록 해야 한다는 것이다. 국적 선사 비중 완화는 한국경영자총협회가 올해 2월 정부에 건의한 70개 규제 혁신 과제 가운데 하나이기도 하다. 물류 업계의 한 관계자는 “수출 물량이 많은 LX판토스와 현대글로비스 등 대기업 물류사들이 국적 선사를 이용하도록 유인하는 정책이 필요하다”며 “동시에 국적 선사 비중 기준을 25%로 낮추면 국적 선사는 수천억 원 규모 매출이 증가하고 (외국 선사 이용으로 인한) 국부 유출도 막을 수 있다”고 말했다.