11. 사람이라는 이름

“아기의 이름 ‘라비’는 생명이라는 뜻이지요?”

내 질문에, 지중해 건너편에 있는 작가의 푸른 눈이 샘물처럼 맑아졌다.

“오! 맞습니다. 라비는 죽음의 관에서 나와 새로운 생명을 얻는 인간을 상징화한 것이지요.”

“라(La)+비(vie)! 프랑스어를 모르는 독자들은 눈치채지 못할 수도 있어요.”

작가는 이런 말에 민감하기 마련이었다.

“책 속의 단어들이 숨바꼭질한다고 여겨주세요. 첫눈에는 안 보여도 중요한 것은 독자들이 찾아내고 말지요. 작가는 일부러 숨길 때도 있답니다.”

순간, 작가가 일부러 숨겨놓은 다른 것을 나는 보았다. 지도에 없는 나라라고 설정되어 있지만, 프랑스어를 계속 키워드로 사용하는 것으로 보면 소설 속 나라는 암암리에 프랑스를 지칭했다. 당장 밝히기보다 마지막 카드로 남겨두고 싶었다. 그가 계속 표지 문구의 의미를 스스로 풀어놓도록 유도했다.

“아기의 이름을 왜 홉이 아니라 단테가 짓도록 했나요? 이름을 짓는 것은 보통 그것의 주인이 하는 일인데요.”

“오! 예리한 발견입니다. 새 자동차를 개발하면, 그 자동차를 개발한 회사가 이름을 주는 것과 같은 것이지요. 단테가 이름을 붙인 것은 당분간 아기의 주인이 그라는 뜻이지요.”

“당분간? 작가님의 이름은 누가 주셨나요? 부모님이 주셨나요?”

“오! 아닙니다. 저는 부모님이 누군지 모르고 자랐습니다. 나에게 처음 이름을 준 자가 누구인지 잘 모릅니다. 자라면서 우여곡절로 이름이 여러 번 바꿨고, 지금은 제가 지은 필명으로 살아갑니다.”

“그랬군요. 제가 실례되는 질문을 한 것 같군요.”

“혈육의 부모는 없었지만, 저의 주인은 따로 있습니다.”

“자유로운 작가가 그런 말씀을 하시니…….”

“작가로 말하는 것이 아닙니다. 사람으로 말하는 것입니다. 대담자 씨! ‘사람’이라는 이름을 누가 우리에게 주었을까요? 그 이름을 준 자가 우리의 주인이 아니겠습니까.”

대담을 시작하기 전에 주최 측으로부터 나는 한 가지 당부를 받았다. 종교적 혹은 이념적 논쟁을 벌이지 말아 달라는 것이었다. 그런 논쟁은 몇 시간이고 각자 자기주장만 되풀이하다가 끝난다고 했다. 지금 종교적인 논쟁을 시작하려는 것은 상대방이었다. 내가 대답하지 않자 작가가 말했다.

“아시겠지만, ‘아담’이 사람이라는 뜻이지요. 아담이라는 이름을 누가 주었을까요?”

작가가 원하는 대답은 하나님이었다. 크리스천의 논리에 따르면 하나님은 인간을 창조했다. 그러므로 하나님이 사람의 주인이다. 하지만 그 대답은 표지 문구의 모순을 푸는 데 도움이 되지 않는다.

값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라

하나님이 답이라면 표지 문구의 의미는 더 꼬여버린다. 하나님이 사람의 주인이라면, 하나님은 사람을 팔 수 있는 쪽이지 살 수 있는 쪽이 아니다. 자동차를 만든 회사가 자동차를 팔 듯이 말이다. 누가 하나님에게 무엇을 치르고 사람을 살 수 있단 말인가. 누가 팔고 누가 사건, 값으로 팔릴 수 있다면 사람은 결국 종의 상태를 벗어날 수 없다.

나나 작가나 서로 말이 없자, 촬영팀에서 내 쪽을 힐끗 쳐다보았다. 출판사 편집자도 기자들의 반응을 살폈다. 기자들도 고개를 갸웃거렸다. 나는 작가의 질문에 더는 꼬박꼬박 대답할 의지를 상실했다. 대신에 다른 공격 도구를 준비해서 나는 천천히 고개를 들었다.

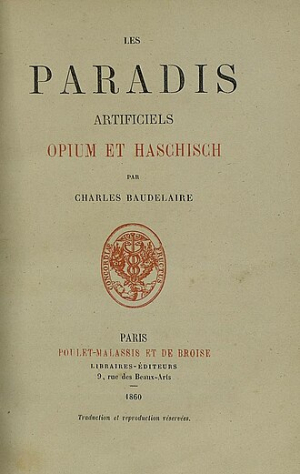

“갑자기 떠오르는 책이 있습니다. 19세기 프랑스 시인 샤를 보들레르가 쓴 책입니다. 그는 당시 파리의 생활에 심한 우울증을 앓았고, 글도 잘 쓰지 못해 방황합니다. 안면이 있던 의사를 찾아가지요. 그가 건넨 약물은 대마초 해시시였습니다. 보들레르는 처음에 거절하지만, 다시 제 발로 찾아갑니다. 그렇게 환각의 공간인 해시시 클럽에 들어가서, 대마초에 절어 글을 쓰게 됩니다. 해시시 클럽에서 작가 발자크와 위고, 화가 들라크루아 등과 환각의 교제를 이어갑니다. 마약은 매춘으로 이어졌고……그리고 보들레르는 시집 외에도 해시시 클럽의 경험을 담은 산문책 『인공낙원』을 썼습니다.”

보들레르는 파리의 아름다운 풍경 뒤에 숨은 어두운 절망과 우울의 색깔을 포착한 탁월한 시인이었다. 그런데 대담을 하면서 나의 취향이 갑자기 달라진 것이다. 그의 걸작들이 마약의 힘에 의한 것이라는 생각이 든 것이다. 동시에 그의 작품들에 열광했던 시간이 후회스러웠다. 국제예술창작재단의 노랑머리 여자가 고개를 가로젓는 모습이 내 눈에 희미하게 들어왔다. 멈춰달라는 뜻인데, 나는 무시하고 계속 말했다.

“작가님의 소설 『인공낙원의 문』도 보들레르의 마약 클럽을 본뜬 것은 아닌지요?”

작가는 앞서와 달리 약간 주춤하는 모습이었다. 작가의 대답을 들으려고 물은 것은 아니었다. 아무 의미 없는 표지 문구에 스스로 코가 꿰서 여태 혼자 발버둥을 친 것이 억울했다. 나를 이렇게 만든 작가에게 회심의 일격을 가하고 싶었다.

“흔히 소설 주인공은 작가의 페르소나라고 볼 수 있습니다. 작가님도 단테처럼 마약의 피해자거나 마약과 관련된 경험이 있으신 것이 아닌가요?”

모든 스텝이 일제히 긴장하는 분위기가 피부 세포로 느껴졌다. 나는 더 개의치 않았다. 작가가 보들레르처럼 마약에 절어 표지 문구를 뽑아냈을 것 같았다. 알 듯 말 듯 어리석고 모순된 문장으로 전 세계 독자를 홀리고 싶었을 것이다. 그는 단어들의 환각을 이용하여 사람들을 취하게 하고 싶었을 것이다. 작가라면 어리석은 독자의 눈을 열어주어야 하는데, 도리어 그는 명철하고 지혜롭던 ‘독서의 신’의 눈을 감겨버렸다. 나는 읽어도 읽지 못하는 장님이 되고 말았다. 이런 상태로 독자들에게 책을 안내하는 것은 한 장님이 장님의 무리를 인도한다는 것과 같았다. 순간, 촬영기사가 벌떡 일어났고, 조명이 꺼졌다.

▶다음 회에 계속 …

김다은은 ‘당신을 닮은 나라’가 1995년 제3회 국민문학상을 수상하면서 소설가로 등단했다. ‘덕중의 정원’ ‘훈민정음의 비밀’ ‘쥐식인 블루스’ 등 20여권 소설책을 출간하고, 다수 번역돼 해외 소개됐다. 한국문화예술위원회에서 주관한 폴란드 바르샤바대학 작가 레지던시를 비롯, 청송 객주 문학관, 정선 여량면 아우라지 레지던시, 해남 인송문학촌 토문재 레시던시에 참가했다. 이화여대 불어교육과를 졸업하고, 프랑스 파리8대학에서 불문학 박사학위를 받았다. 현재 추계예술대 문예창작과 교수로 재직 중이다.

(저작권자의 허락없이 무단 부분 혹은 전체 전재, 복사, 배포를 금합니다.)