광주 비엔날레 파빌리온이 개막한 9월 5일. 아시아 파빌리온이 열리고 있는 광주 동구에 위치한 국립아시아문화전당(ACC)에는 한스 울리히 오브리스트 영국 서펜타인 갤러리 예술감독과 밸런타인 우만스키 런던 테이트모던 큐레이터를 비롯한 세계 유수의 미술 기관 관계자들의 연이어 모습을 드러냈다. 이들의 주요 목적지는 ACC 복합 미술 1관. 이곳에서는 한국 여성 작가 김아영(45)의 개인전 ‘딜리버리 댄서의 선:인버스’가 상영되고 있다. 울리히 예술감독은 이날 총 세 차례나 해당 전시관을 찾았고 작가와 ‘인증샷’까지 찍으며 애정을 드러냈다. 유력 인사들뿐 아니다. 전시장에는 총 27분가량 상영되는 미디어 아트 작품을 한 차례 관람하고 전시장의 내 다른 장소로 이동해 같은 작품을 다시 감상하는 젊은 관람객들을 어렵지 않게 찾아 볼 수 있었다.

낙원상가에서 탄생한 ‘딜리버리 댄서’, 왜곡된 시간을 달리다

“피카소 도예전을 보러 오신 것 아닐까요.”

이달 4일 서울 종로구 낙원아파트에 위치한 작업실에서 서울경제신문과 만난 작가 김아영은 겸손한 미소를 지으며 이같이 말했다. 실제로 현재 ACC 복합전시4관에서는 ‘이건희 컬렉션:피카소 도예전’이 열리고 있다. 하지만 현재 ACC에서 가장 많은 관람객을 끌어모으고 있는 작가는 단연 김아영이다. 그는 “감사하게도 주말에는 1000여 명의 관람객이 방문한다고 들었다”며 “아무래도 ACC에서 열리고 있는 다른 전시를 보러 온 것이 아닐까 싶지만, ACC에서 큰 비용을 들여 전시를 적극적으로 후원해준 덕분에 많은 사람들이 좋은 평가를 해주고 있는 것 같다”고 전했다.

많은 예술가가 주거 공간에 작업실을 마련해두고 일상에서 틈틈이 작업 활동을 한다. 하지만 김아영의 경우는 반대다. 그는 사각형의 작은 작업실에서 사무실처럼 여러 대의 책상과 컴퓨터를 두고 일한다. 기자가 방문한 날 이곳 작업실에서는 작가의 작업을 도와주는 직원들이 한창 분주히 일을 하고 있었다. 작가 역시 그 책상 중 한 곳에 앉아 일을 한다. 작업실 한쪽 구석에는 작은 싱글 침대가 놓여있다. 침대를 가리는 칸막이조차 없다. 이곳이 작가의 주거 공간이다. 일터에 주거 공간이 마련돼 있는 셈이다.

탑골공원과 안국역 사이에 있는 낙원상가는 1960년대에 지어진 낡은 건물로 한국의 1세대 주상복합 건물이다. 건물 주변에는 시큼한 냄새를 풍기는 소머리 국밥집이 즐비하게 늘어서 있고 건물 앞에서는 노인들이 삼삼오오 모여 앉아 장기를 둔다. 작가를 세상에 알린 ‘딜리버리 댄서의 구’는 이 같은 풍경과 어우러지며 탄생했다.

‘딜리버리 댄서의 구’는 ‘딜리버리 댄서’라는 회사에서 일하는 배달 기사들을 소재로 한 24분짜리 미디어 아트 영상이다. 그가 창조한 세계에서 배달 기사들은 인공지능(AI) 앱이 알려주는 경로를 따라 서울을 누빈다. 앱은 “시간이 얼마 남지 않았다”며 댄서들을 채찍질하고 배달 시간을 줄이기 위해 비현실적인 경로를 제시하기도 한다. 배달 기사 중에는 시공간을 초월해 배달할 수 있는 최상위 능력자가 있다. 이들은 ‘고스트(유령) 댄서’라고 불린다.

‘딜리버리 댄서’의 스토리는 작가의 작업실에서 탄생했다. 그는 “코로나19 기간 배달 음식을 시켜먹으면서 온 세상이 멈춰 있는데 라이더들만 비현실적으로 빨리 달리고 있다는 것을 깨달았다”며 작품의 제작의 배경을 설명했다. 그는 “현실에서도 배달 기사들은 시간을 줄이기 위해 시공간을 왜곡하고 있다”며 “영상 속 배달 기사들은 자신과 동일하게 생긴 타자를 만나며 위안을 얻고 연대감을 형성하지만 같이 있을 수는 없다”고 밝혔다. 배달 기사들의 노동이 스스로를 극한으로 내몰며 시간의 이치를 거스르고 있다는 이야기다.

세계 미술계가 탐내는 ‘딜리버리 댄서’ ‘노바리아’로 이동하다

웹 소설의 한 장면 같은 ‘딜리버리 댄서의 구’ 이야기는 지금 전 세계 유수의 미술 기관들이 가장 탐내는 작품 중 하나다. 작가는 지난해 세계 최대 미디어 아트상인 ‘프리 아르스 일렉트로니카’에서 한국인 최초로 최고상인 ‘골든 니카’를 수상했다. 당시 선보인 ‘딜리버리 댄서의 구’는 영국 테이트모던이 발 빠르게 소장했고 뉴욕 현대미술관(MoMA)에서 특별 상영되기도 했다. 프랑스 현대미술 컬렉션도 작가의 작품을 소장하고 있으며 세계의 내로라하는 굵직한 미술관들이 현재 작가의 작품 구매를 검토하고 있다.

현재 ACC에서 상영 중인 ‘딜리버리 댄서의 선:인버스’은 ‘딜리버리 댄서의 구’의 후속작이다. 작가는 지난해 제1회 ACC미래상을 수상하며 3억 원의 상금을 받았고 지난해 12월부터 신작 준비를 시작했다. 전작에 등장한 배달 기사들은 신작에서 서울이 아닌 ‘노바리아’라고 불리는 가상의 세계를 떠돈다. 작품 속 주인공들은 소멸된 과거의 시간관이 담긴 유물을 배달하는데 그 과정에서 서로 다른 시간관과 세계관이 충돌하며 줄거리가 전개된다.

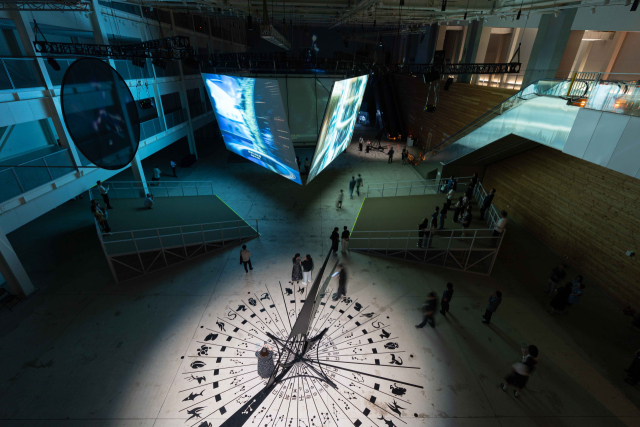

1560㎡(470여 평)에 이르는 ACC 복합전시 1관 천장에는 가로 11m 크기의 대형 스크린 3개가 설치돼 관람객을 압도한다. 관람객은 스크린 앞에 설치된 경사진 관람석에 앉거나 누워 작품을 감상한다. 전시장에 설치된 높고 긴 에스컬레이터를 타고 내려오며 전시장 전경을 감상하는 방법도 있다. 위에서 내려다보는 전시장의 전경은 그야말로 장관이다.

전시장 한가운데 놓인 거대한 해시계는 이번 공간 기획의 정수다. 작가는 “하늘로 상승하면서도 그림자를 드리우는 ‘위협적인 모습’의 해시계를 전시장 중앙에 설치하고자 했다”며 “이를 위해 인도 자이푸르 지역에 있는 잔타르 만타르 천문대를 직접 방문하고, 점성술사를 인터뷰해 시간을 해석하는 방법도 배웠다”고 전했다. 잔타르 만타르 천문대는 세계에서 가장 큰 해시계다. 작가는 “시간을 이해하는 방법이 그림자를 반드시 통했던 시대가 있고, 행성의 움직임을 통해 시간을 파악하던 시대도 있었다”며 “현재 우리는 위치정보시스템(GPS) 덕분에 하늘을 올려다보지 않아도 시간을 알 수 있게 됐지만 그로 인해 우주와 연결됐다는 감각이 사라져버린 것 같다”고 표현했다. 그는 “많은 해시계와 달력을 조사하면서 인간이 거대한 우주에 속해 있는 개인으로 연결된 미세한 존재라는 확신이 들었다”고 했다.

‘딜리버리 댄서’의 세계 ‘노바리아’, 지구 곳곳에서 상영된다

김아영의 작품은 작가가 상상한 스토리에 디자이너·프로그래머 등 수많은 사람들의 노동력을 더해 완성된다. 이번 작품에서는 특별히 다양한 인공지능(AI)과 적극적으로 협업했다. 시나리오를 짠 후 AI와 대화해 세계관을 만들었고 신비감을 자아내는 ‘노바리아’라는 세상의 이미지를 창조했다. 역사를 초월한 거대한 해시계 역시 AI에게 자문한 결과물이다. 하지만 AI에게는 어떤 지위도 부여되지 않는다. 작가는 스스로를 ‘AI 돌봄노동자’라 칭했다. 그는 “AI 사용은 거부할 수 있는 문제가 아니지만 그 결과물은 인간의 인준 없이 가치를 갖지 못한다”며 “인간은 앞으로 AI를 관리해야 하는 ‘돌봄 노동’에 시달리게 될 것”이라고 말했다. AI가 인간의 일처리 속도를 생각하지 않은 채 끊임없이 결과물을 만들어내 인간의 노동이 그로 인한 과부하에 걸릴 것이라는 설명이다. 작가가 ‘딜리버리 댄서의 구’에서 선보인 시공간을 초월한 노동자 ‘고스트 워커’와 흡사하다.

작가 역시 2025년에는 어쩌면 고스트 워커가 될지 모른다. 지구 곳곳을 누비며 대형 전시를 진행해야 하기 때문이다. 우선 내년 2월 28일부터는 독일 베를린 국립현대미술관에서 ‘딜리버리 댄서’ 시리즈를 상영하는 개인전을 연다. 3월에는 서울의 아틀리에 에르메스에서 개인전을, 3분기에는 홍콩 엠플러스(M+)에서 미술관 상징인 110m 크기의 대형 파사드에 영상을 상영한다. 하지만 고스트 워커와 달리 작가는 한시도 쉬지 못할 것 같은 바쁜 생활이 즐겁기만 하다. 그는 “미디어 아트는 엄청나게 많은 자본이 필요하기 때문에 사비를 들여 제작을 하기 일쑤였다”며 “이곳저곳에서 좋은 평가를 받으면서 함께 일하는 사람들에게도 더 나은 처우를 해줄 수 있기 때문에 감사한 일”이라고 밝혔다.