그러나 실제 HPA가 첫 비행에 성공한 것은 그로부터 500여년 가까이 흐른 1977년에 이르러서다. 하늘을 날기 위해서는 양력이 필수다. 이는 위쪽으로 향하는 공기의 압력이 항공기의 중량을 뛰어넘어야 발생하는 힘이다. 그리고 오랜 시간 동안 사람들은 비행을 하려면 인간이 낼 수 있는 것보다 훨씬 큰 양력이 필요하다고 여겼다.

이런 상식이 실패가 뻔해 보였던 무수한 헛된(?) 시도들까지 막지는 못했지만 말이다. 항공기는 그 형태에 따라 크게 3가지로 구분된다. 고정익 항공기, 날갯짓 항공기, 로터식 항공기(헬리콥터)가 그것. 지난 50여 년간 발명가들은 실패와 도전을 거듭하며 고정익과 날갯짓 항공기의 인력 비행에 성공했다. 남은 것은 로터식 수직이착륙 항공기뿐이다.

인간 동력 헬리콥터에 성공하려면 조종사가 최소 500W의 힘을 발생시켜야 한다는 게 연구자들의 설명이다. 하지만 인간 동력 헬리콥터를 이론적으로 분석한 논문을 발표한 바 있는 영국 맨체스터대학의 항공공학자 안토니아 필리포네 박사는 아무리 신체조건이 뛰어나도 이 정도 힘을 지속적으로 내기는 힘들다고 강조한다.

"일단 뜰 수는 있겠죠. 하지만 몇 초도 안 돼 지면으로 내려올 겁니다. 비행은 불가능해요."

불가능하다고? 어디서 많이 들어봤던 소리 같지 않은가?

고정익 항공기

한계점

고정익 항공기는 윗면은 곡선, 아랫면은 직선 형태의 날개가 요구된다. 그래야만 날개 위의 공기가 아래보다 빠르게 이동하면서 압력 차이가 발생, 양력을 얻을 수 있다. 아래는 고압, 위는 저압이 형성되며 날개를 들어 올리는 것. 이와 관련 일반 항공기는 제트엔진을 사용해 강한 전진력을 얻지만 인력으로는 그만큼 빠르게 동체를 전진시킬 수 없다.

도전자

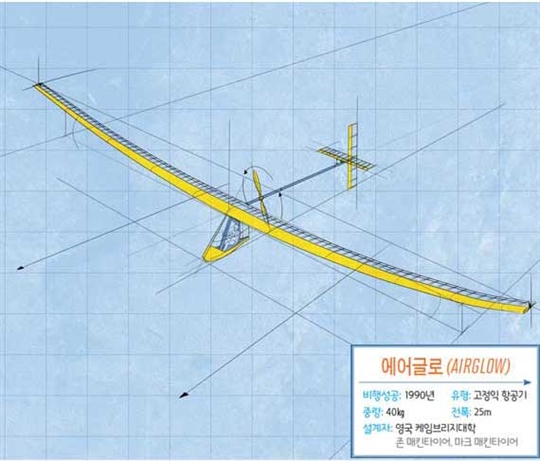

일반적으로 날개가 길면 양력도 커진다. 1960년대 초 영국 사우샘프턴대학 대학원생들은 자전거 페달로 프로펠러를 돌려 추진력을 얻는 고정익 HPA 'SUMPA'를 제작, 650m의 비행에 성공했다. 이후 미국 에어로바이런먼트의 폴 맥그레디가 개발한 '가서머 콘도르(Gossamer Condor)'는 1977년 1.6㎞를 8자 선회비행하며 날았다. 1988년에는 MIT팀의 '다이달로스 88(Daedalus 88)'이 그리스 크레타섬에서 산토리니까지 119㎞의 비행에 성공하기도 했다. 그럼에도 여전히 개선의 여지는 남아있다. 일례로 1990년 개발된 '에어글로 (Airglow)'는 날개 끝이 위로 올라가도록 설계, 선회 시의 안정성을 배가했다.

날갯짓 항공기

한계점

벌새 같은 작은 새들은 빠른 날갯짓을 통해 날개 위보다 아래로 더 많은 공기를 보낸다. 이로써 날개 아래의 압력이 높아져 양력이 생성된다. 그러나 덩치가 큰 새는 공중에 떠 있을 만큼 충분히 빠른 날갯짓을 할 수 없다. 때문에 위아래로 퍼덕이는 동시에 앞뒤로도 움직인다. 전진 추진력으로 양력을 보강하는 것. 즉 날갯짓 HPA가 비행하려면 조종사는 날갯짓에 더해 고정익 HPA 수준의 추진력도 제공해야 한다.

도전자

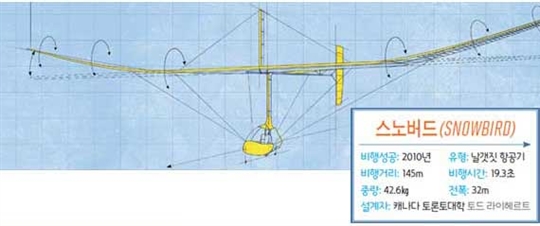

캐나다 토론토대학 대학원생 토드 라이허트는 동료들과 함께 이처럼 큰 새의 날갯짓을 모방한 HPA를 설계했다. 페달링의 힘으로 날개를 퍼덕이는데 위아래에 더해 앞뒤로도 10도 가량 움직인다. 4년간 20만 달러를 들여 설계를 다듬은 개발팀은 2010년 탄소섬유와 케블라 섬유를 사용해 전폭 32m, 중량 42.6㎏의 '스노버드(Snowbird)'를 완성했다. 같은해 8월 이 HPA는 온타리오의 한 비행장에서 자동차에 예인되어 하늘로 떠오른 뒤 페달링 힘만으로 3.35m 고도에서 19.3초 동안 145m를 비행했다.

헬리콥터

한계점

헬리콥터는 로터가 회전하며 공기를 아래로 밀어내서 로터 아래쪽의 기압을 높이는 방식으로 상승한다. 이런 방식의 HPA는 구조적으로 전진 추진력을 가할 수 없어 설계상의 어려움이 훨씬 크다. 또한 헬리콥터는 동체의 안정성을 위협하는 난기류를 유발한다. 때문에 아직도 수직이륙조차 제대로 구현하기 힘든 상태다. 현재 미국헬리콥터협회(AHS)는 시콜스키상을 제정, 3m 이상의 고도에서 10㎡ 면적을 벗어나지 않고 1분간 수직비행에 성공하는 팀에게 25만 달러의 상금을 걸어놓고 있다.

도전자

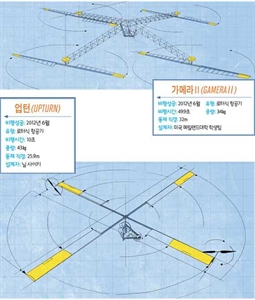

미국 메릴랜드대학 학생팀이 시콜스키상에 도전하기 위해 직경 13m의 로터 4개를 지면과 가깝게 부착한 쿼드콥터 형태의 1인승 HPA '가메라 Ⅱ(Gamera Ⅱ)'를 개발했다. 지면 근처에 작은 로터들을 다수 배치하면 대형 로터 하나를 회전시킬 때보다 양력 생성이 용이하며 동체의 균형 유지에도 도움이 된다는 점에 착안한 설계다. 실제로 이 HPA는 올 6월 49.9초 동안 지상 30㎝ 고도의 수직 이륙에 성공했다.

지난 1989년 세계 최초로 이륙 가능한 헬리콥터 HPA를 개발했던 항공공학자 닐 사이키도 최근 ‘업턴(Upturn)’이라는 새로운 모델을 제작했다. 직경 26m의 4엽식 로터가 채용돼 있는데 안정성 제고를 위해 로터 날 2개에 프로펠러가 부착돼 있으며 지난 6월의 실험에서 10초간 60㎝의 이륙에 성공한 상태다. 이외에도 스노버드를 설계한 라이헤르트가 새 팀을 구성, 올 7월 시콜스키상 도전을 공식화했다. 물론 이들은 라이벌일 뿐 적은 아니다. 최대의 적은 언제나 그랬듯 중력이다.

STORY BY Rebecca Boyle

ILLUSTRATIONS BY Ollie Bland