■1차 한·메콩 외교장관 회의<br>對메콩 교역 10년새 20배 급증… 녹색성장 수출 본격화 계기 될듯

28일 서울 신라호텔에서 개막한 제1차 한ㆍ메콩 외교장관회의는 '천혜의 자원보고'인 메콩 지역 개발에 한국이 본격적으로 참여한다는 데 의미가 있다.

우리나라의 메콩강 유역 개발사업 참여는 개발외교의 새로운 역사로 평가할 만하다. 메콩강 개발사업은 지난해 10월 이명박 대통령이 아세안(동남아시아국가연합)+3회의에서 아세안과의 전략적 동반자관계를 역설한 후 1년의 준비기간을 거쳐 진행되는 대규모 프로젝트다.

한ㆍ메콩강 장관급협의체는 이날 회의를 신호탄으로 메콩 개발협력을 주제로 정례 가동된다. 김성환 외교통상부 장관은 이날 개회사에서 "메콩 지역은 거대한 성장잠재력을 갖췄을 뿐 아니라 최근 빠른 경제성장을 통해 발전 가능성을 다시 한번 입증했다"면서 "메콩 지역의 성장과 발전은 아세안 연계성 증진과 통합, 더 나아가 동아시아 공동체 달성을 위해서도 긴요한 과제"라고 강조했다.

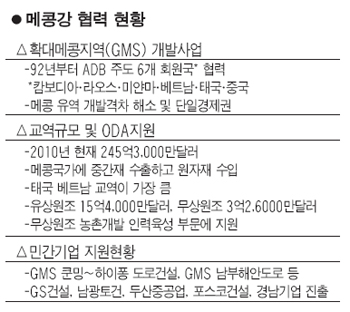

◇한국 개발외교의 새 역사=메콩강 유역이 한국경제에서 차지하는 비중도 10년 새 20배 가까이 늘었다. 지난 1990년대 대(對)메콩 교역규모는 15억달러에 불과했지만 지난해에는 250억달러에 달했다. 올해는 350억달러로 늘어날 것으로 전망된다.

특히 메콩강 개발사업은 우리 정부가 주요20개국(G20) 정상회의에서 제시한 '서울 개발 컨센서스'를 주도할 수 있는 실천방안이기도 하다. 현재 메콩강 유역은 일찌감치 메콩강위원회의 옵저버로 참석한 미국뿐만 아니라 1990년대 초반부터 중국ㆍ일본ㆍ호주ㆍ뉴질랜드 등이 공적개발원조(ODA)와 민간사업 참여로 각축을 벌이고 있다.

또한 메콩강 유역 개발사업은 우리의 녹색성장 수출이 본격화할 수 있는 계기이기도 하다. 아시아개발은행(ADB) 보고서에 따르면 동남아 기후변화의 경제적 비용은 21세기 말 연간 국내총생산(GDP)의 6.7%에 달할 것으로 전망된다. 이에 따라 메콩강 유역 개발사업은 외부재원 조달 등을 통한 기후변화 선진기술 수출의 기회가 될 것으로 예상된다. 정부는 메콩강 유역의 녹색협력사업 분야로 ▦신재생에너지 ▦저탄소 ▦온실가스 감축을 꼽고 있다.

기획재정부 관계자는 "우리나라는 아세안과 전략적 동반자의 위치로 각국이 벌이고 있는 메콩강 개발 경쟁의 일정한 '중재역' 능력을 발휘할 것으로 기대한다"며 "선진열강과 메콩강 유역 개도국들의 이해를 조정하는 데도 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 보인다"고 말했다.

◇메콩강, 브릭스를 잇는 차세대 성장축=중국 윈난성을 발원지로 4,800㎞를 흘러 미얀마ㆍ태국ㆍ라오스ㆍ캄보디아ㆍ베트남까지 이르는 메콩강은 자원개발ㆍ농업 등 잠재적 가치가 큰 지역이다. 하류 베트남 지역에 3모작이 가능한 비옥한 곡창지대를 형성하고 어업과 수력발전의 원천을 제공하고 있다. 이 강을 기반으로 5개국에 걸쳐 6,000만명이 살고 있다.

메콩강은 1992년 ADB 주도하에 6개 회원국이 메콩지역(GMS) 개발사업을 시작했다. 현재 GMS는 경제벨트별로 교통 인프라를 우선 개발하고 통신ㆍ환경ㆍ무역ㆍ투자 등 기타 분야로 개발을 확대하고 있다. 선진국 참여의 경우 일본은 동서축으로, 중국은 남북축으로 집중 투자하고 있다.

메콩강 지역은 풍부한 자원과 노동력, 경제개방 의지를 통한 높은 성장잠재력을 보유하고 있다. 실제 자원에서는 베트남이 원유 10억톤, 미얀마가 천연가스 17.5조㎥, 태국이 고무생산 세계 1위 등을 나타내고 있다. 메콩강은 소비시장으로 급부상하고 있다. 2009년 기준 중국과 태국의 1인당 국민소득은 3,000달러를 넘어섰고 베트남이 1,000달러에 진입하며 아시아 역내 수요증대의 중심축이 되고 있다. 지난해 9월 열린 메콩강 포럼에서는 이 지역을 브릭스를 잇는 차세대 성장축으로 지목하기도 했다.