다시 관심 커지는 ELS<br>주가 정상화 기대 힘입어 11월 발행규모 2조대 회복<br>원금보장형 특히 크게 늘어 변동성 높은 종목 투자땐 조기상환 조건 걸어야 안전

최근 증시 변동성이 줄어들고 시장이 안정을 찾는 모습을 보이며 주가연계증권(ELS) 상품에 대한 관심에 고조되고 있다.

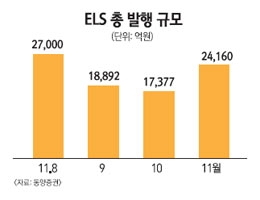

동양종금증권에 따르면 지난 11월 ELS 발행규모는 지난달 보다 6,783억원 늘어난 2조4,160억원을 기록하며 3개월 만에 2조원 대를 회복했다. 최근 증시가 변동성이 줄어들고 시장이 정상화 될 것이라는 기대감이 커지며 투자자들이 다시 안정적이면서도 상대적으로 높은 수익을 올릴 수 있는 ELS 상품에 관심이 높아졌기 때문으로 풀이된다.

전문가들은 11월 ELS 발행규모가 다시 2조원 대를 회복한 것은 그만큼 투자자들의 시장에 대한 평가가 긍정적인 분위기로 바뀐 것으로 평가하고 있다. 특히 증시변동성에 대비한 원금보장형 ELS가 큰 폭으로 증가한 가운데 국내ㆍ해외 지수형 ELS가 크게 늘어난 것이 주목된다.

11월 발행된 ELS를 기초자산 유형별로 살펴보면 지수형이 59.9%로 가장 많았고, 해외 지수형(28.1%), 종목형(11.5%), 혼합형(0.5%) 등이 뒤를 이었다. 특히 단일 기초자산 ELS 상품의 경우 KOSPI200을 기초자산으로 하는 상품이 62%를 차지했다.

이중호 동양종금증권 연구원은 "국내 지수형의 비중이 크게 늘어난 것은 그 동안 낮아졌던 주가지수가 반등을 기록하며 이를 노린 투자자금의 꾸준한 유입이 나타나고 있기 때문"이라며 "특히 종목형에 비해 지수형의 성과가 안정적임을 확인한 이후 발행이 쏠리는 현상을 보였다"고 설명했다.

전문가들은 투자자들의 공격적인 ELS투자가 점차 늘어나고 있지만 아직까지는 상대적으로 안정적인 ELS 상품에 투자할 것을 권했다. 구민상 동양종금증권 장외파생상품 마케팅팀 과장은 "시장의 변동성이 줄어다고는 하지만 여전히 불안한 상태를 이어가고 있어 안정성에 기반한 지수형 상품을 권한다"며 "만기 3년이 넘는 ELS 상품의 경우 손실이 난 경우가 극히 드물다"고 말했다. 그는 "종목 기초자산도 포스코, 현대중공업, LG화학 등 시총 규모가 큰 우량주를 중심으로 관심을 가질 필요가 있다"고 설명했다.

변동성이 클 것으로 예상되는 종목들의 경우에는 조기 상환 조건(녹아웃베리어ㆍKnock-out barrier)을 걸어놓아 안정성을 높인 상품이 유리하다는 평가다. 녹아웃베리어 방식은 예를 들어 기초자산의 수익률 10~15%을 달성할 경우 만기에 상관 없이 조기에 상환하는 방식이다. 그는 "동양종금증권이 최근 2개월 안에 넉아웃 베리어를 설정해 발행한 상품 15개 중 9개 상품이 조기 상환됐다"며 "지수 반등시 수익을 올리고, 변동성에는 상대적으로 안정적이어서 고객들의 수요도 크다"고 설명했다.

ELS는 국내외 개별 주식의 가격이나 주가 지수와 연계해 미리 정해진 수익 구조에 따라 손실이 결정되는 파생결합 증권이다. 기본적으로 채권보다는 높은 수익을, 주식보다는 높은 안정성을 추구한다. ELS 상품은 일반적으로 기초자산가격이 일정 수준 하락할 때까지 원금보장을 하는 대신, 기초자산 가격이 올라갈 땐 인덱스 펀드보다 상승률이 낮은 구조로 설계된다.

그러나 증시 변동성이 높아지면 ELS 기초자산 가격의 변동성에 영향을 줘 자칫 손실을 입을 수도 있다. 실제로 지난 8월 증시가 급락하자 기초자산도 폭락해 ELS 상품의 원금손실한계선(녹인베리어ㆍKnock-In barrier)에 도달해 손실을 입는 상황이 속출하기도 했다. ELS의 안정성에 대한 투자자의 불안이 커지자 ELS 발행 규모도 급격히 감소했다. 지난 8월말 기준으로 2조6,452억원이었던 ELS 발행규모는 9월 1조8,775억원, 10월 1조7,053억원으로 크게 줄어든 바 있다.

이중호 연구원은 "지난 8월 지수 급락의 충격은 두 세 달 국한된 움직임을 나타내며 ELS 시장이 빠르게 안정을 찾아가고 있다"며 "현재 상황이 3~4개월 정도만 더 유지된다면 상당수 자수관련 상품이 조기 상환될 가능성도 커 ELS 시장에 대한 투자자들의 관심이 다시 높아질 것"이라고 설명했다.