일단 개발만 하면 대박… "눈앞 이익보단 멀리 보고 투자를"<br>독과점·고부가 가치 불구 국내 소재산업 기반 취약<br>'목줄 묶인 가마우지 신세'

SetSectionName();

[부품 소재를 다시본다] 1부. 이젠 소재경쟁시대

일단 개발만 하면 대박… "눈앞 이익보단 멀리 보고 투자를"독과점·고부가 가치 불구 국내 소재산업 기반 취약'목줄 묶인 가마우지 신세'

ImageView('','GisaImgNum_1','default','260');

ImageView('','GisaImgNum_2','default','260');

ImageView('','GisaImgNum_3','default','260');

디스플레이 소재 업체인 엘엠에스는 지난해 말 3M이 제기한 프리즘시트 관련 소송에서 승소해 세계 1위의 입지를 굳혔다. 지난 2005년 엘엠에스가 4년의 개발기간을 거쳐 개발한 프리즘시트는 LCD후광원장치(BLU)의 휘도를 높이기 위해 필수적으로 사용되는 소재로 이번 판결로 명실상부하게 3M 독점체제를 무너뜨릴 수 있게 됐다.

회사의 한 관계자는 "현재 모토로라ㆍ소니에릭슨 등 세계 5개 메이저 휴대폰 제조업체의 350개 모델에 프리즘시트를 공급하고 있다"며 "지난해 세계시장 점유율이 60%를 넘어섰다" 고 말했다. 이뿐만 아니다. 이 회사는 지난해 8년에 걸친 연구 끝에 일본 아사이글라스가 독점해온 광픽업렌즈를 개발해 올해 240억원의 매출을 바라보고 있다.

소재산업은 부품과 달리 개발기간이 길지만 원천기술이 필요하고 진입장벽이 높아 일단 개발에만 성공하면 독과점 체제를 유지하며 높은 부가가치를 올릴 수 있다. 소재산업이 산업구조의 기반을 형성하는 근본적인 경쟁력을 갖춘 분야로 각광받는 이유다.

남장근 산업연구원 연구위원은 "일본의 경우 최종 조립제품 분야 대기업들은 영업이익률이 2~3%대에 머물러 있지만 상위 전자소재 업체들은 10~15%의 이익률을 보인다"며 "소재산업은 원천기술을 통해 가격협상 주도권을 쥐고 있으니 부가가치도 그만큼 높을 수밖에 없다"고 분석했다.

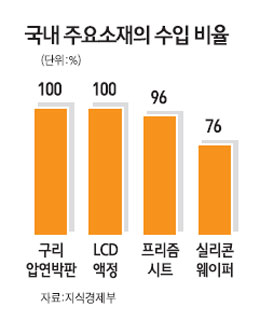

◇목줄 묶인 국내 소재산업=국내의 경우 엘엠에스 등 일부 업체들이 세계적인 원천기술을 개발하며 약진하고 있지만 소재산업은 아직 기반이 취약한 상태다.

첨단 산업인 플렉서블 디스플레이의 경우 기판이나 유기반도체, 전자종이 재료 등 핵심 소재를 전량 일본에 의존하며 유기발광다이오드(OLED)도 핵심 재료인 유기재료의 원천기술 대부분을 일본 이데미쓰고산이나 수메이션 등 해외 업체가 쥐고 있다.

디스플레이ㆍ반도체 등 국내 최종재 분야 산업이 세계 1ㆍ2위를 다투지만 부가가치의 상당 부분은 일본 등 해외 소재업체로 돌아가는 셈이다. 일본 평론가 고무로 나오키가 "한국경제는 목줄이 묶인 양쯔강의 가마우지 같다"고 비판한 것도 이 같은 맥락에서다. 실제 소재 분야 대일무역적자는 2005년 81억달러에서 2008년 115억달러로 갈수록 늘어나는 추세를 보이고 있다.

◇이윤보다 기술논리 좇아야=반도체 회로를 인쇄하는 포토마스크 시장의 60%를 점유하는 일본의 돗판인쇄. 이 기업은 한 가지 소재 개발에만 20~30년씩 투자하는 것으로 유명하다. 닛폰제온과 신닛테쓰도 소재를 개발해 흑자에 이르기까지 10년을 묵묵히 견뎌왔다. 이같이 단기이익보다 기술을 중시하는 일본 기업풍토는 공동개발, 개발업체 지원 등 소재산업이 꽃필 수 있는 생태계를 조성하는 데 바탕이 됐다.

반면 한국 수요기업의 경우 '필요한 소재는 개발하기보다 구매해서 쓴다'는 인식이 강하다. 중소형 소재기업은 단독으로 기약 없이 진행되는 개발기간을 견디지 못하고 중도에 문을 닫으며 이는 해외 독점업체의 입지를 더 강화하는 악순환을 낳고 있다.

그렇기 때문에 전문가들은 당장 손해를 보더라도 수요기업과 개발기업 간 공동개발이 활성화할 필요가 있다고 지적한다.

특히 최근의 엔고상황을 감안하면 일본 수요기업과 국내 소재기업의 협력체계는 국내 소재 원천기술 확보방안으로 자리잡을 수 있는 여지가 크다.

아울러 대기업의 상생협력 강화도 국내 소재산업 활성화의 토양을 마련할 수 있는 방안으로 꼽힌다. 문대규 순천향대 디스플레이신소재공학과 교수는 "수요 대기업 중 한쪽에만 공급하는 관행에서 벗어나 경쟁업체 모두 공급할 수 있는 기회확대를 통해 풀뿌리 소재 업체들이 자생할 기반을 확대해줘야 한다"고 강조했다.

◇멀리 볼수록 성공한다=최근 프랑스 업체부터 반도체 표면처리 재료기술을 도입한 한 중견 소재업체 부사장은 "국내 대학에는 표면처리학과가 없어 기술 국산화가 사실상 어렵다"며 "일본의 경우 도쿄대에도 표면처리학과가 있을 정도로 기초역량에서 격차를 보인다"고 안타까움을 표시했다.

최근 정부는 오는 2018년까지 10대 핵심 소재(WPM)를 선정하고 총 1조원을 투입한다는 내용의 소재산업 육성안을 발표했다. 10년간의 장기적인 투자를 통해 소재강국으로 도약한다는 계획이지만 일각에서는 대기업 중심의 기획위원회 구성 등 정책의 효과가 밑바닥까지 미치지 못할 있다는 우려의 목소리도 나온다.

한 소재전문 중소기업 대표는 "소재산업은 다양한 소재의 특성을 파악해두고 적시에 신산업에 적용하는 것이 중요한 만큼 아래서부터의 개발이 필요하다"며 "핵심 소재 기획단계부터 중소업계의 목소리를 반영하는 것이 필요하다"고 지적했다.

남 연구위원은 "소재산업은 인내의 산업"이라며 "장기적이고 지속적인 투자와 함께 적자를 감수하고 끈기 있게 기다려주는 기업문화와 정책 시스템이 정착돼야 비로소 소재강국으로 부상할 수 있다"고 말했다.

특별취재팀 : 신경립차장(일본)·서동철기자·이유미기자·김흥록기자 klsin@sed.co.kr

[경쟁력 원천, 부품소재 다시본다] 기획·연재기사 전체보기

[이런일도… 부동산시장 뒤집어보기] 전체보기│

[실전재테크 지상상담 Q&A] 전체보기

[궁금하세요? 부동산·재개발 Q&A] 전체보기│

[알쏭달쏭 재개발투자 Q&A] 전체보기

[증시 대박? 곽중보의 기술적 분석] 전체보기│

[전문가의 조언, 생생 재테크] 전체보기

혼자 웃는 김대리~알고보니[2585+무선인터넷키]