■ 정부, 저소득 농가에 직접 보조금<br>선진국형 직불제 도입<br>농가 소득 안정시키기<br>소득현황 정보확보 관건

도농 소득격차와 농가부채는 비단 하루 아침의 문제가 아니다. 게다가 미국ㆍ유럽연합(EU)ㆍ중국 등 거대 경제권과의 자유무역협정(FTA)이 속도를 내면서 대부분의 농가는 소득 감소와 불안정성 확대에 대한 우려가 커지고 있다.

정부가 저소득 농가에 직접 보조금을 지원하기로 한 것은 전업농에 대해 소득 경영 안정장치가 필요하다는 판단에서다. 현 직불제는 이미 여러 문제점이 발생했고 농가 소득을 안정화시키기에 부족하다는 지적이 많다.

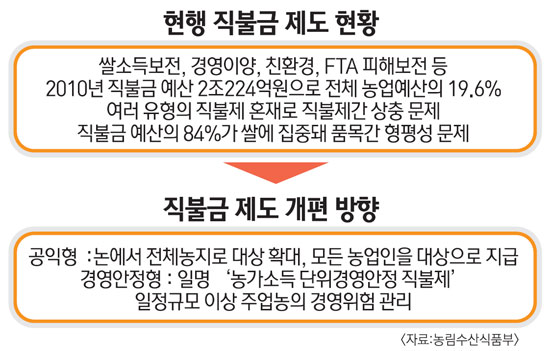

◇현 직불제도 개편 필요=현재 쌀 소득보전, FTA 피해보전 등 9개의 직불제도는 여러 유형이 혼재돼 있어 서로 상충되는 문제가 발생한다. 또한 올해 예산 기준 전체 직불금 예산의 84%는 쌀에 집중돼 있어 다른 작물과의 형평성 문제도 강하게 제기된다. 농업인이 아닌 토지소유자가 혜택을 받거나 영농 규모가 클수록 혜택이 집중되는 등의 문제점도 지적됐다.

직불제도의 취지는 일정 부분 소득보전을 통해 농가소득을 안정시키기 위한 것이다. 정부가 추진해온 또 다른 지원 방안은 가격정책과 재해지원 정책이다. 하지만 정부가 추진하는 세계무역기구(WTO) 체제와 FTA의 확산으로 이는 점차 한계에 다다르고 있고 현 직불제만으로 농가소득을 안정화시키기에는 부족한 상황이다.

농촌경제연구원의 한 관계자는 "점차 농업만으로 충분한 소득을 얻기 힘들어지면서 직불제 보완 목소리는 높아지고 있다"면서 "식량안보 측면에서 볼 때 농업 부문을 포기할 수 없기 때문"이라고 말했다.

◇선진국형 직불제 도입=농가단위소득안정직접직불제도는 농업 선진국에서 정착단계에 있는 것으로 개방화 시대의 농가 소득보전 장치로 주목 받고 있다.

한 농가가 여러 품목을 재배하는 경우가 많아 품목 단위로는 농가의 경영위기를 효율적으로 관리할 수 없기 때문이다. 가격을 기준으로 하면 농자재 가격 인상과 같은 경영비 상승에 따른 소득감소를 제대로 보전할 수 없는 측면도 있다.

이에 따라 정부는 향후 지원방식을 가격보전(목표가격 이하 하락시 지원)에서 벗어나 소득보전(농업소득이 기준소득보다 낮을 경우 그 격차의 일부 지원)으로 바꿀 계획이다. 보전 수준은 소득 감소분의 80~90% 수준에서 설정될 것으로 전해졌다. 기준소득은 과거 5년간의 평균 소득이 된다.

이를 위해서는 농가소득 파악 등 관련 데이터베이스 확보가 우선 요구된다. 현재 농어업 소득은 대부분 비과세여서 농가소득 현황을 수집하는 데 상당한 어려움이 있다. 따라서 정부는 농가등록제를 통해 관련 정보를 확보하는 데 주력하고 있다.

◇농업 경영안정이 글로벌 추세=농촌경제연구원의 '주요국의 직접직불제 추진현황과 시사점' 보고서에 따르면 미국ㆍEUㆍ일본 등 선진국들의 직불제는 점차 생산과 연계되지 않는 방향으로 전환하고 경영안정과 다원적 기능을 높이는 방향으로 전환되고 있다. 무역자유화와 가격정책의 축소 속에서도 농업의 직접지불제를 확대하는 것이다.

농식품부의 한 관계자는 "선진국들이 직불금 집행의 투명화와 단순화를 통해 행정비용을 줄이고 지지도를 높이는 점은 우리에게 시사하는 바가 크다"며 "농가단위소득안정직접직불제 도입을 통해 개방화 시대에 농가소득 안정을 꾀할 것"이라고 강조했다.