|

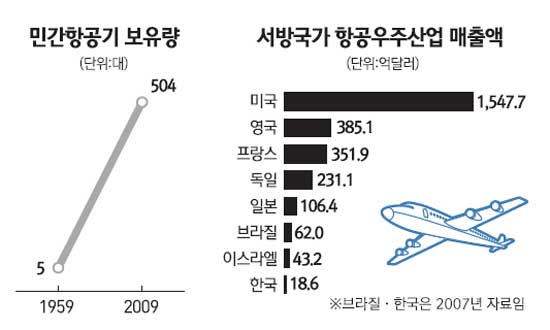

504대. 오늘날 민간의 항공기 보유대수다. 서울경제신문이 창간된 반세기 전에는 달랑 5대였다. 당시 지면을 보자. '하늘 높이 날아라는 동요 속에만 머물고 비행하는 것은 놀이터의 모형비행기나 종이 연뿐이다.'

50년의 시간이 흐른 요즘 창공의 꿈은 이뤄졌을까. 겉으로는 그렇다. 비행기 보유대수가 비약적으로 늘어나고 독자개발한 인공위성을 발사하는 단계에 이르렀다. 그러나 속은 다르다. 우리나라 경제규모는 세계 10~14위권이지만 항공우주산업의 수준은 그보다 한참 떨어지는 게 현실이다. 선진국은 물론 브라질과 대만ㆍ인도네시아보다도 약하다.

분단이라는 특수성으로 인한 군의 전투기 수요만 따져도 항공산업을 키우기에 유리한 조건을 살리지 못하는 이유는 겉치레에 따른 영속성 결여 탓이다. 우리가 순수국산 항공기를 만든 것은 지난 1950년. 일제 부속을 모아 '부활호'를 제작했으나 그 기술은 남지 않았다. 1982년 미국제 F-5E/F전투기를 '제공호'라는 이름으로 조립생산할 때, '세계 6번째 기술 보유국'이라고 떠벌렸지만 정작 남은 기술은 많지 않다. F-16을 면허생산할 때의 상황도 비슷하다. F-86F전투기를 면허생산할 때 얻은 기술을 응용해 초고속열차 신칸센(新幹線)을 개발한 일본의 사례와 대조적이다.

겉치레는 사라졌을까. 나로호 발사 실패를 보면 그런 것 같지 않다. 요란한 소문에 비해 내용은 빈약한 항공산업 50년사는 이렇게 요구하는 것 같다. '외형보다도 내실!'