■ 중세의 길거리의 문화사 (양태자 지음, 도서출판 이랑 펴냄)

| | 잡동사니 행상 |

|

| | 유리 파는 사람 |

|

| | 물 장사 |

|

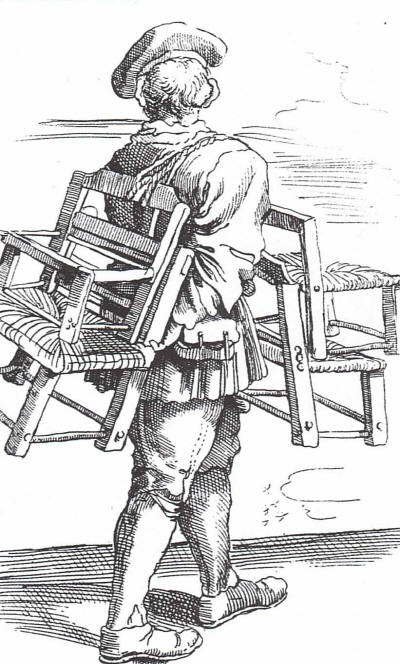

| | 의자 빌려주는 사람 |

|

양태자 지음, 도서출판 이랑 펴냄

유럽의 중세를 배경으로 한 영화 하나를 떠올려 보자. 어김없이 어둠침침하고 길거리는 사람들로 북적댈 것이며, 젊은 청년 한 명이 한 손을 입에 대고 무어라고 외치면서 급한 듯 뛰어다니기도 할 것이다. 중세를 암흑기라고 하고 그렇기 때문에 중세를 배경으로 한 영화들도 모두 어둡고 칙칙할 것이다라는 추론은 일면 타당하다. 하지만 중세의 길거리는 서민들의 삶의 터전이었기 때문에 그럴 것이란 해석이 더욱 설득력을 얻는다.

저자는 유럽 문화사의 일부를 차지하지만 200년 전부터 유럽의 거리가 정돈되면서 그와 함께 역사의 뒤편으로 사라진 ‘아우스루퍼(거리에서 외치며 물건을 파는 장사꾼)’들을 통해 중세 서민들의 삶을 이야기한다. 저자가 영감을 얻었다고 밝힌 중세 장사꾼들을 그린 그림 140여 장이 삽입돼 당시의 상황에 대한 이해를 돕는다.

중세의 거리에는 몸에 진열대를 걸고 생선, 향신료, 굴, 과일, 채소, 과자, 우유, 향신료 등을 파는 상인은 물론이고 똥통을 들고 다니다 용변을 받아내는 이동변소 업자 등등 온갖 장사꾼들로 넘쳐났다. 거리에서 물건을 파는 상인들의 수가 수백에서 수천 명, 후에는 수만 명에 이르렀고 이들이 물건을 팔며 내지르는 소리 때문에 거리는 소음으로 가득찼다고 책은 전한다. 그런데 놀랍게도 중세인들은 불협화음이 난무한 거리에서 자신이 사고자 하는 물건을 팔러 온 장사꾼들의 목소리를 쉽게 구분했다고 한다. 이들은 소음, 오물, 악취를 당대 사람들과 뗄 수 없는 관계로, 또 서로를 당연히 있어야 하는 대상으로 받아들이고 있었던 것.

수 많은 장사꾼 중 이동변소 업자는 가장 흥미롭다. 중세 서민의 주거 환경을 엿볼 수 있으며 중세의 거리가 오물로 넘쳐나게 된 이유를 짐작할 수 있기 때문이다. 당시에는 귀족이나 성직자를 제외하고 변변한 화장실이 갖춰지지 않은 집에서 거주했다. 따라서 요강에 용변을 본 후 창문 밖으로 오물을 버리는 행위가 일상적으로 벌어졌다. 공중 화장실도 존재하지 않았기 때문에 외출시 용변은 이렇게 이동화장실을 이용했던 것. 이마저도 이용할 수 없는 계층이 볼일을 어떻게 해결했을지는 짐작할 수 있을 것이다. 중세시대 유행했던 굽이 높은 신발도 이런 상황과 무관하지 않다. 요즘의 ‘하이힐’의 용도였다기보다는 오물을 옷에 묻지 않게 하기 위한 실용적 목적의 물건이었던 것.

장사꾼만 중세의 거리를 구성했던 것은 아니다. 사건 사고 혹은 부고나 공지 사항 등을 전달하는 이들도 있었다. 대중매체가 발달하지 않고 글을 모르는 사람들이 많았던 당시 공지를 전달하는 역할을 했던 것. 문화사가들은 이들을 ‘거리의 선전가’라고 평하고 있다. 특히 부고를 알리는 사람은 흰색 셔츠에 검은 양복을 입고 이 집 저 집을 돌아다니면서 소식을 전한다. 사람들을 만났을 때 그의 첫 마디는 ‘아침(morning)’이었다. 부고 소식을 전하는 아침이 ‘좋은 아침(Good morning)’일 수가 없기 때문.

이밖에 귀족이 입던 헌옷을 고쳐서 판매하는 상인도 있었다. 이들은 귀족들의 의류·장신구 등을 사서 고친 후 비싼 값에 평민들에게 되판다. 누가 입고 쓰던 물건이냐에 따라 가격도 다르게 매겨진다. 귀족이 현재의 브랜드 역할을 했던 셈이다. 독자들은 별의별 장사꾼들을 통해 ‘닮은 듯 닮지 않은’ 그리고 ‘닮지 않은 듯 닮은’ 당시의 삶과 현재의 삶을 엿볼 수 있을 것이다. 1만5,000원.