편한 직장 선호·임원승진 달갑잖고 눈치보기 극심…<br>신입직원들 현실 안주 "도전·모험심 잃어간다"<br>"연봉보단 편한곳" 중복합격자들 특수銀으로 몰려<br>"혹시 임원되면 부담만 늘어난다" 승진 기피 현상도<br>금융위기 이후 고착화… "공기관 먼저 개선책 시급"

SetSectionName();

'뒤로 가는' 금융권 직장문화

편한 직장 선호·임원승진 달갑잖고 눈치보기 극심…신입직원들 현실 안주 "도전·모험심 잃어간다""연봉보단 편한곳" 중복합격자들 특수銀으로 몰려"혹시 임원되면 부담만 늘어난다" 승진 기피 현상도금융위기 이후 고착화… "공기관 먼저 개선책 시급"

김영필기자 susopa@sed.co.kr

ImageView('','GisaImgNum_1','default','260');

ImageView('','GisaImgNum_2','default','260');

한 국책은행 직원 A씨는 최근 신입 행원들에 대한 얘기를 듣고 적잖이 놀랐다. 지난해 말 입행한 신입직원 가운데 협동조합중앙회에 중복 합격한 20여명이 은행을 관두고 중앙회로 갔다는 소식 때문이었다. 또 다른 직원은 "이들이 옮긴 이유가 상대적으로 편하기 때문이라는 말을 전해 듣고 씁쓸했다"고 말했다.

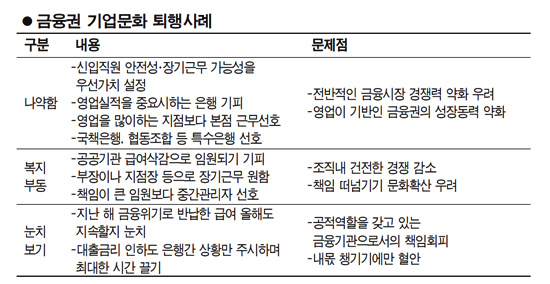

금융권의 직장문화가 글로벌 금융위기 전후로 퇴행을 거듭하고 있다. '나약함' '복지부동' '눈치보기' 등 세 가지로 요약되는 요즘 분위기 때문에 차세대 먹을거리 사업인 금융의 앞날이 어둡다는 얘기까지 나온다. 특히 패기가 넘쳐야 할 신입직원들이 필요 이상으로 현실에 안주하며 모험심을 잃어가고 있다는 점이 큰 문제로 지적되고 있다.

22일 금융계에 따르면 지난해 연말 신입 공채를 마친 은행들의 경우 각각 20여명의 중복 합격자들이 시중은행에서 국책은행, 국책은행에서는 협동조합중앙회로 각각 이동했다. 지난해 합격자 발표시점이 순차적으로 맞물렸던 S은행과 K은행ㆍN협동조합중앙회의 경우 중복합격자 이동으로 '협동조합>국책은행>시중은행'이라는 일종의 서열이 만들어진 셈이다.

◇도전적인 것보다는 편한 직장 선호=실제로 취업카페인 '취업 뽀개기' 사이트에는 시중은행 대비 협동조합중앙회의 우수성을 알리는 글이 넘쳐난다. 협동조합중앙회와 시중은행은 비교가 어렵다는 글과 큰 차이가 없다는 얘기도 있지만 상당수는 안전성 등에서 중앙회가 낫다는 평가를 내리고 있다. 한 구직자는 "(시중은행 대비) 낮은 영업압박, 안전성, 시중은행과 비슷한 연봉, 이 정도면 협동조합중앙회의 이점이 시중은행보다 많다"고 밝혔다. 또 다른 구직자도 "근속연수와 영업압박 정도, 다른 곳에 밀리지 않는 연봉 및 조합원을 위해 일할 수 있다는 점을 감안하면 왜 구직자들이 협동조합중앙회를 선호하는지 알 것"이라고 말했다.

은행 간 연쇄이동으로 최초 합격자와 현원 차이도 크게 나타나고 있다. S은행은 당초 400명이 합격했지만 현재 330여명이 있으며 K은행도 257명 선발에 199명만 남아 있다.

은행을 나와 대기업으로 간 사람도 있지만 같은 1금융권으로 옮긴 직원들 중 상당수는 ▦근무연수 보장 ▦영업의 강도 등을 직장 선택의 주요 판단기준으로 삼은 것으로 보인다. 실질적인 평균 급여는 S은행이 가장 많지만 구직자들 사이에 영업 압박이 많은 은행으로 알려진 점을 감안하면 안정성과 근무의 편이성을 높게 평가한 게 아니냐는 해석이 가능하다.

금융감독원 전자공시에 따르면 K은행의 2008년 직원들의 평균 급여는 5,700만원으로 S은행의 5,960만원, A은행의 5,780만원보다 낮다. K은행은 급여를 반납한 시중은행과 달리 5% 급여삭감에 그쳤기 때문에 급여차이는 더 날 것으로 전망된다. N협동조합중앙회도 초임 기준으로는 시중은행에 비해서는 낮은 상황이다. 반면 근속연수는 K은행이 17년4개월로 A은행(17년2개월), S은행(14년10개월)보다 많다. 급여는 적지만 더 오래 근무할 수 있다는 얘기다.

최근 정책금융공사 경력직 직원채용 때 민영화를 앞둔 국책은행의 젊은 우수직원이 대거 몰린 것도 같은 맥락으로 풀이된다. 금융공기업이라는 장점 때문에 국책은행에 입사했는데 민영화로 이 같은 장점이 떨어지자 정책금융공사로 가기를 원하고 있다는 것이다. 당초 정책금융공사 출범시에도 30대를 중심으로 상당수가 정책금융공사로의 이직을 원해 인력조율까지 했을 정도였다.

취업사이트인 잡코리아의 변지선 팀장은 "금융권뿐만 아니라 전반적으로 금융위기를 맞으면서 구직자들이 고용안정성을 가장 많이 고려한다"며 "지금같이 경제가 불안할수록 이 같은 성향이 강해지는 편"이라고 말했다.

◇임원 되는 것도 반갑지 않다=일부 금융공기업에서는 굳이 일을 많이 해서 임원이 될 필요가 없다는 생각도 팽배해지고 있다. 22일 한국거래소 부장들은 불안감(?)에 휩싸였다. 혹시 인사에서 임원이 되는 것 아니냐는 것이었다. 임원과 부장의 급여차이는 크지 않은데 오히려 임원이 되면 임기제로 바뀌고 퇴진 압력을 많이 받게 되기 때문이다. 가만히 있으면 59세까지 정년을 보장받는데 임원이 돼봐야 부담만 늘어난다는 것이다. 거래소의 경우 지난해 금융위기로 임원들 연봉이 절반 정도 깎였다.'별'을 달기 위해 누구나 뛰어왔던 임원자리가 오히려 기피 대상이 된 셈이다.

국책은행과 보증기금의 상황도 마찬가지다. 지난해 금융위기로 임원의 연봉이 대폭 삭감돼 연차 많은 부장보다 실질 급여가 적은 상황이 나오기 때문이다. 금융공기업의 임원들의 연봉은 1억1,000만~1억2,000만원대 수준이고 집행간부는 이보다 낮아 굳이 승진할 이유가 없다는 것이다. 심지어 개인적으로 경조사비만 챙겨도 남는 게 없을 정도라는 얘기도 들린다. 상황이 이렇다 보니 말 안 듣는 부장에게 "당신 임원 시킨다"고 하면 태도가 달라진다는 자조적인 얘기까지 나오고 있다. 임원 되는 것이 자랑이 아니라 벌로 생각하고 있는 것이다.

이 같은 분위기가 확산되는 것은 계약직으로 신분이 불안정한 임원을 해봐야 책임질 일만 생기는 만큼 편안히 즐기며 살겠다는 문화가 자리잡아 가고 있기 때문으로 풀이된다. 따라서 공공기관의 경우 국가경제의 한축을 담당하고 있기 때문에 정부가 직원들이 안전제일주의에 빠지도록 급여 등을 계속 옥죄기보다는 이를 현실성 있게 집행해야 한다는 지적이 나온다.

한 국책은행의 임원은 "금융위기로 급여가 몇 십퍼센트나 줄어들어 1~2년밖에 근무할 수 없는 부행장을 해봐야 노후 대비도 제대로 못한다"며 "차라리 부장을 오래하거나 본부장 정도만 하고 나가는 게 좋다는 이들도 있다"고 전했다.

◇눈치보기도 극에 달해=금융권의 눈치보기 문화도 더 심해지고 있다. 지난해 금융위기를 맞아 울며 겨자먹기식으로 급여반납과 잡셰어링에 나섰지만 올해는 내 몫 찾기를 해야 하는 것 아니냐는 목소리가 흘러나오는 것이 대표적인 사례다. 하지만 국민은행 사태로 금융감독당국이 은행권을 주시하고 있는데다 여론도 부담스러워 눈치만 보는 형편이다.

하정희 한양사이버대 심리학과 교수는 "최근 금융위기로 경제적으로 위협을 받게 되면서 지난 외환위기 이후 다시 사회적인 분위기가 안전성을 추구하는 형태로 가고 있다"며 "지나친 안전제일주의는 산업이나 국가경제 발전이 도움이 되지 않는다"고 말했다.

혼자 웃는 김대리~알고보니[2585+무선인터넷키]