故 김수환 추기경 영향 반짝 늘다 작년엔 확 줄어<br>美 희망자 인구의 30% 달하는데 한국은 2% 불과<br>강제성 없어 실제 이식 비율은 더 낮아 제도 개선 시급

# 키 180㎝의 건장한 청년 고(故) 이종훈(33)씨는 뇌출혈로 쓰러진 지 3일 만인 지난달 17일 자신의 장기를 이식하고 세상을 떠났다. 만성신부전증을 앓고 있는 30대와 50대 남성에게 각각 신장을 떼어줬고 양쪽 각막은 두명의 여성에게 새로운 빛을 볼 수 있게 전해졌다.

# 지난달 25일 한국에서 선교활동을 하며살다 뇌사상태에 빠진 미국인 린다 프릴(52)씨는 뇌사상태 외국인으로는 국내에서 처음으로 장기를 기증했다. '파란 눈의 천사'는 평소 장기기증 의사를 밝혔으며 유가족은 고인의 뜻에 따라 간∙신장∙각막∙골조직∙피부까지 아낌없이 나눔을 실천했다.

연초부터 장기기증자들의 훈훈한 소식이 전해지고 있다. 하지만 지난 2009년 김수환 추기경 선종 이후 큰 반향을 일으켰던 장기기증 행렬이 크게 줄어들고 있다.

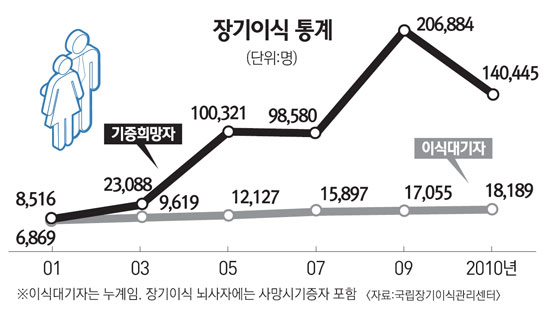

5일 국립장기이식관리센터(KONOS)에 따르면 2005년 이후 10만명선을 유지하던 장기기증희망자는 고(故) 김수환 추기경의 영향으로 20만명을 넘었다가 지난해 다시 14만명까지 감소했다.

2009년 2월16일 선종한 김 추기경은 생전 약속대로 자신의 각막을 기증했고 이후 장기와 골수를 기증하겠다는 희망자가 급증했다. 장기기증 의사를 접수하는 한 민간단체의 관계자는 "김 추기경의 사랑나눔 소식이 전해진 후 평소보다 20~30배 많은 사람들의 기증 신청이 이어졌다"며 당시를 회고했다.

증가하던 장기기증에 대한 관심은 그로부터 2년이 흐른 지금 급격히 식었다. KONOS는 장기기증 신청 자체가 아무런 강제조항이 없다 보니 유행처럼 번졌다가 관심이 줄어든 후에 희망자조차 줄어든 것으로 보고 있다.

아직까지 우리나라의 장기기증 희망등록자는 턱없이 부족한 수준이다. 미국이 전체 인구의 30%, 영국이 23%, 일본이 12% 수준이지만 우리나라는 70만명을 조금 넘어 전체 인구의 2%가 채 되지 않는다.

더 큰 문제는 장기기증 희망자가 실제로 장기를 이식해주는 비율은 더 적다는 데 있다. 세계최고 수준인 스페인이 인구 100만명당 35명 넘는 장기기증자를 보유한 반면 우리나라는 5명을 겨우 넘는 수준이다.

KONOS에 따르면 살아 있는 사람이 신장이나 간장∙골수 등을 이식해준 경우는 2002년 이후 매년 1,600건 안팎이다. 2009년에 1,839건으로 다소 증가했으나 지난해 다시 1,573건으로 평년 수준으로 돌아갔다. 장기를 이식해준 뇌사자도 2008년 256명, 2009년 261명, 2010년 268명에 불과하다. 사망 당시에 기증한 사람의 수도 2007년부터 지난해까지 4~8명 수준이다.

이에 따라 정부는 장기기증 희망자들이 생전에 약속한대로 추후에 꼭 실천으로 옮길 수 있는 분위기를 조성하고 제도를 개선하는 데 초점을 맞추고 있다. 진수희 보건복지부 장관은 이런 의미에서 지난해 말 2007년까지 장기기증을 등록한 약 35만명에게 편지를 발송해 감사의 뜻을 전달하며 생명나눔을 상기시켜주기도 했다.

또한 복지부는 오는 6월 개정된 법률이 시행되면 장기기증 절차가 보다 단순해지고 기증자가 받는 불이익도 없어질 것으로 내다봤다. 복지부에 따르면 사망시 장기기증을 위한 가족동의요건이 완화(선순위자 2인에서 1인으로 감소), 뇌사판정위원회의 절차 간소화, 정신질환자의 장기이식 관련규정 완화가 이뤄지고 보험 가입 등에 있어 차별을 둘 경우 500만원의 과태료가 부과될 예정이다. 질병관리본부의 한 관계자는 "최요삼 선수나 김 추기경 이후 반짝했던 장기기증 열기가 지속될 수 있도록 정부가 더 노력하겠다"며 "국민들도 물질이나 재능을 나누는 것에서 벗어나 장기기증에도 더 동참해줄 것"을 호소했다.