|

"을의 서러움이요? 을이면 그나마 다행이죠. 프리랜서들은 갑을병정의 맨 아래에 있는 정입니다."

영상번역작가 P씨는 지난해 두 번이나 억울한 일을 당했다. 지난해 3월 방송프로그램 번역작업을 했으나 작업료 100만원을 제때 받지 못했다. 사정도 해 보고 으름장도 놓아 6개월이 지나서야 간신히 돈을 받아냈다. 이후 다른 회사의 의뢰를 받아 6개월 동안 번역한 작업은 작업료 225만원을 아예 떼였다. 일감을 준 제작사가 차일피일 지급을 미루다 급기야는 잠적해 버린 것. P씨는 저작권위원회에 분쟁 조정을 신청해보려 했으나 임금을 체불한 당사자가 출석하지 않으면 별 수가 없다는 말을 듣고 포기할 수밖에 없었다.

박씨는 "작업료를 늦게 주거나 떼이는 일이 잦지만 이에 마땅히 대처할 수 있는 방법이 없어 무력감을 느낀다"며 "미성년자 아르바이트보다도 못한 처지에 기가 막힐 뿐"이라고 토로했다.

번역가ㆍ작가ㆍ편집자 등 소위 프리랜서로 불리는 외주출판 노동자들이 임금체불ㆍ단가 후려치기 등에 일상적으로 시달리는 것으로 드러났다. 장소ㆍ시간에 매이지 않고 일할 수 있다는 장점 때문에 겉은 그럴 듯해 보이나 실상은 불합리한 처우에 대처할 수 없는 열악한 처지에 놓인 것이다.

전국불안정노동철폐연대와 노동인권 실현을 위한 노무사모임, 출판노동자협의회, 외주출판인회의 등이 지난 3월 발표한 외주출판노동자 노동실태 연구보고서에 따르면 외주출판노동자는 만성적인 노동착취에 시달리고 있었다. 외주출판노동자는 문화예술 분야에서 그때그때 계약을 맺고 일감을 받아 일하는 프리랜서들을 말한다.

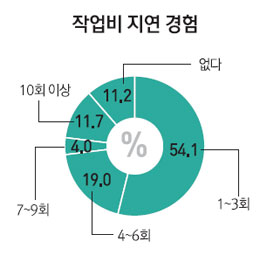

실태조사 결과 외주출판노동자의 88.8%가 작업비 지연 경험이 있으며 10회 이상 겪었다는 사람도 11.7%나 됐다. 또 월 평균소득 150만원도 못 받는 노동자가 절반에 가까운 45.9%였다. 소득이 낮은 이유는 낮은 단가에 있는데 91.1%가 단가가 부족하다고 답했다.

문제는 이들 프리랜서가 근로자로 분류되지 않아 법적인 보호를 받지 못하고 있다는 점이다. 특히 제작사ㆍ출판사 등 '갑'의 위치에 있는 발주사들이 외주 노동자들의 이 같은 약점을 악용하면서 문제를 더 키우고 있다.

임금체불의 경우 근로자는 지방고용노동청에 신고하면 노동청이 사실관계를 확인해준다. 사실이 확인되면 문제의 업주에게 시정 조치를 내리고 이를 이행하지 않으면 처벌할 수 있다.

하지만 프리랜서는 고정적인 고용주가 없고 정기적인 임금을 받지 않아 근로자성을 인정받지 못하기 때문에 이런 보호를 받을 수 없다. 임금체불을 당한 피해자는 민사 소송을 걸 수밖에 없지만 시간적ㆍ경제적 부담이 커 엄두를 못 내고 있는 실정이다. 저작권을 갖는 작가의 경우 저작권위원회에 임금체불 관련 분쟁조정을 할 수 있지만 피해자가 피해 사실을 입증해야 하고 피신고인이 출두하지 않으면 구제받을 길이 없다.

이런 점 때문에 대다수의 프리랜서들은 작업비를 제때 못 받으면 전화로 항의(47.6%)하거나 그냥 기다리는(22.5%) 정도의 대응 밖에 못하고 있었다.

갑의 위치에 있는 제작사ㆍ출판사는 이런 점을 악용해 임금 체불은 물론이고 작업 단가ㆍ시간 등에 있어 불합리한 요구를 하는 경우도 다반사다.

번역가 K씨는 "2000년대 초반에 비해 오히려 작업료가 깎였지만 프리랜서는 힘이 없어 회사가 주는 대로 받을 수 밖에 없다"며 "번역료의 20% 정도인 재방송료는 일언반구 없이 가로채는 경우도 있다"고 호소했다.

외주편집자 C씨는 "1주일은 걸릴 일을 3일 만에 끝내달라고 요구하면서 마감일을 넘기면 작업비를 깎겠다고 엄포를 놓는 경우도 있었다"고 말했다.

전문가들은 이런 부당한 착취를 막기 위해서는 최소한 단가 선정 방식ㆍ업무수행시간 결정 등에 있어 합리적인 가이드라인을 명시한 표준계약서를 광범위하게 활용해야 한다고 지적한다.

표준계약서에 작업을 발주하는 방송사ㆍ출판사 등이 노동자의 인건비를 책임져야 한다는 내용을 포함하는 것도 대안으로 거론된다. 외주작업은 최초 발주회사 외에 기획사ㆍ제작사 등 몇 단계의 하청을 거치는 경우가 많은데 대부분의 착취가 이 중간단계에서 이뤄지기 때문이다.

황준욱 전 한국노동연구원 박사는 "현재 일부 업종에서 표준계약서를 사용하고 있지만 걸음마 단계에 불과하다"며 "공공부문에서 프리랜서 계약할 때 선도적으로 표준계약서를 쓰는 문화를 만들어야 문화예술산업 전반으로 공정한 계약 문화가 퍼질 것"이라고 지적했다.

고용노동부 관계자는 "특수고용노동자에도 속하지 않는 프리랜서들은 아직 제도적 보호장치가 부족한 것이 사실"이라며 "고용부ㆍ공정위 등의 차원에서 이들의 보호 방안에 대해 논의하고 있다"고 밝혔다.