|

지난 1월30일 오후4시. 불을 뿜으며 굉음과 함께 하늘로 솟구친 하얀색 물체는 10여분 뒤 우주의 일부가 됐다. 두 차례의 실패를 딛고 나로호(KSLV-)가 마침내 발사에 성공한 것이다.

하지만 국민들은 냉정했다. 환호성이 곳곳에서 울려퍼졌지만 냉소하는 이들도 많았다. 1단 로켓을 러시아에서 수입했다는 점, 2,000억원이 넘는 돈을 주고도 부품 하나 마음대로 못 바꾸고 시종일관 러시아에 끌려다닌 것을 본 국민들은 나로호의 성공을 마냥 축하할 수 없었다.

20여년 전 황무지나 다름없었던 우주 분야에 뛰어들어 나로호의 성공을 일궈낸 과학자들의 노고는 값졌다. 하지만 그들의 피와 땀은 오롯이 평가 받지 못했다. 정권에 따라 춤을 춘 우주정책 때문에 나로호의 성공도, 과학자들의 노력도 빛이 바랬다.

우리별 위성과 과학로켓을 개발하며 우리나라가 우주개발에 본격적으로 뛰어든 게 1990년대 초반이다. 미국ㆍ러시아 등은 물론 이웃나라인 일본ㆍ중국에 비해서도 우주개발 역사가 짧다. 앞선 나라를 따라잡기 위한 전략을 세우고 역량을 집중해야 했지만 실상은 정반대였다. 정권이 바뀌면서 우주개발 계획은 방향을 바꾸기 일쑤였기 때문이다.

자력으로 위성을 쏘아 올리겠다는 목표로 개발하던 과학로켓(KSR-ⅠㆍⅡㆍⅢ)은 2000년대 들어 돌연 중단됐다. 그 자리는 러시아와의 협력 프로젝트인 나로호로 대체됐다. 북한의 대포동미사일 발사에 자극 받은 당시 청와대가 러시아 기술도입으로 일정을 단축시키려 한 데 따른 것이지만 국민들에게 제대로 된 설명은 하지 않았다.

나로호 발사 성공 이후 한국형발사체(KSLV-Ⅱ) 추진일정을 당초 오는 2021년에서 2019년으로 2년 앞당기겠다는 것 역시 분위기에 휩싸인 즉흥적인 결정이었다. 최근 미래창조과학부를 중심으로 예산부족과 다른 과학 분야와의 형평성을 이유로 조기발사 계획을 전면 재검토하자는 분위기가 확산되고 있다. 1.5톤급 실용위성을 우리 힘으로 지구 저궤도에 올리는 게 목표인 한국형 발사체 개발사업은 2021년 8월까지 1조5,449억원이 들어가는 초대형 과학 프로젝트다. 일정단축을 위해서는 추가로 7,000억원이 더 드는데 이를 제대로 검토하지 않았던 것이다.

결국 또다시 우주개발 계획 자체가 갈팡질팡하는 전철을 밟을 가능성이 커지고 있는 셈이다. 일각에서는 "정치적 분위기에 예산이나 일정 등을 고무줄처럼 늘였다 줄였다 한 것이 더 큰 문제"라고 지적하고 있다.

실제로 과학계의 한 고위인사는 "우주개발 사업은 다른 기초과학 분야보다 정권에 따른 부침이 특히 심했다"면서 "정치적 이해관계에 의해 지원이 들쭉날쭉했고 그 때문에 체계적 육성이 어려웠다"고 꼬집었다.

우주개발은 특성상 국가의 의지가 매우 중요하다. 그런데도 후발주자인 우리는 지난 20년 동안 갈팡질팡했다. 국민들은 정부를 믿지 못하게 됐고 우주 과학자들의 사기는 번번이 꺾였다. 이래서는 우주강국의 꿈은 멀 수밖에 없다.

로켓 기술은 안보와 직결돼 선진국으로부터 기술이전을 받는 것이 사실상 불가능하다. 비록 러시아의 도움을 받기는 했지만 우리 땅에서 로켓을 온전히 쏘아 올렸다는 점에서 나로호 발사성공은 매우 중요한 의미를 갖는다.

우리는 발사과정에서 로켓 자세제어, 단 분리, 위성궤도 진입 등 소중한 노하우를 얻었다. 여기에 국가 브랜드 제고와 이를 통한 수출증대 등 수치화할 수 없는 부대효과도 함께 기대할 수 있다. 나로호 발사 성공으로 우리나라가 세계 11번째로 '스페이스클럽'에 가입하며 우주개발 역사에 한 획을 그었다는 점은 분명하다.

우주개발에는 막대한 투자가 따른다.

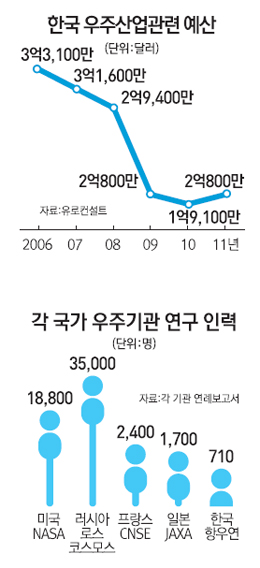

최근 국가적인 경축 분위기 속에 선저우 10호를 성공적으로 발사한 중국의 2011년 우주 예산은 30억5,300만달러에 이른다. 선저우 9호까지 발사하는데 약 7조8,000억원이 투입됐다. 2011년 미국은 424억7,100만달러, 러시아는 65억6,400만달러를 우주개발에 투입했다. 일본과 프랑스도 각각 35억4,600만달러, 31억4,700만달러에 달한다. 전세계 우주개발 예산 역시 2006년 약 540억달러에서 2011년에는 703억달러로 늘었다.

김광석 현대경제연구원 선임연구원은 "세계적으로 확대되고 있는 우주개발 수요에 대응하고 한국의 우주산업을 가속화하기 위해서는 정부 예산을 늘리고 내국인 전문인력을 양성해야 한다"고 말했다.

하지만 이와 반대로 한국의 우주개발 예산은 2006년 3억3,000만달러에서 2011년 2억800만달러로 감소했다. 국가 R&D 예산 내 비중도 2007년 3.5%에서 지난해 1.5%로 크게 줄었다. 여기에도 정치적 판단이 작용했다.

현재 우주개발 계획에 대한 국민들의 신뢰는 과거에 비해 높지 않다. 예전처럼 우주개발의 당위성만을 강조해서는 국민의 동의를 얻기 어렵다. 여기에 복지 등 예산수요는 급증하고 있다. 우주개발을 정치적 결단이나 수혜적으로 할 수 없는 상황이다.

전문가들은 20년 앞으로 내다보고 정권이 바뀌더라도 흔들리지 않는 우주개발 모델을 만들어야 한다고 강조한다. 지금처럼 정권과 과학자들이 우주개발 계획을 일방적으로 결정하는 구조를 바꾸는 것에서부터 출발해야 한다. 토론회나 학술대회 등을 통해 우주개발 계획을 공개적으로 논의하고 우리에게 가장 적합한 우주개발 모델을 찾아야 한다.

한 전문가는 "국민적 합의로 만든 우주개발 로드맵은 정권에 흔들리지 않는다"면서 "이를 바탕으로 구체적인 목표를 설정한 뒤 이를 실현하기 위해 분야별로 어떤 것들이 필요한지 파악하고 차근차근 준비해나가야 한다"고 전했다.