|

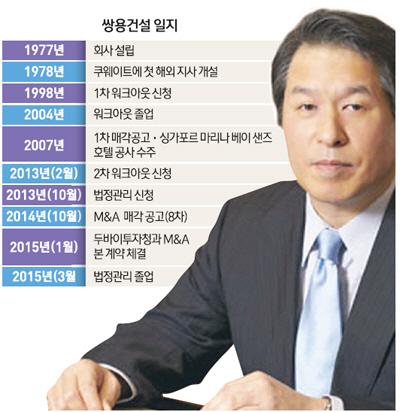

쌍용건설이 법정관리 졸업으로 재기의 발판을 마련하면서 한동안 세간의 관심에서 멀어졌던 김석준(61·사진) 쌍용건설 회장이 다시 주목 받고 있다. 김 회장은 지난 1983년 1월 불과 29세의 나이로 쌍용건설 사장 자리에 올라 30여년간 쌍용건설과 희로애락을 함께한 산증인이나 다름없는 인물이기 때문이다.

김성곤 쌍용그룹 창업자의 둘째 아들인 김 회장은 1953년 대구광역시 중구 봉산동에서 태어났다. 1971년 고려대 상과대학에 입학한 김 회장은 졸업 전인 1977년 5월 쌍용그룹 기획조정실에 입사하며 사회에 첫발을 내디뎠다. 졸업 후인 1979년 1월부터는 쌍용그룹 LA 및 뉴욕 지사에서 근무하며 해외 경험을 쌓았다.

◇29세에 쌍용건설 사장, 일곱 차례의 M&A 실패=김 회장은 1982년 6월 쌍용건설 이사로 입사하면서 건설과 연을 맺었다. 입사 후 6개월 만인 이듬해 1월 29세의 나이로 쌍용건설 대표이사 사장으로 취임했다. 1991년 7월에는 쌍용그룹 부회장이 되었으며 이후 쌍용건설 대표이사 회장(1992년 12월), 쌍용자동차 대표이사 회장 및 쌍용그룹 총괄부회장(1994년 1월), 쌍용양회공업 대표이사 회장(1995년 4월), 쌍용그룹 회장(1995년 4월)까지 맡으며 승승장구했다. 쌍용그룹은 한때 재계 순위 5위까지 오르기도 했다.

김 회장에게 닥친 첫 시련은 1997년 IMF 외환위기 당시다.

1960~1980년대 시멘트·해운·제지·정유·중공업·건설·증권·자동차 등으로 사업 영역을 확장했던 쌍용그룹은 외환위기 이후 계열사를 대부분 매각하면서 사실상 해체 수순을 밟게 된다. 김 회장이 해외에서 발품을 팔며 흘린 땀으로 키운 것이나 다름없는 쌍용건설도 1998년 워크아웃을 신청했다.

이후 쌍용건설은 6년 만인 2004년 워크아웃을 졸업했다. 이 과정에서 그는 회사를 살리기 위해 사재를 출연했고 자택을 담보로 대출 받은 20억원을 모두 유상증자에 넣기도 했다.

하지만 김 회장의 새 주인 찾기는 여의치 않았다. 2007년 1월부터 2013년까지 일곱 차례나 매각을 시도했으나 모두 실패했다. 앞서 김 회장은 2006년 3월 첫 매각에 앞서 대표이사직에서 물러났다.

◇건설업 애착이 여덟 번째 M&A 성공으로=잇따른 인수합병(M&A) 실패로 재기의 희망이 사라져가던 쌍용건설. 설상가상으로 2013년 12월 경기침체에 따른 경영난으로 법정관리를 신청하기에 이른다.

희망이 사라져갈 때쯤 김 회장은 여덟 번째 M&A를 성공시킨다. 올 1월 두바이투자청(ICD)의 투자를 유치하는 데 성공한 것.

이에 대해 우리나라 재계에서는 드물게 해병대를 만기 제대하고 '포기를 모르는 남자'라는 평가를 받는 김 회장이었기에 가능했다는 평가가 나온다. 많은 사람들이 쌍용건설 매각이 성공적으로 마무리될 수 있었던 비결로 건설업에 대한 애착이 큰 김 회장의 끈기와 노력을 꼽고 있다.

실제 김 회장의 건설에 대한 애착은 익히 알려져 있다. 1977년 설립된 쌍용건설은 초기 그룹의 애물단지나 다름없었다. 신생 건설사로서의 한계를 극복하기 위해 김 회장은 국내가 아닌 해외를 목표로 하고 해외 시장을 직접 발로 뛰며 수주 영업을 진두지휘했다.

이 가운데 1980년 싱가포르에서 수주한 73층짜리 호텔 '래플즈시티'는 쌍용건설에 대한 국내외의 평가를 바꾼 결정적인 계기로 꼽힌다.

당시만 해도 쌍용건설의 시공능력은 크게 인정받지 못했다. 여의도에 지은 15층짜리 대오빌딩이 당시 쌍용건설이 시공한 최고층 빌딩이었기 때문이다. 특히 래플즈시티 건설 과정에서 보여준 김 회장의 노력은 쌍용건설 임직원들을 감동시켰다.

당시 김 회장은 쌍용건설의 미래를 바꿀 수 있는 래플즈시티 공사를 성공적으로 마무리하기 위해 건설 현장에 숙소를 마련하고 현장을 떠나지 않았다.

◇오너에서 전문 경영인으로, 현장은 그의 생명=워크아웃과 법정관리, 그리고 일곱 차례 M&A 실패 등을 거치는 동안 쌍용건설은 해외에서 수주를 이어나갔다.

2006년에는 싱가포르의 최고급 주거시설인 '오션 프런트 콘도미니엄', 2007년에는 싱가포르 '마리나베이샌즈 복합리조트'를 수주하는 등 동남아시아 국가들이 자랑하는 랜드마크 빌딩을 쌍용건설의 이름을 걸고 지었다.

이유는 무엇일까. 대표이사에서 물러난 후 그는 회장 명함 하나만 들고 해외 사업 수주에 나섰다.

쌍용건설 관계자는 "김 회장에 대한 발주처의 신뢰가 두터운 것은 현장을 직접 챙기는 현장제일주의 때문"이라며 "1983년 사장 자리에 오른 후 한 해도 빠짐없이 추석이나 설 등 명절에 해외 건설 현장을 찾아 고향에 가지 못한 직원들과 차례를 지냈다"고 말했다.

특히 2006년 11월 마리나베이샌즈호텔 입찰 당시에는 평소 친분이 있던 에드먼드 쳉 전 싱가포르 관광청장의 소개로 핵심 의사결정권자인 조지 타나시제비치 마리나베이샌즈사 싱가포르 법인장과 면담할 수 있는 기회도 가졌다. 한때 쌍용건설의 오너였던 김 회장은 워크아웃과 M&A를 거치면서 월급쟁이 전문 경영인이 됐다. 쌍용건설은 직원이 2,400여명에서 720여명으로 줄었다. 그가 법정관리를 졸업하며 밝힌 대로 쌍용을 초일류 건설사로 만들 수 있을지 관심이 집중되고 있다.