홈

경제·금융

정책

[우리금융 민영화 사실상 무산] "강만수 메가뱅크론은 관치" 비판에 좌초

입력2011.06.14 18:08:38

수정

2011.06.14 18:08:38

차기정부로 넘어갈듯<br>"대형국책銀 만드냐… 외형만 너무 키울땐 경쟁력 되레 약화" 주장<br>"지분 블록 세일 등 전향적 검토 필요" 지적

| | 정부가 우리금융 민영화의 유력 후보로 꼽혔던 산은지주를 배제하고 합병 방식의 민영화마저 사실상 제외하면서 우리금융의 진로는 다시 안갯속으로 빠져들게 됐다. 서울경제 DB |

|

우리금융지주 민영화가 무산의 길로 접어들면서 차기 정부로 넘어갈 공산이 커졌다. 더욱이 두차례에 걸친 이명박 정부의 우리금융 민영화 추진은 제대로 된 입찰조차 해보지 못한 채 무산될 가능성이 높아졌다는 점에서 당국에 대한 비판의 소리가 나온다.

특히 이번 민영화 과정에서는 입찰 의향서를 받기도 전에 강만수 산은지주 회장이 강력한 희망을 피력하고 이 과정에서 상당한 정치적 분란을 가져왔다는 점에서 강 회장에 대해 책임을 묻는 목소리도 크다.

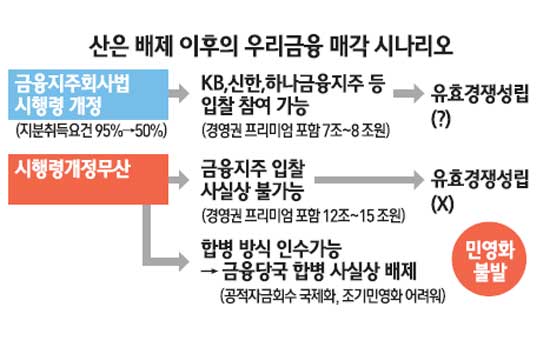

◇'메가뱅크' 반대론에 넘어진 금융당국=금융당국은 우리금융 민영화를 위해 현행 95%인 지분취득한도를 50%로 축소하는 방안을 추진했다. 시가총액 10조원을 훌쩍 넘는 우리금융 지분을 모두 사들일 자금능력을 갖춘 인수자를 찾는 것이 사실상 불가능하기 때문이다. 지난해 추진된 첫 민영화 작업도 95%라는 엄격한 지분취득 요건으로 무산됐다는 게 금융당국의 판단이다. 하지만 산은지주가 우리금융지주 인수 의지를 밝히면서 여론의 역풍을 맞았다. 금융권과 정치권에서는 "금융당국이 우리금융을 산은지주에 넘겨 대형 국책은행을 만들려고 한다"는 의혹의 눈길을 보냈다. "재정자금으로 공적자금을 회수하는 것이 민영화 취지에 맞느냐"는 비판도 나왔다.

산은지주의 우리금융 입찰 참여에 대한 반대의 목소리가 높아지자 김석동 금융위원장은 "산은지주의 입찰 참여를 배제하겠다"며 한발 물러섰지만 한번 돌아선 여론을 돌리기에는 역부족이다. 정치권은 "산은지주의 참여 여부와 관계없이 지분취득한도를 낮춰 우리금융을 다른 금융지주사와 합치는 것은 두고 볼 수 없다"며 반대입장을 굽히지 않고 있다. 지분취득한도를 95%에서 50%로 절반 가까이 내리는 것은 금융지주회사의 무분별한 외형확대를 막는다는 '금융지주회사법' 취지에 어긋난다는 게 표면적인 이유다.

하지만 반대론의 근저에는 '메가뱅크'에 대한 회의론이 자리잡고 있다. 국내 금융지주회사들이 자체 경쟁력도 갖추지 못한 채 외형만 키울 경우 오히려 경쟁력 약화라는 부작용이 발생할 수 있다는 주장이다. 애당초 강 회장이 추진한 산은지주와 우리금융의 짝짓기가 효과 측면에서 바람직하지 않다는 주장도 많았다.

더욱이 정치권이 지분취득 한도 축소를 막기 위한 '금융지주회사법' 개정안을 상정하면 우리금융지주 민영화는 추진 동력을 상실하게 된다. 현재 국내 금융지주사의 자금 여건상 국내 2위 금융지주사인 우리금융의 지분 95%를 인수하기는 것은 불가능하다.

◇'합병'방식 민영화도 어려워=금융당국은 '합병'방식의 민영화도 배제하지 않고 있다. 지난달 발표한 우리금융 민영화 재추진 방안에 '인수합병(M&A)'이라고 명시한 것도 최악의 경우 합병방식의 민영화를 추진할 수 있다는 의지를 표명한 것이다.

하지만 금융권에서는 합병방식의 민영화는 사실상 어려울 것으로 보고 있다. 지분 맞교환에 따른 합병은 경영권 프리미엄을 받을 수 없어 공적자금회수 극대화 원칙에 어긋나는데다 합병 이후에도 57%인 예보지분이 20%가량 남게 돼 조기민영화 원칙에도 맞지 않기 때문이다.

합병방식을 강행한다 해도 유효경쟁 요건을 갖추기란 사실상 불가능하다. 합병을 선호하는 KB금융지주 외에는 입찰 참여자가 나올 가능성이 없기 때문이다. 입찰자 간 가격비교가 불가능하고 합병에 반대하는 주주들의 반대매수청구권 행사도 걸림돌이다.

금융당국의 한 관계자는 "현행 지분취득 한도 규정을 유지한 채 공적자금회수 극대화, 조기민영화, 금융산업발전이라는 세 가지 요건을 모두 충족하는 우리금융 민영화 방안은 없다고 봐야 한다"며 "차기 정부에서도 해법을 찾기가 쉽지 않을 것"이라고 말했다.

금융권 일각에서는 우리금융 지분 블록세일 등 분산매각이나 지주사 해체 이후 분할 매각 등을 전향적으로 검토할 필요가 있다는 지적도 나온다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>