호황에 취해 국제경쟁력 강화 '뒷전'<br>'넘치는 달러' 재벌들 무분별한 과잉투자 불러<br>문어발식 확장 경쟁속 '대마불사 신화' 싹 터<br>노사분규 겹치며 고비용·저효율구조 고착화

“우리가 외환위기에 빠진 이유는 80년대부터 97년 바로 그 때까지 우리나라의 국제경쟁력이 자꾸 떨어지고 있었다는 점에서 찾을 수 있다. 만성적인 경사수지 적자에 시달리던 우리나라는 80년대 후반 대규모 경상수지가 흑자를 기록했지만 우리 자신의 실력 보다는 ‘3저(低) 호황’이라는 외부적 요인이 컸다. 그걸 빼고 나면 (국내)산업의 국제경쟁력은 자꾸 떨어지고 있었다.”

조순 전 경제부총리는 한국이 외환위기를 겪은 이유에 대해 이렇게 설명했다. 그는 “이미 글로벌라리제이션(세계화) 이 진행되고 있는 상황이라 정부의 역할은 크게 축소되고 시장 자율로 일이 진행되는 시대가 됐는데 우리 경제 주체들이 제대로 적응을 못했다”고 덧붙였다.

‘’, 때로는 약으로 작용하는 이중적인 ‘(妖物)’. 외환위기가 있기 10년 전인 86년~88년 한국 경제는 저유가, 저금리, 저달러의 ‘3저 호황’. ‘3저 호황’, 다른 한편으로는 기업집단들의 무분별한 과잉투자, 다시 말해 문어발식 확장이라는 후유증을 남겼다. IMF협상 수석대표, 산업자원부 장관 등을 역임한 정덕구 열린우리당 의원은 “ 3저 호황은 기업집단이 급성장 할 수 있는 호재로 작용했다”.

이창호 기획예산처 재정전략실장(87년 당시 경제기획원 자금계획과장)은 “해외에서 봇물 터지듯이 돈이 쏟아지면서 환율절상 압력이 커졌지만, 기업들은 벌어들인 돈으로 부채를 갚기는 커녕 인위적으로 환율을 막아달라고 떼를 썼다”고 당시를 회고했다. 기업들이 넘치는 현금으로 세계화에 걸맞게 체질을 개선할 수 있는 기회를 놓친 경우가 많았다는 지적이다. 외환위기를 맞이하면서 기업 집단들의 운명이 서로 엇갈리게 된 것은 ‘3저 호황’을 어떤 식으로 보냈느냐에 따라 이미 결정된 것이라고 볼 수 있다.

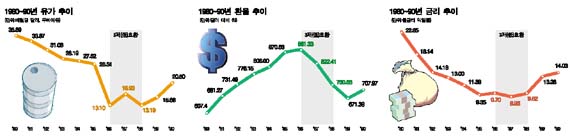

◇단군이래 최대라는 3저 호황의 명암 = ‘단군이래 최대 호황’이라는 말로 대변되는 ‘3저 호황’은 자력으로 얻어낸 것이 아닌 ‘신기루’ 같은 것이었다. 미국의 국제수지 불균형 문제를 해소하기 위해 서방 선진 7개국(G7)은 1985년 9월 소위 ‘플라자합의’를 이끌어냈다. 핵심은 달러 절하 및 기타 통화절상 이었는데 당시 미국에 엄청난 흑자를 거둬들이던 일본이 표적이었다. 결국 1달러당 240엔대에 머물던 엔ㆍ달러 환율은 1년만에 120엔대까지 급락했다. 달러화 약세로 인해 경기침체를 초래하게 된 일본, 서독 등 주요 통화 강대국들은 1년 뒤부터 금리 동반인하를 유도해나갔다. 선진국들의 이 같은 합의로 원유 수출국들은 수출수요 감소에 따른 감산에 시달렸다. 그러나 끝내 합의를 보지 못하자 국제유가는 85~86년에 크게 떨어졌다.

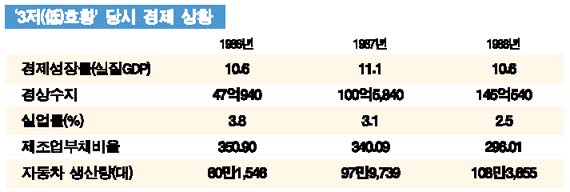

‘3저 호황’의 반사이익은 한국에게 고스란히 돌아왔다. 1980년대 초반만 해도 외채위기를 거론할 정도로 악화됐던 한국 경제는 갑자기 경상수지 흑자 대국으로 탈바꿈했다. 1986년 47억달러, 87년 100억달러, 88년 145억달러 등 흑자행진은 도무지 끝을 모르고 이어졌다. 현대자동차의 ‘엑셀’이 미국시장에서 돌풍을 일으킨 것도 그 뿌리는 ‘3저 호황’에서 찾을 수 있다. 플라자 합의(1985년) 이후 3년간 국제유가와 국제금리, 엔ㆍ달러 환율은 각각 35%, 20%, 50% 정도 하락했으며, 3저 기간동안 국내 경제성장률은 연평균 12.8%, 수출증가율은 26.4%, 무역 흑자는 60억 달러를 기록했다. 87년말 525.11이던 종합주가지수는 89년 4월1일 1007.77에 이를 정도로 ‘버블’ 그 자체였다. 30대 기업집단의 계열사 수도 74년 139개에서 86년 276개로 급증했다.

‘3저 호황’으로 덩치가 커진 한국 기업들이 세계로 뻗어나가자, 미국 등 선진국 들은 경계의 눈초리를 보내기 시작했다. 한국 기업들이 세계의 주목을 받을 정도로 급성장하게 된 데는 이처럼 ‘3저호황’의 덕이 컸다.

◇대마불사(大馬不死) 신화 탄생하다= ‘3저 호황’이 막바지에 이르자 이제는 곳곳에서 방만한 투자에 대한 우려가 제기됐지만 재벌 그룹들은 ‘달콤한 유혹’에서 좀체 헤어나질 못하고 있었다. 해외에서 벌어들인 외화는 비단 설비투자에만 들어간 것은 아니었다. 주식과 부동산투기 등 ‘돈놀이’에도 서슴없이 투입됐다. 그러는 사이 ‘3저 호황’과의 밀월관계도 금이 가기 시작했다. 정덕구 의원은 “우리 기업들은 세계경제의 큰 흐름을 읽지 못하고 국내 시장경쟁에 몰입하면서 스스로 몰락을 길을 걷고 있음을 인식하지 못했다”고 지적했다. 대다수 기업들이 경쟁력 강화보다는 문어발식 확장을 선택했기 때문이다.

‘3저 호황’을 바탕으로 5공 말부터 불붙기 시작한 기업집단의 성장은 노태우 정권에서도 그대로 이어졌다. 80년대 후반부터 석유화학, 자동차, 철강 등 주요 업종에서 신규진입을 제한하던 각종 제도적 진입 장벽들이 하나 둘 사라지기 시작했기 때문이다. 특히 1986년 만들어진 ‘공업발전법’은 산업정책이 민간 자율로 바뀌는 결정적 계기가 됐다. 이처럼 신규기업의 진입장벽은 낮아졌으나 퇴출장벽은 가로막혀 있었다는 점이 결정적인 패착이었다. 이른바 구조조정 없는 ‘대마불사의 신화’가 시작된 것이다.

◇정착되는 고비용ㆍ저효율 구조= ‘3저 호황’은 또 민주화 운동과 맞물려 우리 경제체질을 어느새 ‘고비용ㆍ저효율’이라는 부작용을 만들어내기도 했다. 87년 민주화투쟁 이후 격화된 노사분규로 임금은 전산업에서 평균 21.2%(제조업은 25.1%)나 올라 1980년 이후 가장 큰 폭으로 상승했다. 88년 145억달러였던 경상수지는 89년 53억달러로 3분의1토막이 나 버렸다.

장석인 산업연구원 주력산업실 실장은 94년 이후부터 큰 폭의 경상수지 적자를 기록한 원인 가운데 하나로 ‘3저 호황’을 꼽았다. ‘고비용-저효율’ 경제구조가 심화된 가운데 정작 기술혁신이나 품질개선 노력은 소홀히 한 결과, 기업들의 대외경쟁력이 급격히 떨어졌다는 것이다. 장석인 실장은 “되돌아 보면 90년까지가 제조업의 정점이었다”며 “3저 호황에 따른 반사이익으로 구조조정을 하지 못하고 기업들이 방만하게 운영한 결과 크나큰 후유증을 야기했다”고 지적했다. ‘3저 호황’을 만끽하면서도 개혁을 뒷전에 미뤄놓았던 한국 경제는 다시 한 번 경상수지 적자라는 깊은 늪으로 빠져들고 있었다.