2008년 한해를 정리하는 지금 ㈜대한민국을 이끌어온 장관들은 어떤 생각을 하고 있을까. 온갖 상념이 오버랩되겠지만 마음 한켠에서는 ‘참 운이 없었다’는 마음이 깃들어 있을 것이다.

어떤 이는 “외환위기에 치여 상처입은 명예를 회복해보려 했는데 하필 미국때문에…”라면서 위기를 달고 다니는 자신의 운명에 씁쓸해 할 것이고 민간에서 들어온 어떤 이는 “관료들의 한계를 보기 좋게 넘어서려 했는데…”라며 외부의 파고에 휩쓸려 허둥댔던 상황을 생각하며 자위하고 있을 것이다.

언론을 통해 매겨진 ‘F학점’의 성적표가 자신들의 실제 능력과는 관계 없음을 스스로에게 강변하고 있을지 모를 일이다.

하지만 어쩌랴. 시장이 그들에게 부여한 점수가 기껏해야 ‘D학점’인 게 분명한 현실인 것을. 이를 애써 외면하고자 하는 장관들의 슬픈 자화상을 마주한 국민들의 마음만 휑할 뿐이다.

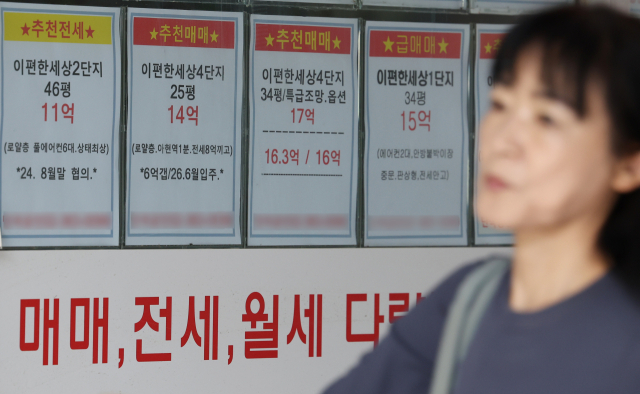

돌이켜보면 지난 한해는 참 힘들었다. 지표로 본 나라경제는 온통 반토막났고 신문 지면에는 ‘환란 이후 처음’ 이라는 수식어가 하루에도 몇 개씩 얼굴을 내밀었다. 새해를 몇 시간 남겨 두지 않았지만 국민들의 마음은 새해에 대한 희망보다는 연초부터 닥칠 실업의 한파와 더욱 곤궁해질 살림살이에 대한 걱정뿐이다.

어느 장관은 새해를 앞두고 배포한 신년사에서 “전대미문의 위기를 전대미문의 기회로 삼자”고 외쳤지만 신뢰를 잃은 장관의 목소리는 공허함 그 자체였다. 오히려 돌아온 것은 장관들에 대한 업무능력 평가(경제정의실천시민연합)에서 경제 수장에 매겨진 ‘꼴찌’라는 딱지였다.

한해를 갈무리하는 시점에 장관들에게 대한 매몰찬 평가를 하는 것 자체가 허황된 일일지도 모를 일이다. 하지만 어떤 이유로든 시장으로부터 신뢰를 잃어버린 이들에게 새해에도 계속해서 경제 운용을 맡겨야 한다는 말에는 동의하기 힘들다. 일부 부처에서는 이미 자신들이 모시는 수장이 곧 떠날 것임을 기정사실화하고 있지 않은가.

이명박 대통령은 한해 마무리를 앞둔 30일에도 공기업 사장들에게 “혁신할 자신 없으면 떠나라”고 다그쳤다. 이 말은 어쩌면 시장을 통제하지 못한, 그래서 국민들의 마음을 더욱 아프게 한 장관들에게 우선 던졌어야 할 주문이다.