|

자동차 업계가 경기침체에도 아랑곳하지 않고 파업을 밀어붙이고 있는 가운데 일부 대기업 노조는 단체협약상 고용세습 조항의 강화를 요구하고 나서 귀족노조의 전형적인 '밥 그릇 챙기기'라는 비판이 쏟아지고 있다. 특히 노조의 이 같은 행태는 고용세습을 폐지하는 공공기관 노사의 최근 사례와 극명한 대조를 이루면서 논란을 가중시키고 있다.

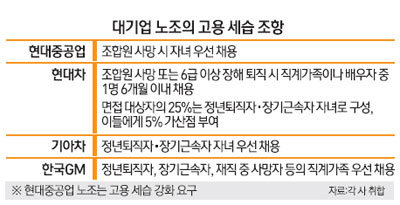

지난 5월부터 사측과 임금단체 협상을 진행하고 있는 현대중공업 노조는 '조합원이 업무상 부상 또는 질병으로 사망하거나 6급 이상 장해(障害)로 퇴직했을 경우 회사는 자녀나 배우자 중 1명을 6개월 이내 채용한다'는 단협 개정안을 요구 중이다.

이는 현재의 '조합원 사망 시 자녀 1인을 우선 채용한다'는 단협보다 크게 강화된 내용이다. 고용세습 조항이 일자리 대물림을 낳는 '현대판 음서제'라는 비판을 받고 있는 가운데 폐지 논의는커녕 '6급 이상 장해'와 '자녀 및 배우자' '6개월 이내 채용' 등 무려 세 가지 요건을 추가로 요구하고 있는 것이다.

회사 관계자는 이에 대해 "통상임금 등 임금인상 요인 때문에 임단협이 지지부진한 상황"이라면서도 "무리한 단협 개정안은 절대 수용할 수 없다"고 못 박았다.

고용세습과 관련한 대기업 노조의 시대착오적인 모습은 다른 회사들에서도 나타나고 있다. 한국GM은 단협에 '신규 채용 시 정년퇴직자 및 장기근속자, 재직 중 사망자, 업무상 재해나 개인 신병으로 불가피하게 퇴직한 자의 직계가족을 우선 채용함을 원칙으로 한다'고 명기하고 있다.

하지만 한국GM 노사는 4~7월 진행된 임단협에서 통상임금과 물량확보 등의 이슈에 밀려 고용세습 조항 폐지는 제대로 된 논의조차 하지 못했다.

현대차와 기아차도 사정은 마찬가지다. 현대차는 노사합의로 조합원 사망 또는 6급 이상 장해로 퇴직 시 직계가족이나 배우자 중 1명을 6개월 안에 채용하는 것은 물론 신규 채용 때 면접 대상자의 25%는 정년퇴직자와 25년 이상 장기근속자 자녀로 하고 이들에게 5%의 가산점을 부여한다. 기아차 역시 정년퇴직자와 장기근속자의 자녀를 우선 채용하는 것을 원칙으로 하고 있다.

앞서 울산지법은 지난해 5월 사망한 현대차 근로자의 유족이 낸 소송에서 "민법이 규정한 선량한 풍속과 사회질서에 반하는 약정"이라며 고용세습 조항을 무효라고 판단한 바 있다. 이 판결 이후 사측은 단협 준수 거부 방침을 밝혔지만 노조의 강경한 태도 때문에 지난해 단협에서 이 조항을 폐지하는 데 실패했다.

강성진 고려대 경제학과 교수는 "산재를 당한 근로자에게는 산업재해보상보험법과 민법에 따라 금전적 보상을 하는 것이 합당하다"며 "일자리 대물림은 어떤 이유에서건 보편적인 사회통념에 어긋나는 조직 이기주의"라고 지적했다.

대기업 노조와는 대조적으로 공기업들은 정부의 '공공기관 정상화 계획'에 따라 단협상 고용세습 조항을 속속 폐지하고 있다. 일자리 특혜가 사회 일반의 상식에 배치되는 것은 물론 공기업의 방만경영을 낳는 대표적인 독소 조항 중 하나라는 인식 때문이다. 한국가스기술공사와 한국지역난방공사는 이미 고용세습 조항을 없앴으며 그 외 공공기관들도 올해 안으로 같은 조치를 취할 계획이다.

반면 노동계 일각에서는 여전히 고용세습 문화를 두둔하고 있다. 한국노총의 한 관계자는 "노조 입장에서 단협을 체결하는 첫 번째 목표는 조합원에게 돌아가는 혜택을 늘리는 것"이라며 "회사에 막대한 기여를 하고 목숨을 잃거나 질병을 얻은 근로자의 가족에게 '생활보장적 보상'을 하는 것이 사회정의에 어긋난다고 할 수 있는지 의문"이라고 주장했다.