|

|

중소법인 지원에 특화된 한 대형 은행은 최근 황당한 경우를 당했다. 돈을 빌린 A업체가 부도를 낸 뒤 법정관리를 신청했는데 이후 회생은커녕 도리어 빈껍데기만 남기고 만 것. 법원이 법정관리 인가를 결정할 때까지 시간을 벌게 되자 기존 경영인이 재고상품 등 회사 재산을 빼돌린 것이다. 그는 법정관리에 들어가더라도 요즘 법원이 십중팔구는 기존 경영인을 법정관리인으로 선임한다는 제도적 허점을 악용했다.

A사의 사례는 현행 통합도산법(채무자 회생 및 파산에 관한 법률)의 허점을 여실히 보여준다. 이 법은 경영인이 회사를 부도 내도 횡령 등 중대한 책임이 없으면 법정관리인으로 선임해 경영권을 계속 유지하도록 하고 있다. 일명 '기존관리인유지(DIP)제도'다. A사 경영인처럼 도덕적으로 문제가 있거나 무능한 경영인들까지도 이 제도에 편승해 연명할 수 있는 구실이 되는 셈이다.

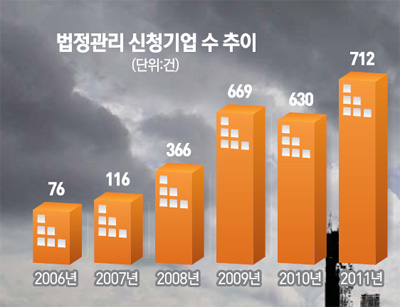

서울경제신문이 웅진의 법정관리 신청 직후 현행 제도의 문제점을 단독으로 보도한 직후 제도 수술에 대한 여론이 비등하고 있다. 이에 따라 통합도산법은 태어난 지 7년 만에 전면 수술을 받을 기로에 서게 됐다.

DIP제도 등 기업회생제도상의 문제에 대해 정부는 물론 국회 내에서도 제도 개선을 검토하는 움직임이 포착되고 있다. 아울러 통합도산법상의 개인회생제도에 대해서는 상대적으로 약자인 개인 채무자에 대한 보호장치를 강화하는 내용의 입법작업에 시동이 걸렸다.

현재 법 손질을 준비하고 있는 곳은 사법당국. 법무부는 이미 지난 2010년 '통합도산법개정위원회'라는 명칭의 특별분과위를 만들었으며 지난해부터는 실무위원회를 만들어 DIP제도를 포함해 전반적인 법 개정을 검토하고 있다. 법원 역시 최근 법정관리제도 등을 포함한 통합도산법 개선 방안을 모색하기 위해 법학자 및 금융권 전문가들을 불러 물밑 논의를 진행하고 있다.

다만 입법작업은 속도가 더딜 수밖에 없다. 법무부의 경우 자칫 법정관리인 선임 문제를 놓고 판사의 권한을 침해할 수 있다는 우려 때문에 법원의 눈치를 보고 있다. 법원 역시 법리적인 이슈가 많아 실제 법안 개정을 본격화하기에는 신중해야 한다는 분위기다. 부처 간 정책을 조율해야 하는 기획재정부는 아예 팔짱을 끼고 있다.

이렇다 보니 결국 여당이 나서게 된 것이다. 이한구 새누리당 원내대표는 3일 서울경제신문과의 통화에서 통합도산법 전면 개정을 검토할 것을 실무진에 지시했다고 밝혔다. 전면적인 법 개정을 지시한 만큼 전문가 의견 취합에 시간이 다소 걸려 이번 정기국회 내 입법 여부는 자신할 수 없지만 가능하면 조속히 법안을 마련할 계획이다.

정부와 여당 모두 손질의 큰 방향은 같다. 현행 기업회생제도의 빈틈을 막아 이해관계자들의 도덕적 해이를 막겠다는 데 초점이 맞춰져 있다.

학계와 금융권에서는 특히 모럴해저드 방지를 위한 다양한 제언이 쏟아지고 있다. 이들 대안은 대체로 ▦법정관리인 요건 및 견제장치 강화 ▦채권단협의회의 입지 강화 ▦법원의 과도한 권한 재조정 등의 범주로 분류된다.

이중 시급한 부분은 법정관리인 견제장치를 강화하고 요건을 보다 엄격히 하는 것이다. 현행 통합도산법 74조가 규정한 DIP제도는 부도를 낸 경영인이 '중대한 책임'만 없다면 법정관리인으로 선임돼 경영을 유지하도록 하고 있다. 기업 경영을 일일이 들여다보기 힘든 법원으로서는 기존 경영인이 횡령 등 형사상 문제를 일으키지 않은 이상 중대한 책임을 입증하기 힘들다. 그러다 보니 올 들어서는 법원이 부도기업에 대해 법정관리 인가를 내면서 거의 90%에 가까운 비율로 기존 경영인을 관리인으로 선임했을 정도다.

이에 따라 통합도산법 74조를 수정해 법원이 DIP제도를 예외적인 경우에만 적용하도록 해야 한다는 게 전문가들의 지적이다. 즉 기업 부도의 원인이 원자재 가격이나 환율 급변, 시장 규제강화와 같이 일반적으로 예측 불가능한 기업 외부요인 등이 아니라면 기존 경영진의 책임을 물어 횡령 등의 문제가 없더라도 법정관리인으로 지정하지 못하도록 해야 한다는 것이다. 부도를 낸 기업인의 경영권 유지는 원칙적으로 엄격히 금하고 예외적인 불가피한 상황에 한해서만 허용해야 한다는 뜻이다.

부득이하게 DIP제도를 활용해야 할 경우라도 법원이 반드시 채권단의 동의를 얻도록 명문화해야 한다는 목소리가 높다. 물론 현행법도 채권자협의회 측의 요청이 있으면 법원이 DIP제도를 활용할 수 없도록 하고 있다. 하지만 이는 채권자협의회 측의 요청이 '상당한 이유가 있는 때'로만 법에 명시돼 있어 채권단이 반대해도 법원이 이유가 없다고 판단하면 기존 기업인의 경영권을 유지시킬 수 있다. 따라서 법 개정시 채권단의 반대가 있으면 법원이 이유의 상당성에 관계없이 원칙적으로 부도 기업인의 경영권 유지를 허락하지 못하도록 해야 한다는 것이다.

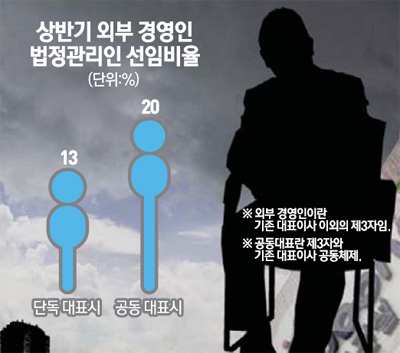

또한 특수한 상황이 아니라면 공동관리인체제를 의무화해 법원이나 채권단이 제3의 전문경영자를 파견해 기존 경영자를 견제하도록 해야 한다는 의견도 나온다.

아울러 법정관리인에 대한 사후적 감독을 강화하기 위해 현재 서울중앙지방법원만이 시범적으로 실시하고 있는 경영위험관리임원(CRO)제도를 전국 법원에서 전면적으로 실시하도록 해야 한다는 조언도 제기된다.