|

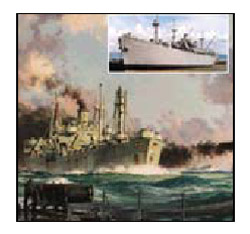

1941년 9월27일 볼티모어 베들레헴조선소. 재화물량 1만920톤짜리 화물선 패트릭 헨리호가 건조대를 빠져나왔다. 세계 조선사에 불멸의 기록을 남긴 ‘리버티(Liberty)선’의 등장 순간이다. 리버티선의 총건조물량은 2,718척. 고급형인 빅토리선(550척)과 파생형인 T2유조선(533척)까지 합치면 무려 3,801척에 이른다. 미국은 어떻게 대형 선박을 하루 평균 3.5척씩 과자 찍듯 만들어낼 수 있었을까. 거대한 공업 잠재력과 전시경제 체제, 과학적 관리기법이 합쳐진 생산 극대화 덕이다. 1943년부터 종전까지 생산한 민간용 자동차가 37대에 불과할 정도로 군수품 생산에 총력을 기울였다. 전시 조선을 책임지게 된 건설업자 출신 헨리 카이저는 자동차 생산기법을 도입, 초도함 건조에 걸린 355일을 42일로 단축시켰다. 불과 4일15시간30분 만에 용골을 올리고 진수까지 마친 적도 있다. 함명이 ‘리버티’로 불린 이유는 초도함에 이름을 올린 페트릭 헨리가 ‘자유가 아니면 죽음을 달라’며 독립전쟁에 불을 붙인 인물이기 때문. ‘배 한 척 한 척이 전세계 자유민의 자유를 위한 일격이 될 것’이라던 루스벨트 대통령의 장담대로 리버티 시리즈는 연합국 군수물자 수송의 75%를 담당하며 2차 대전 승리를 이끌었다. 리버티선이 공급하는 원조물자로 독일과 싸우던 소련의 스탈린은 1943년 테헤란회담 만찬에서 ‘미국의 생산능력을 위해’ 건배를 제의하기도 했다. 당초 5년 쓰고 버릴 요량으로 리버티선을 건조했던 미국은 전후 수천 척을 민간에 헐값으로 넘겼다. 그리스의 오나시스가 선박왕으로 군림한 것도 리버티선을 대거 불하 받은 덕분이다. 대양을 누비던 민간 리버티선들은 1980년대 말 사라졌지만 정작 최신 함정만을 고집한다는 미국 해군은 두 척을 운용 중이다. 생산의 힘을 예찬하고 기억하기 위해서다.