[전관예우의 온상 로펌]<br>"공직서 얻게된 능력 다시 국민에 팔고 <br>개인 커리어 관리차원 선택" 비판 목소리<br>대형 로펌은 영향력 확대위해 영입 혈안<br>"종신근무제·취업제한 추진, 고리 끊어야"

청와대 민정수석을 지낸 정동기 감사원장 후보자가 낙마한 지 채 한 달도 되지 않아 박한철 헌법재판소 재판관 후보자도 지난해 9월부터 올해 1월6일까지 4개월간 김앤장 변호사로 재직하면서 재산이 4억원이나 늘어나 전관예우가 아니냐는 비판이 일고 있다.

사퇴한 정 후보자의 경우 지난 2007년 11월 대검찰청 차장을 그만둔 지 사흘 만에 법무법인 바른에 들어가 7개월간 7억원을 받아 전관예우 특혜 논란을 일으켰다.

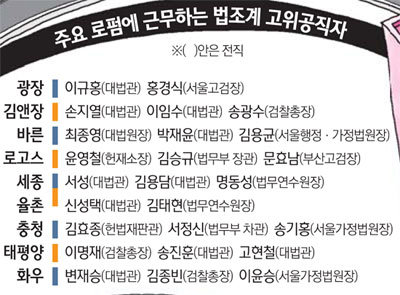

이같이 전관예우에 대한 세간의 곱지 않은 시선에도 불구하고 대형 로펌들이 중요 사건 해결과 영향력 확대를 위해 전직 판검사 영입에 혈안이 되고 있어 비판의 목소리가 거세지고 있다.

지난해 2월 이태운 전 서울고등법원장(법무법인 원), 이인재 전 서울중앙지법원장(법무법인 태평양), 김용균 전 서울행정∙가정법원장(법무법인 바른) 등 법원장급들은 물론 허만•서명수•박철•정덕모•정연수 등 전 고등부장급 법관들도 차례로 퇴임과 동시에 세종∙화우∙바른 등 로펌에 입성해 전관예우 논란에 휩싸인 바 있다.

◇공직 찍고, 로펌 찍고, 다시 정부고위직 '컴백홈'=법조계 고위 공직자들이 로펌을 거쳐 다시 정부 고위직에 오르는 이른바 회전문 인사에 대해 일각에서는 전문성을 살린 인사라고 주장하지만 그보다는 국민이 맡긴 법관•검사의 의무를 이행하며 얻게 된 능력을 다시 국민에게 돈을 받고 파는 행태라는 우려의 목소리가 더 많다. 여기에 일부 자본력이 뒷받침되는 대형 로펌의 경우 전관 영입을 통해 막후 권력을 행사하는 것 아니냐는 비판의 시각도 적지 않다.

일부 법조계 고위직들의 경우 로펌을 거쳐 다시 고위 공직자의 자리를 꿰차는 수순을 이른바 법조계 '드림 노후 플랜'으로 보는 시선도 있다. 비록 일부이기는 하지만 전문성을 살리는 행보 차원보다는 개인적인 커리어 관리 차원에서 로펌행을 택한다는 비난이 일 수 있는 대목이다.

◇퇴임 법조수장 50% 이상 로펌행=지난 10년간 퇴임한 대법관과 검찰총장 25명 중 14명은 로펌행을 택하면서 변호사 업계에 진출했고 나머지 11명 중 7명도 변호사로 개인 개업했다. 단 4명만이 대학이나 정부기관에 들어갔다.

이들이 변호사로 전직하고 로펌행을 택하는 것은 결국 적지 않은 보수와 기회 차원이라는 게 법조계의 일반적인 해석이다. 로펌행이 안정된 고수익과 향후 정ㆍ관계 진출에 유리하다는 뜻이다.

한 로펌의 파트너 변호사는 "로펌에 있을 경우 안정된 고수익을 보장 받을 수 있고 향후 공직후보자가 됐을 때도 개인적인 비리에 휘말릴 위험이 적다"고 말했다.

특히 형사소송과 관련해 소송 대리인단에는 등록하지 않은 채 개인적으로 사건을 수임하고 거액을 받을 경우 불법성 시비에 휘말릴 수 있지만 공동으로 소송을 대리하는 명분을 가진 로펌에서는 비난의 화살을 피할 수 있다.

또 다른 법조계 관계자는 "전직 고위 판검사의 경우 대학으로 갈 수는 있지만 오랜 법조계 경력으로도 즉시 전임교수가 되기는 힘든 환경에서 30대 강사 수준 대우를 받고 학계로 가는 것은 현실적으로 어려운 선택일 것"이라고 꼬집었다.

◇전관예우 고리 깨려면 관련 법 개정 및 종신제 안착 등 필요=법조계에서는 전관예우의 병폐를 막기 위해 관련 법 규정을 보다 강화해야 하고 또한 판검사 종신 근무제나 퇴직 판검사에 대한 강력한 감시 시스템이 마련돼야 한다고 지적하고 있다.

특히 판검사의 로펌행이나 변호사 개업에 사실상 무제한의 자유를 주고 있는 우리 법 규정 가운데 개정이 필요한 부분은 국회 논의를 통해 이른 시일 내에 개정해야 한다는 목소리가 높다. 국회 사법제도개혁특별위원회는 전관예우 근절 등의 법조 개혁과제를 놓고 오는 2월 임시국회에서 법 개정을 논의할 예정이다. 사개특위 변호사소위의 경우 지난해 10월 전관예우 방지 대책으로 판검사 출신 변호사가 퇴직 전 근무지의 형사사건을 개업 후 1년 동안 맡지 못하게 하는 변호사법 개정안을 마련한 바 있다. 한 법조계 관계자는 "주요 쟁점별 합의를 위한 특별소위까지 꾸려놓은 만큼 4월 임시국회까지는 관련 법안들을 조속히 처리해야 한다"고 지적했다.