십이간지 세번째 동물로 우리민족과 함께한 영물<br>권위·호신의 상징으로 고구려 사신도등에도 등장<br> "풍요기원·액운 쫓는다" 정초엔 호랑이그림 주고받아

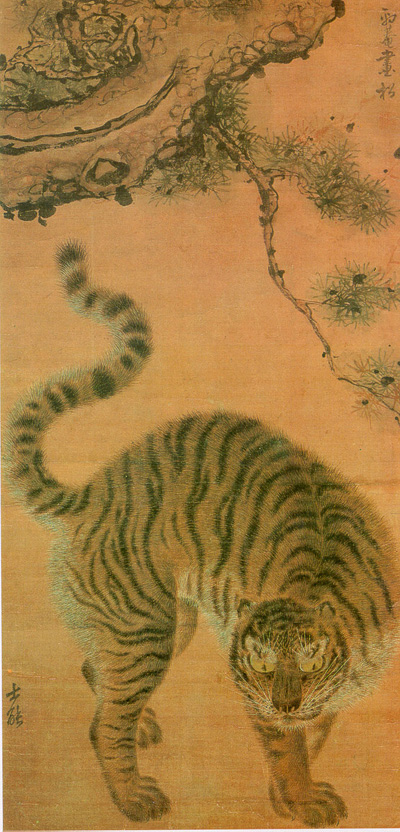

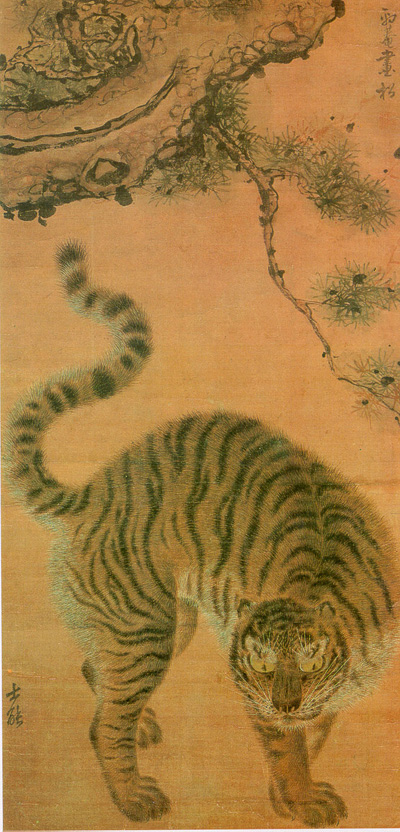

| | 단원 김홍도 '맹호도' |

|

경인년(庚寅年) 호랑이 해가 밝았다.

호랑이는 우는 아이를 뚝 그치게 하는 위엄과 담배 피우며 옛일을 더듬는 친근함을 동시에 지닌 영물로 '단군신화'에서부터 '호돌이'까지 줄곧 우리 민족과 함께해 왔다.

조선 명종 때의 풍수지리학자 남사고는 '동해산수비록'에서 한반도를 가리켜 백두산 호랑이가 앞발로 연해주를 할퀴는 모양새라고 하여, 호랑이는 대한민국 그 자체를 상징한다. 우리 나라를 세계에 알린 88서울올림픽 마스코트도 '호돌이', 호랑이였다.

▲ 명예와 권위를 지키려면 '호랑이'를 지녀라

호랑이는 남성 권위의 상징이라 예부터 그 털로 만든 붓은 '예서(隸書)'를 쓰는데 최상품으로 꼽혔다.사대부는 호랑이모양 문진(文鎭), 연적, 비루, 필통, 인장을 애용했었다. 해몽에도 '호랑이가 크게 울면 벼슬을 얻는다' '호랑이가 집 가운데 들어오면 벼슬이 무거워진다'고 하여 권세나 관직에 결부시켰다.

일상적으로 호랑이는 호신(護身)의 상징으로 여겨졌다. 정승이 호피를 가지고 있으면 잡귀가 침범하지 못하고 벼슬자리를 길이 보전할 수 있다고 하여 귀히 여겼다.

정초에 민가에서는 풍요기원과 액운을 쫓는 벽사(僻邪)기능으로 호랑이그림을 세화(歲畵)로 주고 받거나 대문에 붙였다. 복을 부르는 그림으로 동아시아 3국 중 중국은 물고기, 일본은 고양이를 소재로 했지만 우리는 호랑이를 선호했다.

가장 유명한 것이 호랑이와 소나무에 앉은 까치를 함께 그린 민화 호작도(虎鵲圖또는 작호도). 호랑이를 가리키는 표범(豹)의 중국식 발음이 '보답하다'는 뜻의 보(報)와 유사해 이 한 폭의 그림에 호랑이의 '보은', 까치의 '기쁨(喜)', 소나무의 '장수'에 해당하는 길상문구가 모두 담겼다.

호랑이 그림은 어떤 소재와 함께 놓이느냐에 따라 조금씩 의미가 달라진다. 일례로 풍(風)ㆍ수(水)ㆍ화(火)에 의한 재난을 막기 위해 정초에 붙이는 삼재부(三災符)에는 용맹함이 강조됐다.

매 3마리와 함께 그려진 호랑이는 맹수적인 모습으로 잡귀를 막는다. 호랑이와 소나무가 결합한 송호도(松虎圖)는 노부부의 장수를 축복하는 그림이다. 대나무숲에 있는 호랑이 그림(竹虎圖)은 병마를 쫓는다고 한다.

▲ 호랑이, 한민족과 함께 기를 불어넣다

호랑이는 십이간지 중 세 번째 동물로 동북동의 방위신이며 오전 3~5시와 음력 1월을 지키는 시간신이다. 상서로운 호랑이는 시대를 따라 우리 민족과 함께 했다. 고구려 벽화 고분에 그려진 사신도에도 백호(白虎)가 등장한다.

서쪽을 지키는 방위신으로 청룡ㆍ주작ㆍ현무 같은 신수(神獸)로 봐야한다. 신라는 토우와 십이지의 동물로서 표현되는 경우가 상당히 많다. 작은 토우인데도 사납게 울부짖는 입과 눈ㆍ귀가 잘 표현됐고, 버티고 선 큼직한 발이 눈에 띈다.

백제의 호랑이 유물로는 5~6세기에 제작된 호자(虎子)가 전해진다. 호랑이가 입을 딸 벌리고 있는 형상인데, 남성용 소변 용기로 쓰였다. 고려때는 석관이나 청동거울 장식에 호랑이가 묘사됐다. 조선시대는 왕릉에 석물로서 호랑이를 세우도록 했다.

호랑이 꿈은 길몽이다. 특히 호랑이에게 물리거나 호랑이와 싸워 이기는 꿈, 잡아 죽이는 꿈 등 직접적인 접촉을 하면 좋은 꿈으로 해석했다. 호랑이는 명예ㆍ권세ㆍ승리를 상징하기 때문이다.

호랑이는 태몽에도 자주 등장하는데 태몽 속의 호랑이는 장차 태어날 아이의 신분ㆍ인격ㆍ운수ㆍ명예를 표시한다고 한다.