헐값 전기료가 多소비 부추겨… 국가 에너지 구조 왜곡<br>경유 등 생산비 급증 불구 전기료는 제자리 걸음<br>원가보다 싸 '밑지는 장사'<br>정부 "더 이상 늦출 수 없다" 하반기 연동제 도입 가능성

경기도에서 꽃을 재배하는 김모씨는 지난 2008년 비닐하우스 난방장치를 기름보일러에서 전기보일러로 바꿨다. 교체비용으로 1,500만원을 썼지만 온도조절이 쉬운데다, 특히 농사용 전기료가 저렴해 3~4년이면 교체비용을 충분히 뽑을 수 있을 것이라는 확신이 들었기 때문이다. 그 덕택에 김씨는 매년 25%의 난방비를 아끼고 있다. 하지만 에너지 소비량에서 보면 전기보일러에 들어가는 전기생산을 위한 경유 사용량은 45%나 늘었다.

김씨의 사례처럼 '전기요금은 싸다'는 생각이 국가 전체의 에너지 구조를 왜곡시키고 있다. 생산원가에도 크게 미치지 못하는 전기요금 구조가 전력 다(多)소비를 부추기고 있다는 얘기다. 이는 곧 전기요금 인상, 즉 전기요금 현실화에 무게를 싣고 있다. 정부 역시 이르면 하반기부터 전기료를 인상하겠다는 신호를 보내고 있다. 값싼 전기 시대가 저물고 있다.

◇밑지는 장사 '전기'=현재 우리나라의 전기생산과 판매구조는 경제학으로 도저히 설명할 수 없다. 손해 보는 장사이기 때문이다. 전기가 국가의 기본 인프라인 만큼 국민생활과 직결돼 정부가 물가안정을 위해 인상을 억누르고 있는 탓이다. 하지만 최근처럼 전기생산에 필수적인 기름값과 가스ㆍ석탄값이 빠르게 오르는 상황임을 고려하면 더 이상 전기요금 인상을 늦출 수 없는 지경에 다다랐다.

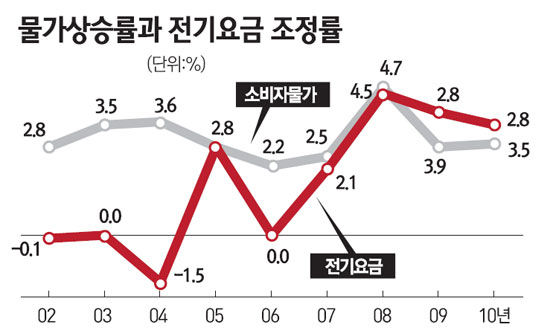

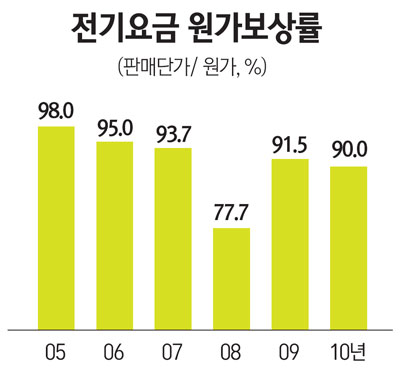

한국전력에 따르면 지난해 전기 1kWh를 생산하는 데는 96원40전이 들었다. 하지만 판매단가는 86원80전에 그쳤다. 결국 원가보상률은 90.0%. 2005년 원가보상률이 98%에 달한 데 비하면 그만큼 밑지고 파는 폭이 커졌다. 실제로 2002년 이후 소비자 및 생산자물가는 각각 31.5%, 27.0% 상승했지만 전기요금은 16.1% 오르는 데 그쳤다. 주요7개국(G7)과 우리나라의 전기요금(주택용) 격차가 갈수록 벌어지고 있다. 지난해 우리나라의 전기 1kWh당 가격은 0.077달러에 불과했으나 일본은 0.228달러에 달했고 미국과 프랑스ㆍ이탈리아 등도 모두 0.1~0.2달러 수준을 보였다. 해가 갈수록 폭이 커지고 있다.

더구나 현재 국내 전력생산의 60%를 담당하는 화석발전의 경우 연료비가 2003년 5조5,000억원에서 지난해 19조3,000억원까지 치솟았다. 올 들어 국제유가가 중동 정세불안과 함께 일본 대지진에 따른 원전의 신뢰상실 등으로 배럴당 110달러마저 돌파하는 등 가파르게 상승하고 있는 점을 고려하면 20조원을 훌쩍 뛰어넘을 것으로 전망된다.

◇값싼 요금이 과소비 등 전력수급 왜곡=이처럼 우리나라의 값싼 전기요금이 기본적으로 전기의 다소비를 부르는 구조적인 문제점을 안고 있다. 현재 국내 도시근로자 가구당 소비지출을 보면 통신비가 13만원에 달한다. 대중교통비와 연료비도 각각 6만1,000원, 5만4,000원에 이른다. 하지만 전기요금은 4만3,000원으로 주요 지출비 가운데 가장 낮다. 부담이 없다 보니 과소비를 조장할 가능성이 높다.

더구나 최근 들어 전력수요 성장률이 국내총생산(GDP) 성장률을 크게 앞지르는 후진적인 에너지 소비구조가 확대되고 있다. GDP 대비 전력소비량을 보더라도 우리나라는 0.580kWh/달러로 경제협력개발기구(OECD) 평균 0,339kwh/달러보다 1.7배나 높다. 결국 에너지 저가정책으로 다소비형 산업구조가 고착되는 데 따른 결과로 풀이된다. 앞서 꽃 재배농가의 사례처럼 당장 눈앞의 전기요금이 싸다 보니 국가 전체적인 에너지 소비구조의 선진화를 흐리는 셈이다.

정희정 에너지시민연대 사무처장은 "우리가 전기로 난방을 하는 것은 수입생수로 빨래를 하는 꼴"이라며 "전기난방뿐 아니라 우리 생활 주변의 복잡하고 왜곡된 전기요금 구조 때문에 전기가 비효율적으로 이용되는 경우가 수두룩하다"고 지적했다.

◇전기요금 현실화 '발등의 불'=값싼 전기요금이 국가 전체 에너지 구조를 왜곡시키고 있다는 의견이 확산되면서 값싼 전기시대도 막을 내릴 조짐을 보이고 있다.

실제로 한전은 2008년 이후 매년 적자에 시달리면서 차입금이 지난해 39조원까지 급증, 이자비용만도 1조7,000억원에 달했다. 더구나 재무건전성 악화에 따른 긴축경영으로 전력공급의 안정성이 떨어지고 신용등급 하락 우려로 해외사업의 제약도 커지고 있다. 덧붙여 국가 전체적인 에너지 이용의 효율성도 떨어질 뿐더러 전기사용 증가가 전세계적 추세인 이산화탄소 감축에도 상당한 걸림돌이 되고 있다.

따라서 정부는 하반기부터 전기요금을 현실화할 움직임을 보이고 있다. 유가와 유연탄 및 LNG 가격 등 발전연료의 가격 변화에 따라 전기요금을 인상 또는 인하하는 연료비연동제를 도입하겠다는 뜻이다. 그동안 전기이용 선진화를 위해 연료비연동제 도입의 필요성이 제기돼왔으나 최근 잇따른 물가급등에 따른 부담을 최소화하기 위해 하반기 도입이 점쳐지고 있다.

더구나 최근 국제유가 급등과 원전의 안정성 논란이 불거지면서 현실적인 대안으로 에너지 절약이 화두로 떠오르면서 전기요금 현실화가 전면에 부상했다. 실제로 최근 최중경 지식경제부 장관도 "당초 계획대로 전기요금의 연료비연동제를 하반기부터 시행하는 게 옳다"는 의지를 내비쳤다. 지경부는 상반기 중 '전기요금 현실화 중장기 로드맵'을 내놓을 예정이다. 물가안정을 최우선으로 하는 기획재정부 역시 최근 들어 전기요금을 더 이상 묶어둘 수만은 없다는 신호를 보내고 있다.

박희천 인하대 경제학부 교수는 "한전이 비정상적인 전기요금으로 현재 34조원의 부채를 지고 있고 올해 전력사용 피크시 예비전력도 6%로 떨어진 점은 어찌 보면 폭탄을 돌리고 있는 것과 마찬가지"라며 "정부가 전기요금을 합리화해 국가 전체 에너지 소비구조를 보다 선진화해야 한다"고 말했다.