홈

경제·금융

정책

[공적자금 공포 벗어나자] 현행 법상 공적자금 투입 지나치게 까다로워

입력2008.12.07 17:30:43

수정

2008.12.07 17:30:43

제한 많아 우회 지원 선호…법개정 통해 순발력 높여야

현행법상 공적자금은 웬만하면 신규 투입이 힘들도록 돼 있다. 정부가 정공법을 택하지 않고 국책기관을 통해 우회적으로 지원하고 있는 이유 중 하나다.

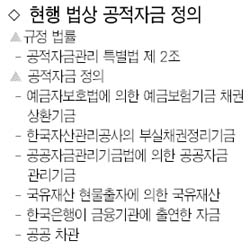

공적자금의 정의는 ‘공적자금관리 특별법’ 제2조에 명시돼 있다. 세부적으로는 예금보험공사의 예금보험기금채권상환기금, 자산관리공사의 부실채권정리기금ㆍ공공자금관리기금, 한국은행이 금융기관에 출자한 자금 등을 공적자금으로 보고 있다.

문제는 정부가 법에서 규정한 공적자금을 집행하기 위해서는 법 개정이 불가피하다는 점이다. 채권상환기금의 경우 외환위기 때 집행된 공적자금 상환을 위한 용도로만 발행이 제한돼 있다. 즉 예보채를 발행해 공적자금을 집행하려면 법을 개정해야 한다.

부실채권정리기금도 리볼빙(상환용) 용도로 한정돼 있다. 한은의 출자도 비슷하다. 현행 한국은행법을 보면 ‘급격한 통화 수축기 때만 은행에 출자할 수 있다’고 돼 있다. 현 위기는 통화 수축에 따른 것보다는 통화팽창에 의해 나타나고 있다. 때문에 법을 개정해야 한다는 게 한은 관계자의 설명이다. 금융위원회의 한 관계자는 “당장 공적자금을 집행한다고 했을 때 국회 동의에 앞서 먼저 관련 법을 개정해야 가능하다”며 “법 개정이 장기화되면 제때 공적자금을 집행하기 어려운 것이 현실”이라고 토로했다.

이런 점 때문에 정부는 국책기관을 통해 우회적으로 부실채권을 매입하거나 보증을 확대하는 방법을 사용하고 있다. 이 같은 우회적 지원은 현행법상 공적자금이 아니다. 하지만 보증을 확대하는 과정에서 신ㆍ기보의 부실화가 이뤄져 예산으로 이를 충당하게 되면 결국 공적자금이 투여된 것과 다르지 않다. 우회적 지원을 놓고 실제 공적자금이라는 논란이 끊이지 않는 것도 이 때문이다. 정부의 한 관계자는 “외환위기 극복 과정에서 공적자금 유용을 막기 위해 엄격한 룰을 규정해놓았다”며 “이렇다 보니 순발력 있게 대응하는 것이 느리게 돼 있다”고 전했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>