지하 700m서 우주 입자 측정 '최적의 한계' 설정 성공<br>우주 '암흑 물질' 규명 토대 마련<br>세계 첫 개발 CsI 결정 검출기로 '윔프' 탐색 매진

| | 이달의 과학기술자상 2월 수상자로 선정된 김선기(가운데) 서울대 물리천문학부 교수가 연구팀원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. |

|

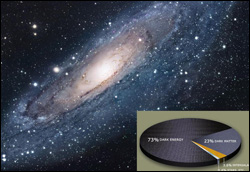

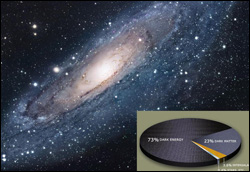

| | 끝이 없어 보이는 우주 전체는 대부분 암흑물질(23%)과 암흑에너지(73%)로 구성돼 있는 것으로 추정되고 있다. 우리가 눈으로 보는 별이나 행성 등은 5%도 채 안 될 만큼 우주 암흑물질 연구는 우주의 비밀을 풀 수 있는 핵심 열쇠다. |

|

"우주 내에 존재하고 있는 것은 확실합니다. 다만 존재 증거를 찾아내지 못하고 있을 뿐입니다."

이달의 과학기술자상 2월 수상자로 선정된 김선기 서울대 물리천문학부 교수의 연구분야는 일반인들에게는 다소 생소한 '암흑물질(dark matter)'이다.

우주 하면 떠오르는 화려한 빛의 은하계와 수 많은 항성들은 사실 우주 전체의 5%도 채 안 된다. 오히려 암흑물질과 암흑에너지가 96% 가까이를 차지하고 있다는 게 학계의 정설이다.

문제는 암흑물질이 눈에 보이지 않는다는 것. 빛을 내지 않은 채 질량을 가지고 있어 주변에 미치는 중력을 통해서만 그 존재를 확인할 수 있다.

뿐만 아니라 지구에서 이 암흑물질을 확인하기 위해서는 지하 깊숙이 설치한 특별한 검출장치로 샅샅이 뒤져야 한다. 방사선 등 측정값에 혼돈을 주는 각종 변수들을 완전 차단하기 위해서다.

김 교수는 지난 5년 가까이 강원도 양양 양수발전소 지하 700m 땅 속에서 숨 죽인 채 마치 '유령' 과도 같은 암흑물질의 실체를 규명하기 위해 매진해왔다. 그가 찾는 암흑물질은 전자나 원자처럼 지금까지 잘 알려진 물질과는 전혀 다른 물질이다.

그는 "암흑물질로 추정되는 물질 가운데 우리 연구팀이 주목하는 것은 바로 '윔프(WIMP)'라는 물질"이라고 입을 열었다. 수소 원자보다 100배 정도 무거운 이 입자는 손톱 만한 넓이에 초당 수십만 개가 쏟아지지만 대부분 지구를 그대로 통과해 지나간다고 한다. "아주 가끔 지구의 물질과 부딪칠 때를 포착해 그 실체를 밝히는 게 바로 암흑물질 연구의 핵심"이라는 설명이다.

이를 위해 김 교수는 윔프 탐색을 위해 새로운 검출기인 'CsI 결정 검출기'를 최초로 개발, 이를 지하 실험실에 설치하고 매일 신호를 관측해왔다.

김 교수는 "이는 지난 수년간 섬광 성능의 향상, 내부 방사능 동위원소의 제거 등 연구 개발의 결과에 의해 만들어진 초순수 저내부 방사능 검출기로 암흑물질 탐색에 대한 민감도를 최적화한 것"이라고 강조했다.

뿐만 아니라 외부에서 오는 방사능을 차단하기 위해 액체 파라핀 30cm, 납 20cm, 폴리에틸렌 5cm, 순수 구리 10cm로 이루어진 총 중량 40톤의 차폐체를 외부에 설치, 안쪽에 검출기를 설치했다. 세계 최고 수준의 지하 실험시설이 완성된 것.

그리고 지난해 8월 김 교수는 마침내 값진 연구값을 얻는 데 성공했다. 우주입자와 비슷한 신호를 보내는 가짜 윔프 입자들의 방해를 받지 않고 윔프를 측정할 수 있는 최적의 한계를 설정하는 데 성공, 암흑물질을 검출할 수 있는 든든한 도약대를 마련한 것.

김 교수는 "우리가 확보한 검출기는 윔프가 양성자 스핀에 결합하는 반응이 우세할 경우 다른 실험보다 가장 먼저 발견할 가능성을 확인시킨 것"이라며 "최고의 민감도를 자랑하는 다른 실험에 비해서도 스핀과 결합하는 경우 민감도가 떨어져 우리 것이 상호보완적 경쟁력을 갖춘 실험"이라고 강조했다.

그는 "쉽게 풀이하자면 육상 경기에도 100m 달리기, 200m 달리기, 400m 계주 등 다양한 종목이 있고 우승자가 다르듯, 우리의 수준은 양성자 스핀과 결합하는 경우의 분석에서 세계 최고 타이틀을 거머쥔 것"이라고 덧붙였다. 다만 윔프 측정을 통해 암흑물질이 완전히 규명되기 까지는 아직 갈 길이 멀다는 게 김 교수의 솔직한 고백.

그는 "지금은 일단 암흑물질의 성질부터 파악하고 실존을 증명해야 하는 상황"이라며 "다만 콜럼버스가 우연찮게 미대륙을 발견했듯 우리도 본래의 목적을 위해 달리다 보면 지금은 생각하지 못했던 새로운 연구 성과를 발견할 수도 있을 것"이라고 기대했다.

"실수로 판 지하터널이 세계최고 실험실로"

■ 중부발전 2000년 터널공사중 불필요한 공간 더 파

金교수 개조 방안 제안에 무료로 실험실 마련해줘

"중부발전의 도움이 없었다면 세계적 연구성과도 없었습니다. 발전소 지하 터널공사 중 실수로 패인 곳이 최고의 실험실로 탈바꿈했으니까요."

서울경제와의 인터뷰에서 김선기 교수는 중부발전에 거듭 고마움을 나타냈다. 지난 2003년부터 지하 700m 공간에 무료로 실험실을 마련해주고, 그것도 사실상 영구사용 할 수 있도록 과감한 결단을 내려줬다는 것이다.

강원도 양양군 양양양수발전소 지하에 자리잡은 실험실의 탄생 배경은 알면 알수록 탄성을 자아내게 한다. 중부발전은 지난 2000년대 초 발전소 터널공사 중 사소한 착오로 터널 내 가로 10m, 세로 12m의 불필요한 공간을 더 파게 됐다.

이 공간을 그냥 내버려 둘 경우 물이 계속 찰 뿐만 아니라 붕괴 위험이 있어 콘크리트로 막아야 할 상황. 이 같은 사실을 전해 들은 김 교수의 머리가 번뜩였다.

이곳을 잘만 활용하면 정확한 실험값을 방해하는 다양한 외부 변수를 완벽히 차단할 수 있는 세계적 지하 실험실이 될 수 있다는 아이디어였다.

그는 "지하 700m 정도면 방사선 양이 지상보다 10만분의 1로 줄어들어 최적의 실험실이 될 수 있었다"며 "수소문 끝에 중부발전측에 연락, 자투리 공간의 연구실 개조 방안을 제안, 중부발전이 이를 흔쾌히 허락했다"고 당시 상황을 전했다. '돈 안 되는' 기초과학이 홀대 받는 척박한 과학계의 현실 속에서 실험실 마련을 위해 애태우던 김 교수로서는 엄청난 행운이었다.

15도 가량 경사진 지하터널을 2km미터 가량 지프차로 달려 만나게 되는 그의 실험실은 워낙 땅 속 깊은 곳이라 공기 질이 좋지 않은 편. 그러나 그는 실험실을 마주할 때마다 그는 늘 뿌듯한 마음으로 세상에서 가장 부자가 된 듯한 느낌이란다. 김 교수는 "아무 것도 바라지 않고 모든 걸 무료로 사용하게 도와준 중부발전측에 해 줄 수 있는 게 그리 많지 않다"며 "해외에 발표하는 국제논문에 '중부발전에 감사드린다'는 문구만은 꼭 표기하고 있다"고 말했다.