|

전 세계적으로 정체된 성장을 극복하기 위한 인수합병(M&A)이 활발하게 벌어지고 있다. M&A를 통해 피인수 기업의 기술·인력, 유통망 등을 확보해 성장한계를 넘어서 한 차원 도약하기 위한 포석이다. 조사기관 딜로직에 따르면 올 초부터 지난달까지 이뤄진 글로벌 M&A 규모는 2조8,000억달러(약 2,948조원)에 달한다. 연말까지 새로 체결될 것으로 예상되는 계약 건까지 합하면 총 3조5,100억달러에 이른다. 글로벌 금융위기 직전인 지난 2007년(4조3,000억달러) 이후 최고치다. 정보기술(IT)·생명공학(VT) 등이 중심으로 급변하는 기술환경에 적응하기 위한 노력으로 분석된다. 여기에 미국·유럽·일본의 장기 저금리 기조로 자금을 마련하기 쉬워진 국제 금융시장 여건도 M&A를 활성화시키고 있다.

페이스북은 이달 초 220억달러 규모의 왓츠앱 메신저 인수를 마무리 지었다. 세계 최대 소셜네트워크서비스(SNS) 기업인 페이스북은 이에 힘입어 자체 메신저앱과 왓츠앱을 합쳐 7억~8억명에 달하는 메신저 이용자를 확보했다. 페이스북 이용자의 포화로 고심하던 페이스북은 이번 M&A를 통해 메신저에서 모바일 결제서비스와 광고 사업을 벌여 연간 수십억달러의 추가 수입을 올릴 것으로 예상된다.

글로벌 제약사들은 서로 핵심 사업을 강화하면서 비주력 사업은 과감히 떨쳐내는 M&A를 통해 윈윈 효과를 얻고 있다. 글락소스미스클라인(GSK)은 노바티스의 백신사업부를 71억달러에 인수했다. 대신 노바티스는 GSK의 항암치료제 사업부를 160억달러에 사들이고 동물의약품 사업은 또 다른 제약사인 일라이 릴리에 54억달러에 팔았다.

중국 업체들도 풍부한 위안화를 활용한 해외기업 M&A를 통해 국제경쟁력을 높여가고 있다.

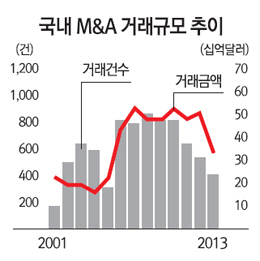

하지만 눈을 국내로 돌리면 정반대다. 우리 기업들의 M&A 규모는 갈수록 줄어들고 있다. 기획재정부에 따르면 지난해 국내 기업들의 M&A 거래량은 400건, 거래액은 약 40조원이었다. 거래량 추이를 보면 2010년(811건) 대비 절반 이하로 떨어졌으며 같은 기간 거래액도 지속적으로 감소하는 추세다.

대기업들은 이에 대해 계열사 간 순환출자를 제한하는 등의 반기업 정책이 M&A 추진을 가로막는다고 지적한다. 순환출자 해소에 들어가는 비용이 막대해 M&A에 투자할 여력이 없다는 것이다. M&A로 급성장한 STX그룹 등의 몰락을 지켜본 기업들이 과감한 M&A를 시도하지 못하고 있다는 의견도 나온다. 김석균 KDB산업은행 인수합병 부장은 "기업들이 M&A에 지나치게 소극적인 태도를 보이면서 적시에 매각하거나 인수할 타이밍을 놓쳤다"고 분석했다.

한국 기업 특유의 조직문화가 자유로운 M&A를 저해한다는 지적도 있다. 기업을 소유하고 지켜야 할 대상으로 여기다 보니 피인수기업이 인수기업을 적대시해 시너지 효과가 나기 어렵다는 것이다. 한상린 한양대 경영학 교수는 "외환은행·하나은행 통합 갈등 사례에서 엿볼 수 있듯 피인수기업 구성원이 인수기업을 '점령군'으로 인식하는 경향이 강하다"면서 "이런 문화가 M&A의 활성화를 저해하는 요인으로 작용한다"고 말했다. 한 교수는 아울러 "대기업은 모든 기술개발을 도맡으려 하지 말고 스타트업 기업을 인수해 '아웃소싱'한다는 유연한 사고방식을 가질 필요가 있다"고 덧붙였다.