‘9월 위기설’에 대해 설왕설래(說往說來)가 이어지고 있다. 한쪽에서는 9월 달러부족 현상이 최고조에 달해 국내 금융시장이 대혼란을 겪을 것이라고 우려하고, 다른쪽에서는 근거 없는 ‘기우’라고 위기설을 일축한다.

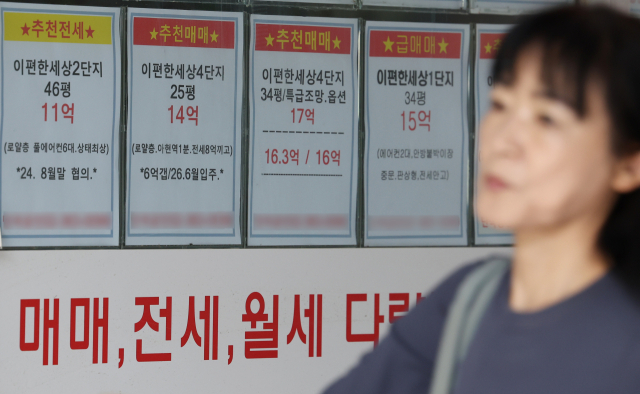

9월 위기설의 핵심은 단기외채가 급속히 증가한 가운데 다음달 외국인의 한국 탈출이 극에 달하면서 달러부족 현상이 금융시장에 연쇄적으로 타격을 가한다는 것이다. 9월 만기가 돌아오는 외국인 채권 보유 규모는 8조6,000억원. 외국인들이 이 같은 엄청난 물량을 일거에 털고 빠져나간다면 가뜩이나 수요가 많은 외환시장에 직격탄을 날릴 것이라는 게 위기론자들의 주장이다.

더욱이 빌린 달러를 돌려줄 은행권의 달러조달이 차질을 빚고 외화차입 여건이 갈수록 어려워질 경우 스와프시장이 붕괴되고 이에 따라 채권시장이 연이어 큰 소용돌이에 빠져든다는 시나리오다. 여기에 채권시장 큰손인 외국인 매수세력마저 실종돼 시장금리도 점차 크게 오를 수 있다고 지적한다.

하지만 정부는 이 같은 위기설에 대해 ‘위기는 없다’고 단언한다. 기획재정부의 한 고위관계자는 “외환보유액에서 단기 외화차입금을 빼면 약 500억달러가 남는데 이 정도면 충분히 여유가 있다고 본다”며 “특히 이런 상황은 모든 채무에 대한 상환 요청이 오고 민간 부문에서 이를 전혀 갚지 못한다는 가정인데 현실적으로 성립하지 않는다”고 말했다. 이 관계자는 또 “9월에 외국인 보유 채권의 만기가 집중돼 있기는 하지만 재정거래 유인이 있는 이상 상당부분이 한국에 재투자될 것으로 본다”고 위기설을 부인했다.

물론 정부의 말처럼 9월 위기설은 나쁜 점만을 모아 최악의 시나리오를 제기한 것에 불과할 수도 있다. 하지만 무작정 위기를 부인하기보다는 시장의 위기론에 대해 철저하게 준비할 필요가 있다. 작금의 상황이 외환위기와는 근본적으로 다르다 할 지라도 대내외적으로 진행되고 있는 리스크 요인들이 생각하지 못한 곳에서 위기를 유발할 가능성은 분명히 있기 때문이다. 예고된 위기는 위기가 아니라는 말이 있다. 당국이 보다 주의 깊은 모니터링을 통해 위험 요인을 사전에 제거해 설을 설로 끝나게 해줬으면 하는 바람이다.