|

진도 인근 해역에서 침몰한 여객선 '세월호' 참사를 전환점으로 선원법과 선박안전법·해운법 등 해양교통 관련 법제를 강화해야 한다는 여론이 높아지고 있다. 현행법 체계로서는 선주·선장·선원의 책임으로 대형 인명사고가 나도 법원이 내릴 수 있는 형벌은 징역 1~5년에 불과하다. 선장 등이 과실책임을 피해갈 빈틈도 많아 아예 형사처벌로부터 면죄부를 받을 소지도 있다. 대형 사고가 나도 주된 책임을 져야 할 '몸통'은 빠지고 '깃털'만 처벌 받을 우려가 크다고 법조계는 지적하고 있다.

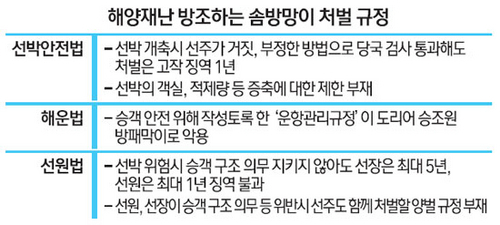

무엇보다 문제는 배를 개조하는 과정에서 불법이나 과실이 있어도 선주나 선박 검사진이 처벌을 면하거나 경미한 수준에 그친다는 점이다. 선박안전법상의 처벌 규정이 유명무실할 정도로 약한 탓이다. 해상 송사에 정통한 고영일 법무법인 가을햇살 변호사는 "배를 증·개축하는 과정에서 선주가 관련 절차나 문서 등을 허위로 조작하는 등 거짓이나 부정한 방법을 써 당국의 선박검사를 통과하더라도 선박안전법 83조에 따라 내릴 수 있는 최고 형량은 징역 1년(혹은 1,000만원 이하 벌금)에 불과하다"고 설명했다. 만약 선박검사관이 검사를 잘못 해 문제가 있는 배의 개조를 인증해줬다고 해도 형사상 문제로 걸고 넘어지기는 매우 어렵다고 고 변호사는 분석했다.

이런 솜방망이 처벌규정이라도 당국의 진상파악 의지가 있어야 적용할 수 있지만 현실은 정반대다. 선박검사를 총괄하는 주무부처인 해양수산부는 세월호 증축 개조 과정에서 불법이나 과실은 없었는지 책임자 추궁에 나서기는커녕 도리어 퇴로를 만들어주기 바쁘다. 정확한 진상조사 결과도 나오기 전에 세월호의 증축은 합법적으로 문제 없이 이뤄졌다고 공개적으로 밝혀 논란을 빚고 있다. 선박안전법이 선박 객실 및 적재량 증축에 대해 적정 제한기준을 두지 않고 있다는 지적도 제기되고 있다.

선장·선원이 결과적으로 대참사를 부르는 행위를 해도 처벌을 피해갈 구석이 있다는 점도 문제다. 이른바 '운항관리 규정'이다. 이 규정은 세월호처럼 근해를 다니는 여객선 사업자가 안전을 확보하기 위해 작성하도록 해운법은 규정하고 있다. 그러나 승객 등의 안전을 막기 위한 이 규정은 도리어 승조원들의 방패막으로 악용될 소지가 다분하다. 세월호에서처럼 선장이 3등 항해사에게 조타실을 맡기는 행위 등을 해도 해당 규정을 위반하지만 않으면 처벌할 수 없다고 정해영 법무법인 로윈 변호사는 지적했다. 위기의 순간에 무리하게 방향 선회(변침)를 시도한 세월호의 3등 항해사 역시 운항관리 규정을 지켰다고 항변한다면 과실을 따지기가 쉽지 않게 된다.

물론 이 같은 허점에도 불구하고 침몰하는 세월호에서 승객들의 구조를 도외시하고 먼저 탈출한 승조원들은 형사상 처벌을 면하기 어렵다는 게 법조계와 해양 전문가들의 대체적인 견해다. 기본적으로 선박이 위험할 때 인명을 구하는 데 필요한 조치를 다하도록 한 선원법 11조 등을 위반했기 때문이다. 하지만 이를 위반해도 처벌은 파급 결과에 비해 크지 않다. 선원법상 처벌은 선장의 경우 징역 최대 5년형, 해원은 1년형으로만 규정돼 있다. 물론 해원도 과실치사로 걸고 넘어지면 최대 5년까지 구형을 받을 수 있지만 과거 전례로 봤을 때 검찰이 징역 5년의 최고형을 구형해도 양형 등에 따라 이보다 낮은 형이 내려질 가능성이 있다. 실제로 과거 해상 사고에서도 징역 5년형을 받은 선장·선원의 사례는 찾아보기 쉽지 않다고 법조계 관계자들은 전했다.