홈

국제

국제일반

경기둔화 美, 스태그플레이션 우려 고조

입력2008.01.03 17:52:27

수정

2008.01.03 17:52:27

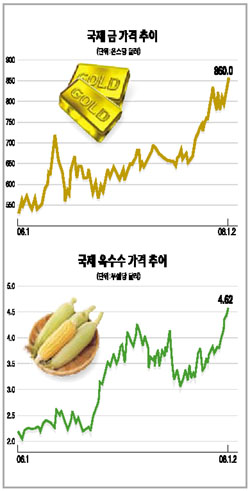

■ 국제유가 100弗 돌파<br>수급불안속 투기자금·산유국 정정불안 가세<br>금값도 장중 864달러 상회 '80년이래 최고' <br>중국發 곡물값 폭등 겹쳐 글로벌경제 암운

글로벌 경제가 새해부터 가격 인플레이션에 시달릴 조짐을 보이고 있다. 세계 최대 경제국가인 미국은 침체의 가능성이 높은 가운데 인플레이션 우려가 가중되면서 스태그플레이션의 우려가 높아지고 있다.

새해 첫 개장부터 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파하고 주요 곡물가격이 수십년 만에 기록적인 수준으로 치솟았다. 이른바 유가상승에 따른 페트로인플레이션(petro-inflation)에다 농산물 가격 폭등에 의한 애그플레이션(agflation)이 겹치면서 코스트푸시 인플레이션이 세계 경제를 엄습하고 있는 것이다.

국제 원유가의 기준이 되는 미국 서부텍사스산중질유(WTI) 선물 가격이 2일 시장 개장과 함께 곧바로 배럴당 100달러를 기록한 것은 그만큼 세계 원자재 시장이 불안정한 것을 보여줬다. 중국과 인도 등 신흥개발국의 경제성장으로 수요가 지속적으로 늘고 있는데다 달러 약세로 투기자금이 흘러들면서 원유시장이 크게 흔들리고 있는 것이다.

아프리카 최대 원유 생산국인 나이지리아에서 다시 소요가 발생하면서 공급 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 불안한 시장에 충격을 가했다. 핵보유국인 이슬람국 파키스탄의 정정불안도 여기에 한몫 했다.

유가는 지난 한해 동안에만 무려 57% 오르면서 5년 만에 최고의 연간 상승률을 기록한 바 있다. 상승폭은 물론 사상 최대다. 불안한 시장이 올해에도 그대로 유지될 것이라는 전망인 셈이다.

WTI 1개월 선물 가격은 2일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 장중 한때 전날보다 4.2%(4.02달러) 급등한 배럴당 100.0달러를 기록했다. WTI 유가가 100달러를 넘어선 것은 지난 1983년 NYMEX에서 거래가 시작된 후 처음이다. 북해산 브렌트유도 런던거래소에서 전일 대비 4%(3.76달러) 급등한 배럴당 97.73달러를 기록, 역시 사상최고치를 경신했다.

CFC 세이무어증권의 스티브 로울스 상품전략가는 “나이지리아ㆍ파키스탄 등의 지정학적 불안이 가뜩이나 불안한 석유시장에 일격을 가하고 있다”며 “심리적 저항선인 배럴당 100달러 돌파로 글로벌 인플레이션이 우려가 아닌 현실이 됐다”고 말했다.

원유 급등과 금 1개월 선물 가격은 지난달 31일 전장에 비해 2.6%(22달러) 상승한 온스당 860.0달러로 마감했다. 특히 장중 한때는 864.90달러까지 뛰면서 1980년 1월21일 이후 최고치를 기록했다.

한편 새해 곡물가 폭등은 중국이 단초를 제공했다. 자국 내 물가불안에 시달리던 중국 정부가 1일부터 밀과 쌀ㆍ옥수수 등 곡물의 수출쿼터제를 실시하고 이들 곡물과 분말제품에 품목별로 5~25%의 수출관세를 부과했다. 최대 곡물수출국 중 하나인 중국의 수출억제로 한국 등 수입국의 식품가격도 인상이 불가피해졌다. 중국 소비자물가가 지난해 11월 11년 만에 최고치인 6.9%나 치솟으면서 인플레이션 위험에 도달했다. 중국이 ‘세계의 공장’인 상황에서 이는 세계적인 인플레이션도 유발할 수 있는 셈이다.

밀 등 곡물가격이 급등하는 것은 무시할 수 없는 위협이 되고 있다. 곡물은 식품의 원료로 서민경제와 직결돼 있다는 의미에서 글로벌 경제의 기본적인 소비수준을 떨어뜨릴 수 있다는 것이다. 이상기후로 수출국의 작황이 좋지 않은 상황에서 아시아 등지의 수요는 지속적으로 늘고 있기 때문이다. 인플레이션 및 달러약세 등을 노린 투기자본의 유입도 곡물가격 급등에 빼놓을 수 없는 이유다.

밀 1개월 선물 가격은 이날 시카고상품거래소(CBOT)에서 전장 대비 2.4%(0.30달러) 상승한 부셸당 9.15달러를 기록하며 사흘 간의 하락세를 접고 반등했다. 중국의 관세인상이 큰 영향을 미쳤다. 특히 쌀은 아시아 등지의 수요가 급증할 것이라는 예상으로 전일 대비 0.41달러 상승한 100파운드당 13.96달러로 마감했다. 장중 한때 14.76달러 급등했는데 이는 사상최고치다.

UBS의 귀금속 전략가인 존 리드는 “투자자들은 인플레이션, 달러가치 추가 하락 등을 노리고 상품시장으로 이동하고 있다”고 진단했다.

- 최수문 기자

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>