|

미국 경기가 회복되면서 북미 시장 전체에 대한 기대감이 높아지는 가운데 아시아계 은행들이 잇따라 멕시코로 달려가고 있다. 북미의 생산 기지인 멕시코는 일본과 한국의 주요 제조업체들이 미국 내수시장 수출을 위해 전략적으로 공장을 짓는 곳인 데다 금융시장이 아직 성숙하지 못해 은행의 성장 가능성이 높기 때문이다.

이런 가운데 멕시코 금융당국이 자국 금융시장 경쟁 촉진을 위해 아시아계 은행들에 잇따라 문을 열면서 한국과 중국·일본을 대표하는 은행들이 최근 수도인 멕시코시티를 중심으로 치열한 주도권 쟁탈전에 나서는 모습이다.

5일 금융권에 따르면 중국 대표 공상은행, 한국 대표 신한은행, 일본 대표 미즈호은행이 지난해 말까지 차례로 멕시코 금융당국으로부터 현지 '은행업 라이선스'를 받고 올해 영업인가를 획득하기 위해 분주히 움직이고 있다.

멕시코의 경우 은행업 라이센스를 받은 후 금융당국으로부터 영업인가를 받아야 영업을 개시할 수 있다. 중국 공상은행과 한국 신한은행은 이미 법인 설립을 마쳤으며 올해 영업인가를 받아 본 영업에 들어가기 위해 치밀하게 준비 중이다. 신한은행이 멕시코에서 현지 법인 영업을 개시할 경우 국내 금융기관이 멕시코에 정식으로 진출하는 최초 사례가 된다.

아시아계 은행들이 이처럼 멕시코 시장에 앞다퉈 진출하는 것은 미국의 경기 회복 움직임과 환태평양경제동반자협정(TPP) 등의 영향으로 다국적 기업들의 '전진 기지'로서 멕시코의 위상이 다시 부각되고 있는 것과 무관하지 않다.

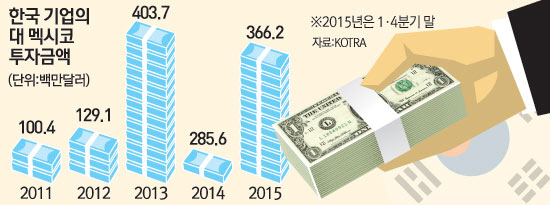

지난 수년간 멕시코는 투자환경을 개선해왔으며 이는 외국인 투자 증대로 이어지고 있다. KOTRA에 따르면 우리나라만 해도 삼성, LG, 대우, 포스코, 현대·기아자동차 등 주요 대기업들이 오는 2018년까지 4,500만달러를 멕시코에 투자할 계획이다. 당장 30만대를 생산할 수 있는 기아자동차 멕시코 공장이 완공된 상태로 올해부터 본격적인 생산에 돌입한다.

이와 더불어 멕시코 금융당국이 자국 금융시장 경쟁 촉진을 위해 외국계 은행들에 진입 문턱을 낮춘 것도 아시아계 은행들의 진출 배경 중 하나다. 멕시코 금융시장에는 당초 자유무역협정(FTA)을 맺은 국가의 금융사만 진출이 가능했으나 멕시코 당국이 경제협력개발기구(OECD) 국가 금융기관도 영업이 가능하도록 진입 장벽을 완화하면서 사무소 형태로만 진출해 있던 한국의 신한은행도 법인 설립이 가능해졌다.

특히 멕시코 금융시장은 HSBC 등 글로벌 은행 및 일부 스페인계 은행들이 85% 이상을 점유하는 등 금융산업 발전을 위한 건전 경쟁이 정체된 상태인 것으로 알려졌다. 이 때문에 멕시코 금융당국은 전략적으로 다른 외국계 은행들을 끌어들이고 있다. 멕시코는 또한 금융자산이 국내총생산(GDP) 대비 26%에 불과해 금융 시장의 성장 가능성도 매우 높은 것으로 알려졌다.

한국 대표로 멕시코 시장에 도전장을 내민 신한은행은 올 상반기 안에 영업인가를 받고 본 영업을 개시하는 것을 목표로 삼고 있다. 초기에는 현지에 진출하는 한국 제조업체 등을 중심으로 영업하되 중장기적으로 '신한 베트남'과 같은 현지화된 은행으로 발전시킨다는 계획이다.

최의근 신한은행 멕시코 소장은 "멕시코의 은행 인가는 카드 등 모든 금융 업무가 대부분 가능한 통합적 인가이기 때문에 한번 진출에 성공하면 다양한 분야로 사업을 확대할 수 있다"며 "멕시코의 금융개혁 정책에 따라 지나치게 채무자 보호 위주로 돼 있던 금융 관련 규제도 바뀌면서 은행의 영업 환경이 상당히 개선돼 기대가 높아진 상황"이라고 전했다.

한편 신한은행에 이어 우리은행과 KEB하나은행도 멕시코에서 법인 설립을 위한 시장 조사를 진행 중이며 중국의 중국은행과 일본의 스미토모미쓰이은행 등도 은행업 라이선스 신청을 준비 중인 것으로 알려졌다. 멕시코 금융시장이 아시아계 은행들의 경쟁으로 뜨겁게 달궈지는 셈이다. 국내 정책금융기관 가운데는 기아차 등 대기업들의 진출이 활발해짐에 따라 무역보험공사가 외환위기 이후 사라진 멕시코 현지 지사를 다시 부활시킬 방침이다.