홈

산업

[Hot 이슈] '무늬만 회사차' 규제에도… 고가 수입차 판매, 브레이크가 없다

입력2016.01.28 18:02:42

수정

2016.01.28 18:02:42

'법인차 경비처리 강화' 세법개정안 29일 시행

| | BMW 뉴 7시리즈 | |

| | 벤틀리 플라잉스퍼 | |

| | 벤츠 S클래스 마이바흐 | |

| | 롤스로이스 레이스 | |

벤츠·BMW·아우디 대형세단서 롤스로이스·벤틀리 '슈퍼카'까지

연초 주문쇄도… 수개월 기다려야

경비처리 기간엔 제한 없어 반쪽규제 우려… 상한선 등 필요

"법인차 경비처리가 강화된다고 하지만 법인 고객님들 중 관련 내용을 물어보신 분은 아직 없었습니다. 판매도 예년이랑 비슷한 수준에서 계속 잘되고 있어요. 실제로 별 영향은 없는 상황입니다."

28일 서울 도산대로에 위치한 한 수입차 전시장의 딜러는 정부의 강화된 법인차 경비처리 내용에 대해 자세히 알지 못한다고 밝혔다. 문의하는 고객이 없다 보니 판매를 위해 관련 내용을 숙지할 필요가 없다고 답했다. 또 다른 전시장 딜러 역시 사정은 비슷했다. 한 딜러는 "사는 고객, 파는 딜러 모두 결국 비용처리가 다 되기 때문에 별 영향이 없다고 생각하고 있다"고 말했다.

회사 차를 개인이 이용하는 '무늬만 회사 차'를 막기 위한 세법개정안이 29일 본격 시행된다. 하지만 고가 수입차와 법인 수요가 많은 주요 브랜드들은 아무런 영향이 없다는 반응이다. 당초 정부의 기대와 달리 강화된 세법개정안의 실효성이 떨어진다는 지적이 계속해서 나온다.

◇비용처리 강화에도 판매에는 영향 없어=지난해 중국에 이어 국내에서 세계에서 두 번째로 많이 팔린 메르세데스벤츠의 S클래스 마이바흐. 한 딜러사에 이 차를 구입할 수 있는지 문의하자 최소 6개월 정도는 기다려야 한다는 대답이 돌아왔다. 딜러사 관계자는 "법인 고객들이 순서를 좀 당겨달라는 요구가 많아 곤혹스럽다"고 말했다. 최덕준 벤츠코리아 부사장은 "1월 개별소비세 인하 여파로 판매가 영향을 받을 것으로 예상했지만 S클래스가 꾸준하게 판매되고 있어 생각보다는 상황이 좋다"고 말했다. BMW의 대형 세단 '7시리즈'는 주문 후 3개월을 대기해야 하고 아우디의 '뉴 A8' 역시 사정은 비슷하다. 특히 BMW와 아우디는 이달 들어 특별 프로모션까지 진행하고 있어 대형차 고객들의 발걸음은 전시장으로 계속 이어지고 있다.

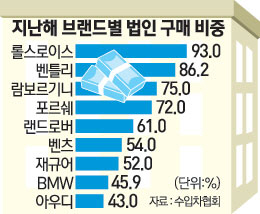

법인 구매 비중이 90%에 육박하는 슈퍼카 브랜드도 연초 판매가 늘어나는 모습이다.

지난해 주문한 물량뿐만 아니라 신규 주문도 이어지고 있다고 업체들은 설명했다. 지난해 법인 구매 비율 95%를 기록한 명차 브랜드 롤스로이스나 법인 구매 비율 86%인 벤틀리는 1월 판매량이 지난해와 비슷한 수준이라고 밝혔다. FMK가 수입 판매하는 이탈리아 명차 페라리나 마세라티, 스포츠카 포르쉐 역시 신차 주문이 계속 들어오고 있다.

◇"비용 처리 상한선 만들어야 영향"=수입차 업체들은 정부의 강화된 세법개정안에도 판매에는 큰 영향이 없을 것이라고 전망했다. 한 독일차 업체 관계자는 "당초 강화된 세법 때문에 대형차는 판매가 주춤할 걸로 예상했는데 큰 영향이 없다"고 말했다.

달라진 세법에 따라 경비 처리 한도가 연 800만원으로 정해졌다고 하지만 경비처리 기간에는 제한이 없기 때문이다. 1억원짜리 대형 세단을 구입해 5년간 운영한다면 과거에는 연 2,000만원까지 경비를 처리할 수 있었다. 하지만 올해부터는 800만원까지만 비용으로 처리할 수 있다. 대신 기간을 5년에서 13년 정도로 늘리면 전액을 비용으로 처리 받을 수 있다. 만약 3년 정도 이용하고 중고차로 매각할 경우에는 연 800만원씩만 비용 처리를 받더라도 큰 무리가 없는 상황이다. 이항구 산업연구원 선임연구위원은 "비용 처리 총액을 제한하지 않고 있기 때문에 결국에는 예전과 제도적으로 크게 달라진 게 없는 상황"이라며 "미국이나 캐나다처럼 차 가격에 따라 3,000만~5,000만원 수준의 비용처리 상한선을 도입했어야 했다"고 지적했다. 또 "법인차는 고정적인 수요가 있는 시장이기 때문에 강력한 규제를 시행하지 않는 한 큰 영향은 없을 것"이라며 "고가 차량일수록 더 많은 혜택을 보는 구조가 바뀌지 않기 때문에 슈퍼카 등에 대한 수요는 계속 이어질 것으로 본다"고 말했다.

- 강도원 기자

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>