▲ 무관심 속에 방치되고 있는 ‘제3의 국민’

정부 용어 ‘북한이탈주민’이라고 불리는 탈북민들은 자신들을 ‘제3의 국민’이라 규정하길 주저하지 않는다. 엄연히 대한민국 국적을 갖고 있지만 그들이 누릴 수 있는 권리는 제한돼 있기 때문에 스스로를 비하해 부르는 것도 무리가 아니다. 입국과 동시에 하나원에서 125, 225가 표시된 주민등록번호를 받는 것 자체에 낙인효과가 있다. 표면적으론 대한민국 국민이 되지만 현실은 그렇지 못한 것이다.

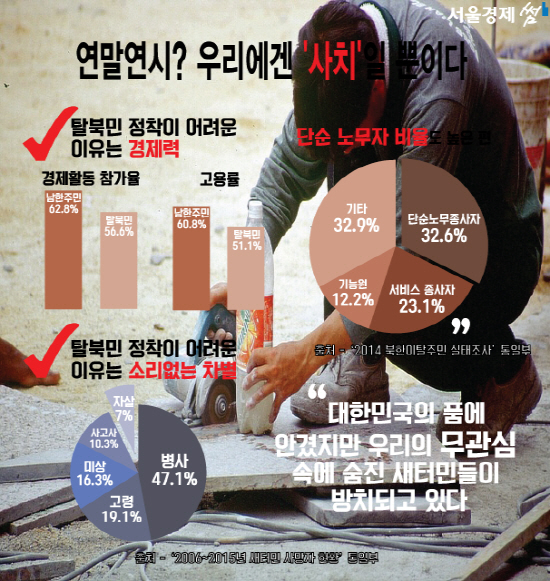

탈북민이 정착하기 어려운 이유로 첫손가락으로 꼽는 것은 경제력이다. 하나원 퇴소 후 400만원의 정착금 이외에 기초생활비가 지급이 되지만 이것으로 생활을 유지하기에는 한계가 있다. 정착 교육 과정에서 배웠던 기술로 직장을 얻으려 시도해야한다. 이 과정에서 자신이 탈북민이라는 것을 밝히는 이는 많지 않다. 그러나 신분을 숨기기도 쉽지 않다. 정착 과정을 낱낱이 감시하는 보안과 형사들이 따라붙기 때문이다. 그 탓에 탈북민들은 어렵사리 잡은 직장에서 쫓겨나기 일쑤다.

그래서 그들은 공사장의 잡부 같은 단순노무종사자나 식당 서빙 같은 서비스 종사자로 일하는 비중(55.7%)이 상당히 높다. 자연히 보수가 적은 직업군에 몰려 있다 보니 경제적 불안으로 인한 상대적 박탈감이 심각할 수밖에 없다. 안창일 세계북한전략센터 이사장은 “북한에서는 일부 당 관료를 제외하고는 다들 비슷한 계급으로 묶여 계급 상승을 위한 노력이 덜하지만, 상대적으로 계급적 스펙트럼이 넓은 우리나라에서는 노력 없이는 바로 하층부로 떨어지기 때문에 거기서 박탈감을 느끼는 경우가 많다”고 말했다. 인식적으로 고착화 돼 있는 북한식 사회구조가 탈북민들의 남한 사회 정착을 방해하고 있는 것이다.

더 큰 문제는 경제력 격차로 인한 패배 의식 때문에 탈북민들의 자의식이 약해지고 있다는 점이다. 2006년~2015년 통일부에서 탈북민 사망자를 조사한 내용을 살펴보면 10~40대 사망원인 순위 중 5위 안에 항상 자살이 포함돼 있었다. 특히 10~20대 사망원인 중 24.3%가 자살로 조사돼 더욱 큰 충격을 안겨줬다. 탈북민 A(35·여)씨의 남편은 지난 2014년 10월에 안타깝게도 죽음을 선택했다. 북한 사회에서 장마당 거래로 상당한 부를 쌓았던 그는 탈북을 결심하면서 한국 드라마에 나오는 부자들처럼 되겠다는 꿈을 꿨다. 그러나 북한에서 쌓은 부는 남한 사회에서 그 가치를 인정받지 못했고, 적은 규모의 정착금을 유흥비로 탕진하고 삶을 비관하다 끝내 죽음을 택한 것이다. A씨는 이런 상황에 놓인 탈북민들이 자신의 남편 뿐 아니라고 말했다. 상당수의 탈북민이 북한과 남한 사이의 경제적 불균형으로 고민하다 상당한 박탈감을 느낀다는 얘기다. 그러나 탈북민을 관리하고 정착을 도와줘야 할 정부 당국은 이를 해결할 대안을 마련하지 못하고 있는 상황이다.

▲ 탈북민을 노리는 ‘나쁜 그림자’

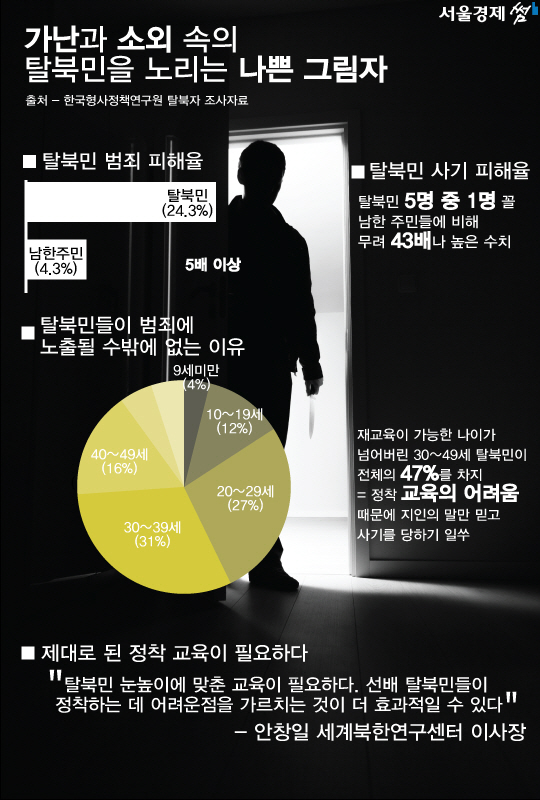

지난 2014년 탈북민들로부터 100억원이 넘는 투자금을 받고 잠적했던 탈북인 사업가 한성무역 한필수(51)대표가 경찰에 붙잡혔다. 그는 경찰 조사에서 자신이 운영하고 있던 탈북민 쉼터를 범행장소로 택했다고 말했다. 그는 직원들을 이용해 탈북민들에게 시중은행보다 높은 월 1.5%, 연 18%의 높은 이자를 약속하면서 투자를 종용했다. 교육 기회의 불균등으로 남한 사회에서 하층민으로 살아갈 수밖에 없는 탈북민들의 입장에서는 귀가 솔깃할 제안이었다. 그러나 그는 끝내 그들의 희망을 짓밟고 중국으로 도피해 호화로운 생활을 즐기다 경찰에 덜미가 잡혔다. 이 사건은 탈북민 사회에 큰 충격을 안겨줬다. 경기 파주지역에서 무역회사를 운영하며 연 매출 400억원을 올리는 성공한 탈북민 사업가로 신망을 쌓았던 그는 자신의 범행 대상을 다름 아닌 자신의 입장을 잘 알아주고 쉽게 설득당할 수 있는 탈북민들로 골랐다.

한국형사정책연구원 탈북자 조사결과에 따르면 실제로 탈북민들은 남한 주민에 비해 5배 이상 범죄에 노출돼 있었고, 특히 사기 피해 건수는 무려 43배나 높은 것으로 나타났다. 이는 탈북민들의 주요 성비가 여성인데다(북한에서는 여성 교육 정도가 남성에 비해 현저히 낮은 편), 주로 탈북하는 연령대가 재교육이 힘든 30~49세(47%)인 만큼 범죄 예방을 위한 교육이 어려운 상태다. 안 이사장은 “탈북민 눈높이에 맞춘 교육이 시급하다”며 “선배 탈북민들이 스스로 정착하는 데 어려웠던 점을 가르치는 것이 실질적으로 탈북민들에게 더 효과적일 수 있다”고 말했다.

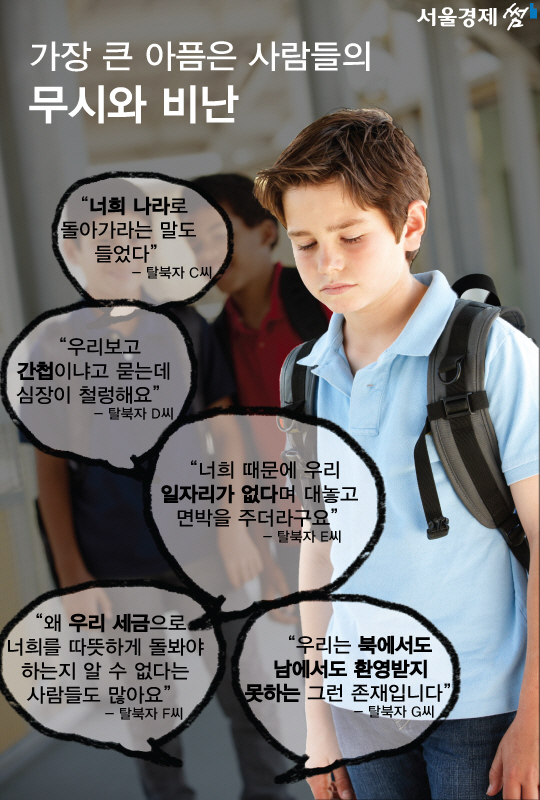

▲ 배타적 태도 또한 탈북민 박탈감의 큰 이유

탈북 7년차 B(30·여)씨는 요새 밖을 다니기 두렵다. 동네에 탈북민이란 사실이 알려진 후로 길을 지나다닐 때마다 손가락질을 받고 있다. 자신은 어느 정도 익숙해져서 괜찮지만 아직 초등학생인 두 아들이 그런 대접을 받고 있다고 생각하니 걱정부터 앞선다. “이런 대접을 받으려고 사선을 넘어 여기까지 온 것이 아닌데….”라며 말꼬리를 흐리지만 인터뷰 내내 연신 눈물은 뺨을 타고 계속 흘러내렸다. 한국 사회에서 탈북민은 그저 비판받아야 할 잠재적인 ‘간첩’으로 치부되고 있다. 북한의 도발이나 국제적으로 갈등이 빈번해지면 자연히 그 화살은 탈북민에게로 향한다. 지난 6일 북한의 수소폭탄 핵실험 때도 마찬가지였다. 말투를 듣고 뉴스 속 북한정권에 대한 반감을 탈북민에게 고스란히 표현하며 불쾌감을 숨기지 못한다. 아무리 대한민국 국민이 상당한 배타성을 갖고 있는 민족이라지만 대한민국 국민이 되겠다고 북한의 삼엄한 감시와 중국에서의 핍박, 제3국을 경유 해야만 하는 만만치 않은 입국 일정을 버텨 우리나라로 들어온 이들에 대한 대접이 이와 같아서는 안된다고 전문가들은 입을 모은다. 탈북민 단체의 한 관계자는 “금전적인 부분에서 정부 지원은 잘 이뤄지고 있는 편”이라며 “탈북민과 남한주민의 이질성을 해소할 수 있는 문화적인 기회가 잦아져야 해결될 수 있는 문제”라고 입을 모았다. 결국 시간이 해결해 줄 수 있는 문제라는 말이다. 그러나 시간이 점점 흐를수록 다른 어떤 곳도 아닌 조국이라고 생각한 곳에서의 핍박의 강도는 점점 심해져만 가고 있다. phillies@sed.co.kr