|

|

현재 뇌전증(간질) 환자의 환부를 파악하려면 직접 환자의 머리를 열어보는 수밖에 없다. 수술 경력이 20~30년 된 의사에게도 뇌 수술 위치를 육안으로 찾아내는 것은 쉬운 일이 아니다. 수술 위치를 잘못 파악하면 뇌 기능 일부를 아예 상실할 수 있기 때문이다. 환부 파악 때문에 수술 시간이 길어질 경우 내출혈이나 감염 등의 부작용으로 환자 생명까지 위독해질 수 있다.

지난 2일 서울경제신문 취재진이 방문한 대전 한국표준과학연구원의 생체신호센터는 이러한 문제를 말끔히 해결할 수 있는 신기술을 내놓고 있었다. 뇌에서 나오는 자기장을 활용해 뇌전증·뇌종양·뇌졸중 등 뇌 관련 질환을 정확히 진단할 수 있는 '원자 자력계 기반 뇌자도 장치'를 2013년 말에 개발한 것이다. 이를 위해 동원된 40억원에 달하는 '자기차폐통', 150~200여개의 센서가 붙은 헬멧 등 고가의 첨단 장치들이 연구실 내에 빼곡했다. 표준연이 일반인의 삶과 직결된 실용 분야 기술에도 투자를 아끼지 않고 있음을 알 수 있었다.

이 장치의 개발을 진두지휘한 김기웅(43) 표준연 생체신호센터 센터장은 "뇌자기장은 지구자기장의 1억분의1밖에 안 될 정도로 매우 약해 아주 정밀한 측정장치가 필요하다"며 "센서가 붙은 헬멧 형태로 장치를 만들어 환자의 머리를 열지 않아도 자기장으로 뇌 질환을 진단할 수 있게 할 것"이라고 설명했다.

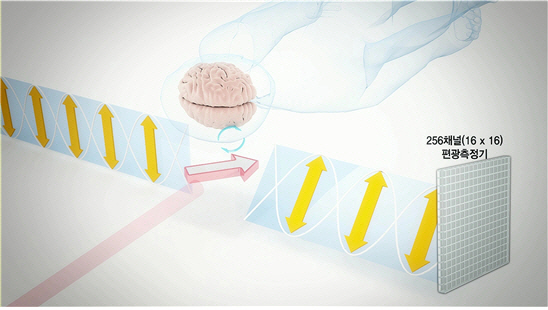

뇌자도는 뇌 전체에서 발생하는 자기장을 측정해 뇌 상태에 대한 전체 지도를 그리는 측정기술을 말한다. 예컨대 뇌에 질환이 생기면 특정 부분에서 평소와 다른 자기장이 발생하기 때문에 이를 추적하면 정확한 환부를 파악할 수 있다. 뇌자도 장치를 이용하면 뇌에서 발생하는 미세한 자기장을 초전도 양자 간섭 소자(스퀴드) 센서로 측정해 뇌 질환 가능성이 있는지 확인할 수 있는 것이다. 비접촉·비인체손상 방식으로 제작돼 검사방법도 간단하다. 여기에 스퀴드 냉각을 위해 기존 장치가 쓰던 고가의 액체 헬륨 대신 경제성이 훨씬 뛰어난 초고감도 원자 자력계를 사용하는 방식도 고안했다.

김 센터장은 "기존 자기차폐통 장치는 가격이 비싸 우리나라에는 서울대병원과 세브란스병원밖에 보유하고 있지 않다"며 "표준연이 개발한 장치는 병원에서 그대로 들여놓아도 될 정도로 완성도가 높다"고 강조했다. 이어 "제품 상용화를 통해 가격을 현재의 4분의1선인 10억원에 공급할 수 있도록 제작·유통 경쟁력이 있는 미국 등 해외 업체와 손잡기 위해 물색 중"이라며 "이미 표준연은 세계 최고 수준의 센서 기술을 확보했는데 우리 연구팀은 이를 계승해 2세대 기술을 내놓은 것"이라고 소개했다. 표준연은 앞서 2010년 지구자기장의 100만분의1 수준인 심장자기장을 활용한 심장 전도 장치를 독일 기업에 총 360억원에 기술이전한 바 있다.

표준연은 지난해 6월에는 고가의 초전도자석과 영구자석 없이도 자기공명영상(MRI)을 얻을 수 있는 기술도 개발했다. 병원의 MRI 장비가 만들어내는 자기장의 세기는 현재 3테슬라(T) 정도이지만 표준연의 기술을 활용하면 이보다 10만분의1 수준인 30마이크로테슬라(μT)의 미세 자기장만으로도 질환을 판단할 수 있는 영상을 얻을 수 있다. 인체에 미치는 자기장의 유해성 우려가 사실상 사라지는 것이다. 동행한 박현민 표준연 부원장은 "적은 자기장으로 MRI를 얻는 기술은 표준연이 세계 선두그룹에 속해 있어 특허가 많다"고 말했다. /대전=윤경환기자 ykh22@sed.co.kr