|

빅데이터·사물인터넷 발달 맞물려 급성장 추세

구글·애플서 BMW 등 車업체까지 기술 확보 사활

최상 인프라 갖춘 한국, 기초과학·SW 분야 빈약

AI 관심 커진 지금부터라도 인력양성 투자 늘려야

현재 최신 컴퓨터는 인간이 일생을 걸려도 계산할 수 없는 자릿수의 연산을 오차 없이 순식간에 해내지만 뻔한 농담조차 구별하지 못한다. 최신 로봇 역시 인간의 수십배에 달하는 근력을 지녔으면서도 두 다리로 걷거나 자동차를 타고 내리는 것 같은 기초적인 동작조차 해내지 못한다. 고등생명체라면 가졌을 '지능'이 없기 때문이다. 이들이 인간의 계산도구나 작업보조용으로 쓰일 수밖에 없었던 이유이기도 하다. 그러나 최근 몇년 사이 인간의 뇌를 모방한 인공지능(AI) 기술이 급속히 발달하면서 지능, 곧 의식을 소유한 소프트웨어(SW)와 기계의 등장이 서서히 현실화하고 있다. 완벽한 자율주행 무인차에서 법률 서비스까지 쓰임새도 무궁무진하다. 이처럼 다양한 분야에서 수조달러 시장을 창출할 AI는 곧 노동과 생산의 구조를 뿌리째 바꿔놓을 제4차 산업혁명의 진원지다. 세계적 물리학자 미치오 카쿠 뉴욕시립대 석좌교수는 지난해 서울경제신문이 주최한 '서울포럼 2015'에서 AI를 '의식의 디지털화'로 명명하기도 했다.

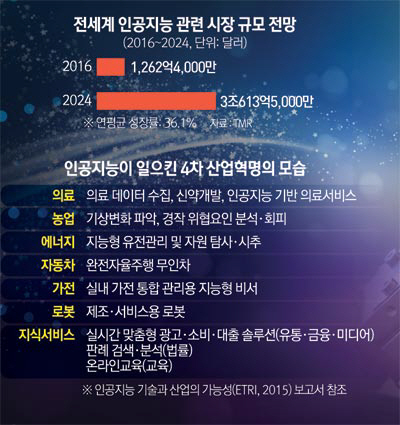

◇2024년 3조달러…AI시장의 폭발적 성장=지난 수십년간 정체 상태에 머물러 있던 AI는 최근 일대 전환기를 맞았다. 빅데이터와 사물인터넷(IoT) 기술이 발달하면서 기계·컴퓨터에도 지능을 갖게 할 실마리를 제공한 덕분이다. 현재 조사기관마다 전망이 천차만별이지만 미국 TMR연구소는 올해 1,262억달러(약 150조5,800억원)인 전 세계 AI 관련 산업이 오는 2024년이면 무려 3조613억달러에 이를 것이라고 관측했다. 가장 낮게 추정한 트랙티카는 2020년 AI시장 규모가 41억4,470만달러 정도라고 내다봤다.

이미 주요 국가와 기업들은 AI 기술 선점을 위한 치열한 각축전을 벌이고 있다. 삼성전자·구글·애플·IBM·마이크로소프트(MS)·애플·페이스북·바이두 같은 글로벌 정보기술(IT) 기업과 BMW·도요타·포드 등 완성차 업체들이 AI 기술 확보에 뛰어들었다. 구글이 인수한 딥마인드 같은 신생기업들도 우후죽순 생겨나고 있다. 미국은 국립보건연구원 주도로 10년간 30억달러를 투입, 인간 뇌가 작동하는 방식을 밝혀내 컴퓨터에 적용하겠다고 공언했으며 일본(로봇신전략)·유럽(휴먼브레인)·중국(차이나브레인) 정부도 유사 프로젝트를 추진하고 있다. 한국 정부도 2013년 엑소브레인 계획을 가동하며 실질적인 AI 연구를 시작했다.

AI는 완벽한 자율주행 무인차와 스마트홈을 구현하며 일상 속 '지능형 비서' 역할을 할 것으로 기대된다. 유통·법률·금융·부동산 같은 영역에서는 소비자의 상태·성향과 각종 문서를 분석해 맞춤형 서비스를 제공하는 것도 가능하다. 고객에게 투자자문을 해주는 AI 기반의 '로보어드바이저'는 이미 금융권에서 확산 추세를 보이고 있다.

농업·광업에서는 외부환경을 분석해 자동화된 농작물 경작 시스템을 운영한다든가 자원을 효율적으로 탐사·시추·채굴하는 작업에도 AI를 활용할 수 있다. 아직은 공상과학 영화 속 이야기지만 의료·제조업·서비스업에 투입할 수 있는 지능형 로봇도 머잖아 등장할 것으로 업계는 예측했다.

◇한국, 최상의 AI 인프라 갖췄지만 기초과학·SW 인력 빈약=아직 인간의 두뇌와 똑같은 방식으로 작동하는 완벽한 AI는 나오지 않았다. 전 세계적으로 뇌연구가 초창기 단계에 머물러 있어 지능의 신비를 밝히려면 최소 수십년이 더 걸린다는 게 학계의 전망이다.

전문가들은 한국이 AI 기술 발전을 위한 최적의 인프라를 갖췄다고 보고 있다. 초고속통신망이 전역에 깔려 있고 빅데이터·클라우드 서비스를 위한 IT 인프라도 잘 갖춰져 있어서다. 구글이 AI 바둑 프로그램 '알파고'와 이세돌 9단의 승부처로 서울을 낙점한 것도 그 때문이다.

하지만 이 같은 인프라를 운영할 소프트웨어 인력이 태부족이고 뇌 과학 기초연구가 부실한 상황은 크나큰 약점이다. 장래혁 한국뇌과학연구원 수석연구원은 "인력이 없다는 것은 결국 정부·기업이 여태까지 AI의 중요성을 충분히 인식하지 못했다는 의미"라며 "알파고와 이 9단 간 바둑 대결로 AI에 대해 국민적 관심이 모이고 있는 지금부터라도 인력 양성에 심혈을 기울여야 한다"고 강조했다.

한국전자통신연구원(ETRI)의 지난해 10월 보고서에 따르면 한국은 AI 관련기술 면에서 선진국 대비 현재 4.4년 정도 뒤처진 것으로 나타났다. 뇌과학·뇌공학은 무려 7.8년 뒤떨어졌고 지능형 SW 3.5년, 하드웨어에서 4.6년의 격차가 있었다.